Untertitel: Wert, Empfindlichkeit und Entwicklungspotenzial sowie Eignung für Erholung und Tourismus, Hofheim 2003

[Gutachten im Auftrag der Solbad Westernkotten; kleinere Mängel bei der Transkription möglich. WM]

Einband des Gutachtens, das sich in meinem Bestand befindet

Seite 2 des Gutachtens

Seite 3: Inhaltsverzeichnis

- AUFTRAG

- Auftrag, Leistungsbild, Betrachtungsraum

Zur Entwicklung des Kurparks Bad Westernkottens beauftragte die Geschäftsführung der Solbad Westernkotten GmbH mit Datum vom 05. Februar 2003 die Landschaftsarchitekten Müller-Peuker-Kampfer, Partnerschaftsgesellschaft für Umweltplanung und Geoinformation, mit der Erstellung eines Diskussionsbeitrages über Wert, Empfindlichkeit und Entwicklungspotenzial des Kurparks sowie seiner Eignung für Erholung und Tourismus im Rahmen einer Landschaftsplanerischen Expertise.

Die Leistungen umfassen eine Ortsbegehung mit Grobkartierung von Biotopen und Vegetationsbeständen sowie die allgemeine Besichtigung der Örtlichkeit nebst angrenzenden Flächen und die Ermittlung vorhandener Grundlagen/Literatur. Nach Bewertung der Bestandssituation werden in der vorliegenden Landschaftsplanerischen Betrachtung Entwicklungspotential und Maßnahmenvorschläge dargestellt.

Planungsrechtliche Aussagen sowie geographische Grundlagen nebst Grobkartierung beziehen sich auf den insgesamt ca. 11,2 ha messenden Kurpark Bad Westernkottens. Zur Erarbeitung planerischer Aussagen wurde das Plangebiet in Kontext mit der Siedlungsstruktur sowie den Belangen der Eignung für Erholung und Tourismus des Kurortes gestellt.

- Planungsgrundlagen

Auszug als der DGK5, M. 1:5.000

Auszug aus der Flurkarte nebst Luftbild, M. 1:2.000

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, i. d. Fassung v. 1.2.1980

- Vorgehensweise

Eine erste Begehung wurde am 31.1.2003 durchgeführt. Die Grundlagenermittlung im Gespräch mit dem Stadtplanungsamt Erwitte nebst Ortsbegehung /Grobkartierung erfolgte am 6.2.2003. – In Ergänzung zum aktuellen Winterbild (unbelaubt) ist dem Verfasser der Kurpark aus einer Begehung im Sommer 2001 bekannt, was vor allem mit Blick auf die Beurteilung des Landschaftsbildes von Bedeutung ist.

- RECHTLICHE VORGABEN

- Bauplanungsrechtliche Vorgaben – FNP

Auszug aus dem FNP (in Kraft getreten am 01.Feb.1980) [der Solering ist hier noch nicht verzeichnet; die Weringhauser Straße ist Ortseinfahrt]

Der Kurpark ist als Grünfläche/Park eingetragen. Ein bis 60m breiter Streifen entlang des Erwitter Mühlenbaches wird, ausgehend von der Einmündung in die Gieseler im Norden, bis an die Kurpromenade im Süden, als Waldfläche ausgewiesen. Große Teile des nördlichen Kurparks liegen in WSZ II und der gesamte Park in WSZ III.

Aussagen des FNP im Detail:

- Gemischte Bauflächen (gem. §1 Abs. I Nr. 2 BauNVO). Der Kurpark ist über die Kurpromenade an den als Gemischte Baufläche ausgewiesenen, südöstlich gelegenen Ortskern angebunden.

- Sondergebiete: Die im Süden des Kurparks angrenzende Hellweg-Sole-Therme uns das Kurmittelzentrum sind als Sondergebiete ausgewiesen. Hier sind überwiegend Einrichtungen konzentriert die dem Kurbetrieb dienen — eingebettet in zahlreiche öffentliche Grünanlagen, Die vereinzelten Ein- oder Mehrfamilienhäuser stellen private Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.

- Verkehrsflächen (gem. §9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB): Im Südwesten des Kurparks befindet sich ein Großparkplatz (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung).

- Grünflächen (gem. §5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB): Zwischen dem Auwaldstreifen entlang des Mühlenbaches im Westen, den Wohnbauflächen im Osten, der Gieseler im Norden und der Kurpromenade (Weringhauser Straße) im Süden befindet sich der Kurpark (Parkanlage).

- Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses (gem. §5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB): Der nordöstliche Teil des Kurparks fällt in die WSZ II. In diesem Bereich befinden sich auch die Standorte der beiden Gradierwerke. Darüber hinaus liegt der weitere Kurpark vollständig im Bereich der WSZ II. – In einer Breite von 100-150m ist im Norden des Kurparks für die Gieseler das gesetzliche Überschwemmungsgebiet (gem. HQ100) ausgewiesen. Dabei werden Flächen der Parkanlage in einem Streifen von ca. 20m Breite durch die Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses überlappt.

- Flächen für Wald (gem. §5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, §9 Abs. I Nr. 18 und Abs. 6 BauGB): Ein Auwaldstreifen auf Seiten des Kurparks von ca. 20-60m Breite entlang des Mühlenbaches, begrenzt durch den Fußweg zum Muckenbruch, ist als Fläche für Wald ausgewiesen. Mit dieser Nutzungsart wird auch die Minigolfanlage übermessen.

- Besonderheiten: Das potenziell zu erweiternde Kurgebiet wird in einem Streifen von ca. 200m Breite westlich des Mühlenbaches definiert.

- Verhältnis zum Baurecht

Der Kurpark befindet sich außerhalb der im Sinne von §34 BauGB im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ist also Außenbereich, weshalb Bauvorhaben auf ihre Zulässigkeit besonders geprüft werden müssen.

Nach §34 BauGB besteht auch keine Möglichkeit per Satzung durch die Stadt Erwitte das Gebiet einzugliedern, da es im Flächennutzungsplan nicht als Baufläche dargestellt ist und die bauliche Nutzung des Kurparks deutlich von der angrenzenden Bebauung abweicht. – Demnach müsste ein geplantes Vorhaben nach §35 „Bauen im Außenbereich“ auf seine Zulässigkeit hin geprüft werden. Entsprechend Abs.2 dürfen auch so genannte Sonstige Vorhaben genehmigt werden, wenn ihre Erschließung gesichert ist und die Ausführung oder Benutzung öffentlichen Belangen nicht entgegensteht. Ferner sind nach $35 Abs.3 Ziff.5 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert nicht zu beeinträchtigen und das Orts- und Landschaftsbild nicht zu verunstalten.

- Naturschutzrechtliche Belange

Innerhalb des Plangebietes sowie unmittelbar angrenzend ist kein Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Geschützter Landschaftsbestandteil und kein Naturdenkmal ausgewiesen.

Ein naturnaher Abschnitt des Erwitter Mühlenbaches, westlich an den Kurpark angrenzend, steht gemäß §62 Landschaftsgesetz NW unter Pauschalschutz. – Das Gerinne der Gieseler einschließlich der Uferböschungen und Säume ist Schutzgebiet Natura-2000-Nr. DE-4315-302 gemäß FFH-Richtlinie der EU ausgewiesen. Als Zielarten können für den Bereich des Plangebietes Bachneunauge, Groppe sowie ggf. Eisvogel und Pirol benannt werden. Alle Maßnahmen, welche die genannten Schutzgüter beeinträchtigen oder gefährden sind untersagt. – Planungen bedürfen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung.

§ 62 LG NW Schutz bestimmter Biotope

Der ca. 300m messende Abschnitt des Mühlenbaches, ausgehend von der ehemaligen Weringhauser Straße nach Norden bis zu einem Wehr, kann als naturnahes, unverbautes Fließgewässer mit natürlicher, Ufer begleitender Vegetation bewertet werden. Ab dem Wehr bis zur Einmündung in die Gieseler sind die Uferbereiche durch Wasserbausteine verbaut und die Sohle durch Grobschotterschüttungen befestigt, weshalb dieser Abschnitt nicht als 862 LG NW pauschal geschützter Biotop zu bewerten ist.

Schutzgebiet gem. FFH-Richtlinie

Natura 2000-Nr. DE-4315-302 Manninghofer Bach sowie Gieseler und Muckenbruch, Fläche ca. 115 ha – Lebensraum von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie ist Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260). Als Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH- oder Vogelschutz-Richtlinie sind genannt (hier nur für Abschnitt Kurpark zutreffende Arten): Bachneunauge, Groppe, ggf. Eisvogel, Pirol.

Kurzcharakterisierung: Dem am Nordrand des Haarstranges gelegenen Quellhorizont entspringen z.T. aus mehreren Karstquelltöpfen und Quickspringen die Fließgewässersysteme der Gieseler und des Manninghofer Baches, der sich in zwei Karstquellbäche verzweigt. Die abschnittsweisen noch relativ naturnah erhaltenen Bachläufe fließen innerhalb flacher, teilweise reich strukturierter Niederungen mit kopfbaumreichem Grünland und ehemaligen Niedermoorbereichen, die Schilfröhrichte, Torfstiche und seggenreiche Nasswälder aufweisen, der Lippe zu.

Bedeutung: Die Kalkquellbäche Glasebach und Stirper Mühlenbach (damit ist nicht der westlich des Plangebietes angrenzende Erwitter Mühlenbach gemeint) sowie die in die Lippe mündende Gieseler sind innerhalb der Hellweg-Börden als repräsentative Beispiele für Fließgewässersysteme mit kleineren Salzquellen und temporär schüttenden Karstquellen entlang der Nordabdachung des Haarstranges anzusehen. Besonders hervorzuheben ist ihre herausragende Bedeutung als Lebensraum und Wanderungskorridor zur Lippe für die schutzwürdigen Fisch- bzw. Rundmaularten (hier: Bachneunauge). Darüber hinaus bilden sie eines der wichtigsten Bachsysteme innerhalb der Börde, das in der nicht ausgebauten Sohle regelmäßig Kiesbänke als potentielle Laichhabitate weiterer schutzwürdiger Fischarten aufweist (hier: Groppe).

Allgemeine Angaben zum FFH-Schutz: Art. 6, Abs. 3 der FFH-RL. (Richtlinie 92/43/EWG) fordert eine FFH-Verträglichkeitsprüfung bei Plänen und Projekten, die ein besonderes Schutzgebiet in seinen Erhaltungszielen einzeln oder zusammen mit anderen Plänen / Projekten erheblich beeinträchtigen können. Diese Erhaltungsziele (Schutz von Lebensräumen u. Arten) können insbesondere bei mobilen Tieren natürlich auch bei Maßnahmen außerhalb des FFH-SG selbst beeinträchtigt werden.

Die Untersuchung soll klären, ob die Anlage die Erhaltungsziele der in der Nähe liegenden besonderen Schutzgebiete nach der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie mit den darin vorkommenden Lebensräumen und Arten erheblich beeinträchtigen oder das Erreichen der Erhaltungsziele behindern kann.

Die Grundlage dafür bildet Artikel 6, Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG (i. F. FFH-Richtlinie), der in Form des § 34, Abs. 1 im neu geregelten Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt wurde. Er besagt, dass Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes überprüft werden müssen. Bis zur Verabschiedung entsprechender Regelungen in den Landes-Naturschutzgesetzen ist der $ 34 BNatSchG unmittelbar geltendes Recht in allen Bundesländern. Die Vorschriften über die Verträglichkeitsprüfung in Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie sind nach aktueller Rechtsauffassung auch auf noch nicht ausgewiesene Gebiete anzuwenden, die bisher nur auf den Meldelisten des Landes oder des Bundes stehen. Dies gilt, weil die bisher sehr schleppende Umsetzung der Richtlinie im Hinblick auf die Meldung von Gebieten in Deutschland eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der zukünftigen Schutzgebiete nicht rechtfertigen kann und gegen geltendes EU-Recht verstößt (GATZEL 2000, GELLERMANN 2001, SSYMANK et al. 1998).

Die einschlägigen Vorschriften des Art. 6 der FFH-Richtlinie zur Durchführung von Verträglichkeitsstudien gelten dabei in vollem Umfang auch für Vogelschutzgebiete nach der Richtlinie 79/409/EWG, da sie nach Art. 3, Abs. 1 der FFH-Richtlinie in das Schutzgebietssystem „Natura 2000“ integriert sind (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2000, GELLERMANN 2001).

- Wasserrechtliche Regelungen

Neben der in Kapitel 2.1 — FNP erwähnten WSZ II + III besteht gem. Ordnungsbehördlicher Verordnung u.a. für die im Kurpark befindliche Heilquelle Westernkottener Warte ein besonderer Heilquellenschutz. So unterliegen großflächige Versiegelungen der Genehmigungspflicht durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Soest.

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Heilquellenschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Heilquellen Bohrung Westernkottener Warte und Bohrung Westernfelder Solquell — Heilquellenschutzgebietsverordnung „Erwitter-Bad Westernkotten“ vom 16. Oktober 2002

§1 Räumlicher Geltungsbereich

Fassungsbereiche (Zone I, Bohrung, unmittelbare Umgebung der Fassungsanlage) und Zone A (überwiegend Gemarkung Bad Westernkotten) und B (auch Flure der Gemarkung Erwitte und Eikeloh — beide Stadt Erwitte, Gemarkung Bökenförde — Stadt Lippstadt, Gemarkung Westereiden — Stadt Rüthen und Gemarkung Berge — Gemeinde Anröchte für den quantitativen Schutz.

§2 Schutz in den Zonen I, A und B

(1) Die Zone B umfasst den Bereich, in dem der individuelle Charakter der Heilquelle oder ihre Schüttung oder Ergiebigkeit beeinträchtigt werden können durch Eingriffe in den Untergrund von mehr als 20m Tiefe oder anthropogen verursachte Veränderungen der Grundwasseroberfläche oder Grundwasserdruckfläche des sonstigen Grundwassers von mehr als 3m.

(2) Die Zone A umfasst den Bereich, in dem der individuelle Charakter der Heilquelle oder ihre Schüttung oder Ergiebigkeit beeinträchtigt werden können durch Eingriffe in den Untergrund von mehr als 5m Tiefe, anthropogen verursachte Veränderungen der Grundwasseroberfläche oder Grundwasserdruckfläche des sonstigen Grundwassers von mehr als 1m, Veränderungen der Fließrichtung des sonstigen Grundwassers oder der Grundwasser- oder Gasförderung.

(3) Zone I umfasst die unmittelbare Umgebung der Fassungsanlage und soll den Schutz der unmittelbaren Umgebung der Heilquelle vor Verunreinigungen und sonstigen qualitativen Beeinträchtigungen gewährleisten. In der Zone I sind alle Handlungen verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betreiben, Warten oder Unterhalten der Heilquellen, der Gewinnungsanlagen und der Entnahmeeinrichtungen, der behördlichen Überwachung der Heilquellen oder dem Ausüben der Gewässeraufsicht dienen. Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen gestattet, die im Interesse der Heilquellen handeln oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut sind.

(4) Das Heilquellenschutzgebiet „Erwitte-Bad Westernkotten“ überschneidet sich in Teilbereichen mit dem Wasserschutzgebiet „Lippstadt-Erwitte/Eikeloh‘. Im Überschneidungsgebiet gelten die jeweils strengeren Anforderungen für den quantitativen bzw. qualitativen Schutz. Die einzelnen Genehmigungs- und Verbotstatbestände in den Zonen A und B gehen aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage A hervor. – Auszug aus Anlage A (Genehmigungspflichtige und verbotene Handlungen und Maßnahmen) – 8. großflächiges Versiegeln der Erdoberfläche unterliegt in Zone A und B der Genehmigungspflicht durch die Untere Wasserbehörde.

2.5. Angrenzende Planungen

Planungen von Bauvorhaben im unmittelbaren Umfeld des Kurparks sind nicht bekannt. Darüber hinaus haben Planung nördlich (Gieseler; Überschwemmungsgebiet) und westlich des Kurparks (Feldflur) keine Aussicht auf Genehmigung. Im Süden bilden die Hellweg-Sole-Thermen die bauliche Grenze.

Die Grünflächen (vgl. FNP), welche östlich der Hellweg-Sole-Themen nur mittelbar an den Kurpark grenzen, können als innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile bewertet werden, weshalb sie im Rahmen einer Nachverdichtung grundsätzlich Entwicklungsraum bieten. Für die Erlebbarkeit des Kurparks wären derartige Planung nur nachrangig von Bedeutung und dem Ortsbild nur eingeschränkt abträglich. Aus Sicht der Erlebbarkeit und Anbindung des Kurparks an das Ortszentrum ist, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung von Identität und Heimatgefühl, die gestaltete Entwicklung des Westwalls von Bedeutung.

Die im Osten bestehenden Hausgärten fallen in die Ausweisung als Wohnbaufläche (FNP). Aufgrund vorhandener, großer, bislang ungenutzter und unbebauter Freiflächen besteht hier grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit einer späteren Bebauung im Rahmen der Nachverdichtung oder Baulückenschließung. Die Existenz eines entsprechenden B-Planes ist dem Verfasser nicht bekannt.

Entwicklungspotenzial in angrenzenden Flächen

Zur Anbindung des Kurparks an den Siedlungsbereich, wie auch die dezentrale Entwicklung von Kureinrichtungen sollten diese Flächen für die Solbad Westernkotten GmbH von besonderer Bedeutung sein. Insbesondere sind dies die „Breue“ im Nordosten (Nähe Westernkottener Warte) zum Anschluss der Nordstraße oder der Entwicklung einer Kureinrichtung / Arrondierung des Kurparks und ein Grundstück in der südöstlichen Ecke „Auf der Brede“/“Nordwall“.

- HISTORIE

[Quelle: Marcus, W.; Jesse, M.; Mönnig, F.; Richter, A. (1987): Bad Westernkotten, Altes Sälzerdorf am Hellweg — Eine Ortsgeschichte in Wort und Bild; im Auftrag des Vereins „Heimatfreunde Bad Westernkotten“; Lippstadt]

3.1. Salzbrunnen in Westernkotten

Bis 1845 erfolgte die Gewinnung der Rohsole aus drei Brunnen, mitten im Dorf auf dem Königssoodplatz. 1844 erhielt die Pfännerschaft die Erlaubnis nach Salz zu bohren. Im Juni 1845 wurde in 78m Tiefe Sole an der Westernkötter Warte erbohrt, die artesisch an die Oberfläche trat.

Der Hauptbrunnen Königssood gehörte zum ehemaligen Königshof Erwitte. Um 1800 wurde die Bezeichnung der Brunnen „Hauptbrunnen, vorderster und hinterster Brunnen“ in Windmühlenbrunnen, Mittelbrunnen und Kappelbrunnen“ geändert. – Heute erinnert nur ein übermauerter Brunnenschacht an den Königssood. Die umliegende Fläche wird heute als Parkplatz genutzt. – Die Sole wurde den Anteilseignern/Sälzern durch einen Plan zeitlicher Schöpfberechtigungen zugeteilt.

3.2 Technik der Salzgewinnung – Gradierwerke

Die Landsberg‘ sche Saline in Westernkotten besaß 4 Gradierwerke (Leckhäuser). Im Süden des heutigen Kurparks stand das „Große Gradierhaus“ (H=12,56m, L=94,20m), das als das höchste in Westfalen galt — ausgerichtet in Ost-West-Richtung. Ein Sturm brachte es am 09.11.1800 zum Einsturz — es wurde aber wieder aufgebaut. Im Bereich des heutigen Kurparks befanden sich wie heute zwei Gradierwerke. Das Große Gradierwerk auf der „Isernen Schute“ ließ Graf von Landsberg 1934 errichten. Die gradierte Sole wurde in großen Bassins gesammelt — Sparteiche. Die Lage der Sparteiche konnte der o.g. Literaturquelle nicht entnommen werden.

Die Förderung der Sole erfolgte mit Pumpen. Ost- und Südostwinde hatten den günstigsten Einfluss auf den Verdunstungsvorgang. Nach Durchlaufen von 3-4 Fällen war die Sole meist siedefertig. Infolge von Kalk und Eisenablagerung mussten die Dornwände alle 20-25 Jahre erneuert werden. Über Rohrleitungen gelangte die Sole dann zu den Siedehäusern.

3.3. Entwicklung des Heilbades Westernkotten / Kurpark (v. FRIEDRICH, LOTHAR)

Der Kurpark wurde in den 1950er Jahren unter Erhaltung von 2 Gradierwerken angelegt, während das dritte Gradierwerk 1954 abgerissen wurde. Neben der Anlage von Wegen und Blumenbeeten gehörte hierzu auch der Bau einer Kleingolfanlage.

Zur 700-Jahr-Feier 1958 wurde Westernkotten zum „Bad“ Westernkotten ernannt und am 17.03.1975 zum staatlich anerkannten Heilbad. In Vorbereitung auf die 700-Jahr-Feier wurde Westernkottens Ortskern verschönert. Attraktionen wie ein großer Springbrunnen oder eine Vogelvoliere wurden errichtet. Der Umbau der Weringhauser Straße zur „Kurpromenade“ setzte den Bau einer westlichen Umgehungsstraße von 1 km Länge voraus (Solering).

1842 wurde Sole erstmals durch den Rentmeister Erdmann zu Heilzwecken verwendet, der mit anfangs 3 Badezellen die erste Solebadeanstalt eröffnete. Der Badebetrieb fand nur in den Sommermonaten statt. Friedrich Carl Wiese aus Erwitte erwarb 1871 durch Kauf das Solebad Westernkotten und baute das Bad in privatem Betrieb weiter aus. 1914 wurden Kinderkuren durchgeführt. 1920 wurde eine Gussrohrleitung von der Quelle an der Gieseler (im Kurpark) bis zum Badehaus gelegt. Fast 100 Jahre führte die Fam. Wiese den Heilbadbetrieb (auch Ausbau von Kurhaus und Kurhausgarten). Infolge Konkurrenz durch die Steinsalzbergwerke kam der Salzverkauf bis 1949 vollends zum Erliegen. Der Provinzialverband Westfalen erwarb 1945 die Besitzung Wiese und den Badebetrieb Westernkotten. Die Solequellen mit 30 Morgen angrenzendem Land waren inzwischen an den Markgrafen von Meißen übergegangen, der nach Niedergang der wirtschaftlichen Siedesalzgewinnung, einen Bevollmächtigten mit dem Verkauf betraute. Westernkottener Bürger organisierten mit dem Provinzialverband Westfalen (heute Landschaftsverband Westfalen-Lippe) unter Beteiligung benachbarter Städte wie Lippstadt und Geseke sowie der Ämter Anröchte und Störmede die Gründung der „Solbad Westernkotten GmbH“. – Der Bau der Kurhalle erfolgte 1958 und die Erweiterung des Kursaales mit Bühne 1965.

Bad Westernkotten wird als kleines aber feines Heilbad, inmitten einer intakten Umwelt, mit einer modernen und funktionstüchtigen Bädertechnik beschrieben. Ruhe und Beschaulichkeit, verbunden mit dem breiten Angebot an Kureinrichtungen und Freizeitangeboten seien die tragenden Merkmale.

Die Chronik schließt mit dem Satz: „Somit hat die Solbad GmbH bisher ihre Zielsetzung zur Förderung der Gesundheitspflege erfüllt; sie hat sich eine Vertrauensbasis in der nahen und weiten Umgebung erworben. Wir wünschen unserem Heilbad Westernkotten auch weiterhin eine positive Aufwärtsentwicklung und eine glückliche, erfolgreiche Zukunft.“

3.4 Historische Nutzung

Aufgrund der sehr guten Ertragfähigkeit der Lößböden wurden die Bördelandschaften bereits in der Jungsteinzeit ackerbaulich genutzt, weshalb hier Wald als Nutzungstyp von nachrangiger Bedeutung war. Der große Energiebedarf (Holz) fügte den Wäldern bis in das 18. Jahrhundert hinein große Schäden zu. Mit Aufkommen der Dampfmaschinen im 19. Jahrhundert stieg die Bedeutung der Kohle, wodurch die Wiederbewaldung einsetzte.

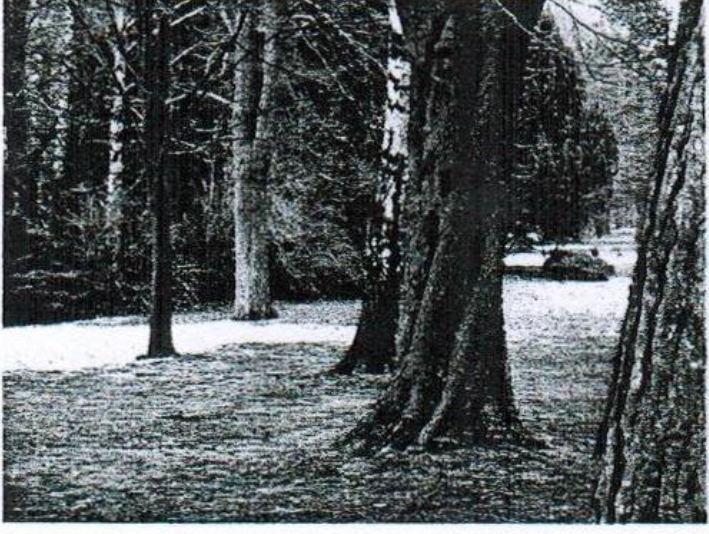

Zum heutigen Tage hin nahmen die Waldflächen weiter deutlich zu. Der um 1950 angelegte waldartige Kurpark ist derzeit mit einer durchschnittlichen Stammstärke von 130cm Stammumfang bestock. Dies entspricht einem Zuwachs von 2,5cm Umfang je Jahr.

Abb. 1: Westernkötter Warte um 1920

Abb. 2: Gradierwerke im heutigen Kurpark um 1950

Abb. 3: Nördlicher Kurpark, 1958

3.5. Siedlungsentwicklung

[Quelle: DGK und Betrachtung nach BORN.M (1977): Geographie der ländlichen Siedlungen, Teubner Studienbücher Geographie, Stuttgart, 228 S.]

Die Ansiedlung Westernkotten geht bis in das frühe Mittelalter zurück. Die gemäß DGK erkennbaren Verteilung älterer Wohnplätze sowie der polymorphe Grundriss der ehemaligen Umwallung Westernkottens deuten mit der wenig kompakten aber dennoch vorhandenen Geschlossenheit auf ein anfänglich so genanntes „Lockeres Dorf“ hin.

Identitätsverluste der Moderne z.B. infolge verkehrsgerechten Ausbaus, maßstabslosem, technoiden Klinikbau oder so genannter Dorfverschönerung sollten durch Sichtbarmachung historischer Bezüge weiter aufgearbeitet werden (Entwicklung von Identität und Heimatgefühl).

In einem „Lockeren Dorf“ bestand zunächst keine räumliche Trennung zwischen Wohnplatz und Flur. Das lockere Dorf bildet als Gemeinde eine Rechtsinstitution und verfügte über ein den Wohnplatz erschließendes Wegenetz, Freiflächen im Gemeinbesitz und Einrichtungen mit Mittelpunktfunktionen. – Ein spezifisches Merkmal ist die relative Weitständigkeit von Wohnplätzen. Lockere Dörfer bildeten oft eine Frühform von geschlossenen Dörfern. Mit weitständiger Hofanordnung haben sie sich nur dort erhalten, wo grundherrliche Aufsicht Betriebsteilungen oder Nachsiedlerausbau verhinderten. – Zudem bestimmte die Verteilung von Salzwasserquellen, Siedehäusern und Gradierwerken in Westernkotten das Siedlungsmuster.

- ABIOTISCHE FAKTOREN

[Quelle: Gewässerentwicklungskonzept Lippe und ihre Nebenflüsse, u.a. Gieseler / Kreis Soest]

- Lage, Orografie

Das Plangebiet befindet sich im Ostteil des Kreises Soest – Regierungsbezirk Arnsberg; Höhenlage ca. 84 – 87m Ü.NN; Westernkotten liegt im Zentrum eines ungleichschenkligen Dreiecks zwischen Lippstadt im Norden, Erwitte im Süden und Geseke im Osten – westlich von Schloss Schwarzenraben.

- Naturräumlichkeit

Großräumig liegt das UG im Südosten der Westfälischen Tieflandbucht und gehört zur Geseker Unterbörde (542.13) der naturräumlichen Haupteinheit Hellwegbörden die sich unterhalb der Haar und ihrer nach Norden sanft auslaufenden Hangflächen anschließen. Im Süden schließt die Geseker Oberbörde (542.23) als sanft nach Süden ansteigende, fast ebene Hochfläche, von einer dünnen Löss-Decke bedeckt und von periodisch wasserführenden Karsttälern tief eingeschnitten, zur Haar an. Die Geseker Unterbörde ist durch zahlreiche, nach Norden strömende Gewässer mit breiten Niederungen und einem eher ebenen, schwach welligen Gelände, fast überall von einer Löß-Decke überlagert, gekennzeichnet. – Im Norden grenzt die Obere Lippe-Talung (540.20) der Haupteinheit Ostmünsterland.

- Geologie

Dem Münsterländer Becken zugehörig, ist die geologische Schichtung von der Oberkreide und dem Quartär geprägt. Ein Großteil der nördlich der B1 gelegenen Gebiete ist von Löß bedeckt, der in der Weichseleiszeit vom Wind herangetragen wurde und zu Löss-Lehm verwitterte. Jüngste Ablagerungen sind Auenlehme über Kiesen und Sanden.

Zur Zeit der Oberkreide hatte das Meer im Münsterländer Becken seine größte Ausdehnung. Da die geologischen Schichten ausgehend von der Haar stärker nach Norden geneigt sind als die Oberfläche, entsteht eine Schichtenschnittfläche, deren Ablagerungen von Süd nach Nord jüngerer Formation sind. Nördlich der Linie Anröchte-Berge-Westereiden streichen diese Schichten des Schlönbachi-Pläners aus. Während der Saaleeiszeit war das Gebiet bis zum Haarkamm von Eis bedeckt. Heute zeugen nur noch Reste von der einstigen Eisbedeckung, wie z.B. Geschiebelehmreste der Grundmoräne an der B1 und südlich des Lippetals.

Die Flusstäler oberhalb des Dauerquellhorizontes zeigen quartäre Ablagerungen. So entstanden bei Bad Westernkotten im Holozän (erstes Auftauchen des Menschen) Quellkalke, meist zellig-porös ausgebildete Sinterkalksteine. Zum Teil aus der Zeit des Jungpleistozäns stammen die Wiesentonmergel von Glasebach, Gieseler und Lippe aus Kies und Sand. Nördlich der A44 (Güllerbach) und oberhalb der B1 (Erwitter Mühlenbach und Pöppelsche) lagerten die Bäche in ihren Talauen Sand und Kies ab, die von Auenlehm bedeckt wurden.

- Boden

Nördlich der B1 überwiegen die Parabraunerden als typischer Bodentyp. Infolge Bautätigkeit (Gradierwerke, Wege, Leitungen, Sparteiche, Gebäude für den Kurbetrieb) wurde der natürlich gewachsene Boden jedoch in Teilflächen gestört. Die Bodenbildungsprozesse werden insbesondere im Bereich der gepflegten Parkrasen beeinträchtigt.

Parabraunerden unterscheiden sich von der Braunerde durch eine Verlagerung von Ton aus dem oberen in den tieferen Bodenbereich. Die Parabraunerden sind tiefgründige, schluffige Lehmböden mit hohem Ertrag und werden vorwiegend als Acker genutzt. Entstanden aus Löß haben sie sich stellenweise durch Bleichung des Oberbodens zu Parabraunerde-Gleyen und auf den Bachauen zu Gleyen entwickelt. – Entlang des Erwitter Mühlenbaches, von Erwitte bis zu seiner Mündung in die Gieseler westlich von Bad Westernkotten, erstreckt sich Kalkgley, z.T. Übergang zu braunem Auenboden. Diese semiterrestrischen Böden aus schluffig lehmigen Flussablagerungen, meist über Wiesenkalk und Terrassenschottern, sind kalkhaltig ab 0-10dm unter Flur. Ihre Bearbeitbarkeit ist z.T. durch einen hohen Grundwasserstand erschwert.

- Hydrologie

Das Plangebiet liegt im Bereich des Dauerquellhorizontes, was bedeutet, dass die in diesem Abschnitt fließenden Gewässer ganzjährig Wasser führen. Das Einzugsgebiet der Gieseler wird im Süden durch den Kamm des Haarstranges begrenzt.

Die Auf der nördlichen Abdachung des Haarstranges versickernden Niederschläge fließen in unterirdischen Spaltensystemen des Plänerkalkes (Turon) nach Norden und treten entlang der südlichen Verbreitungsgrenze des die Plänerkalke überdeckenden wasserundurchlässigen Emschermergels in Quellgruppen als sog. Barrierequellen zutage. Die Lage dieser Quellen lässt sich einer Linie zuordnen, die entlang des historischen Hellweges (etwa Verlauf der heutigen B1) von Paderborn über Salzkotten, Geseke, Eikeloh, Erwitte, Soest und weiter nach Westen verläuft.

Südlich des Hellweges wird der Dauerquellhorizont überschritten, sodass aufgrund der zerklüfteten Formationen des Turons hier die ganzjährige Wasserführung der Fließgewässer nicht mehr gewährleistet ist. Es entstehen Trockentäler die beschränkt auf den Naturraum des östlichen Haarstranges als Schledden bezeichnet werden.

Kleinn (1958) hat die mittlere Fließdauer in Tage je Jahr zusammengestellt und Abschnittsgrenzen der charakteristischen Bereiche gebildet. So weist der Fiederabschnitt (Quellgebiete) um Anröchte 100-250 Fließtage / Jahr auf. Für den Strangabschnitt bis Erwitte wurden 280 Fließtage / Jahr ermittelt und ab Erwitte, also auch im Bereich des UG beginnt der Abschnitt ständig fließender Gewässer. Hierzu gehört die Gieseler ebenso wie der Erwitter Mühlenbach.

- Oberflächengewässer

Zwischen Bökenförde und der Unterquerung B55, Abschnitt des Plangebietes nördlich des Kurparks, ist die Gieseler weitgehend begradigt und fließt in einem strukturarmen Trapezprofil mit Böschungssicherungen aus Steinschüttungen. Auf Höhe der Westernkötter Warte wird die Gieseler von einer Holzbrücke gequert.

Die Gieseler hat ihren Ursprung in mehreren Quellen in einem Quellgebiet nördlich der B1 bei Eikeloh. Es liegt in einem Pappel-Feldgehölz, in dem Schwarzerlen den Unterwuchs bilden. Das Wasser entspringt in zwei Quellteichen und mehreren Einzelquellen. Eine relativ naturnahe Strukturausstattung hat der Erwitter Mühlenbach am westlichen Rand des Kurparks von Bad Westernkotten, bevor er in die Gieseler einmündet. Der Erwitter Mühlenbach tritt westlich der Kirche in der Ortsmitte von Erwitte zu Tage. Innerhalb des geschlossenen Ortsbereichs von Erwitte ist der Gewässerverlauf durch Ufermauern, die Speisung von Teichen und der Schlossgräfte sowie durch die Einleitung von Steinbruch-Pumpwässern naturfern ausgeprägt. Nördlich der Ortschaft ist der Erwitter Mühlenbach weitgehend begradigt und einförmig ausgebaut. Hier unterbrechen zwei ehemalige Mühlen (Ölmühle und Mühle Gut Weringhof) die Durchgängigkeit. Das Gewässerumfeld ist landwirtschaftlich intensiv genutzt.

- Klima

Der maritime Charakter mit vorherrschend westlichen Winden, gemäßigten Temperaturen mit milden Wintern und kühlen Sommern, reichlich Niederschlag und geringen Temperaturschwankungen prägt das Klima der Geseker Unterbörde.

Niederschläge: 700-750mm mit Sommermaximum

Hauptwindrichtung: Westen

Temperaturmittel Juli: 16-17°C

Temperaturmittel Januar: über 0°C

Die Niederschläge nehmen von Nord nach Süd ansteigend zur Haar zu und können im Gebiet mit 700-750mm angegeben werden. Das Niederschlagsmaximum liegt im Sommer. Das Hellwegtal ist ein eher trockenes Gebiet, da es im Lee (Regenschatten) des Südwestfälischen Berglandes liegt. Die Windrichtungen unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen mit eher südlichen Winden im Winter, die kühlere Luftmassen des Südwestfälischen Berglandes herantragen und einem relativ hohen Anteil an kälteren Ostwinden im Frühjahr. Hauptwindrichtung ist jedoch Westen, die den Sommer mit feuchter Meeresluft regenreich gestaltet. Das Temperaturmittel für Juli liegt bei 16-17°C und für Januar bei über 0°C.

- Grundbelastungen

Im Westen verläuft in einer Distanz von ca. 0,5km die Bundesstraße B55 in Nord-Süd-Richtung. Diese stark befahrene Hauptverkehrsstraße verbindet das Sauerland (Olpe, Meschede, Warstein über Lippstadt mit Rheda-Wiedenbrück).

Ungefähr 1km südlich von Bad Westernkotten verläuft in Ost-Westrichtung auf Linie des historischen Hellweges zwischen Paderborn und dem Ruhrgebiet die Bundesstraße B1.

Mögliche betriebsbedingte Belastungen, insbesondere Lärm, sind aufgrund der Geräuschcharakteristik im Kurpark (Vögel in der Baumhalle, Plätschern am Wehr des Mühlenbaches, Besuchergeräusche) nur bei bestimmten Wetterlagen vernehmbar und stellen keine prägende Grundbelastung dar.

- BIOTISCHE FAKTOREN

- Potenzielle natürliche Vegetation

Nördlich des Dauerquellhorizontes und für die Auenbereiche, in die auch das Gelände des Kurparks fällt, ist dies der Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald Stellario holosteae-Carpinetum betuli (OBERDORFER 1957) eine Assoziation des Eichen-Hainbuchenwälder (Verband Carpinion betuli, ISSLER 1931). Für den Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald sind als Baumarten Hainbuche, Stieleiche, Winterlinde und Esche zu nennen.

Die Potenzielle natürliche Vegetation gibt die Pflanzengesellschaften an, die natürlicherweise entstehen würden, wenn der Einfluss des Menschen aufhören würde und sich aufgrund der örtlichen Bedingungen und unter dem Einfluss des Gewesenen die Vegetation entwickeln würde.

Eichen-Hainbuchenwälder kommen von der planaren bis zur submontanen Stufe vor und bevorzugen nährstoffreiche stau- oder grundwasserfeuchte Lehmböden, wo sie als subatlantische Gesellschaft den Buchenwald ersetzen. Die Rotbuche kann nämlich feuchte Standorte nicht oder nur schlecht besiedeln. Im Unterwuchs ist infolge der aufgefächerten Krone der Hainbuche ein Lichtfleckenmuster ausgebildet, das jedoch mehr eine artenreiche Strauchschicht aus Hasel und Weißdorn-Arten fördert.

Gefährdung, Pflege, Naturschutz: Dieser Waldtyp wird oft als Mittelwald bewirtschaftet. Bedroht durch Absenkung des Grundwasserspiegels und durch Aufforstung mit Nadelholzarten. Eichen-Hainbuchenwälder haben als Naturwaldinsel eine Große Bedeutung. Alt- und Totholz sollten belassen und der Grundwasserspiegel gesichert werden.

Ökologie: Grundwasserspeicher und Klimaregulator; an Eichen leben die meisten Pflanzen fressenden

Insekten.

Artenliste, Auswahl: Buschwindröschen, Eingriffliger Weißdorn, Feldahorn, Flattergras, Gewöhnliche Esche, Goldnessel, Große Sternmiere, Hainbuche, Hasel, Rasenschmiele, Rotbuche, Stieleiche, Traubeneiche, Waldsegge, Winterlinde.

- Aktuelle Nutzung Plangebiet / Biotoptypen

Der gesamte Kurpark ist von einem laubwaldartigen Parkbaumbestand geprägt, der von Lichtungen aus Parkrasen durchsetzt ist. Die Flächenanteile Baumbestand/Rasen betragen je nahezu die Hälfte der Gesamtfläche und besitzen damit die höchste Repräsentanz im Gebiet. Die Wege werden nahezu ausschließlich in die Vegetationsflächen entwässert oder sind wasserdurchlässig beschaffen und von sehr geringem Flächenanteil. Kurhalle, Gradierwerke und Betriebsgebäude sind ebenfalls nur sehr gering vertreten.

Auf den Lichtungen aus Parkrasen stocken Einzelbäume bei denen die Birken dominieren. Weitere Arten sind Rotbuche, Hainbuche, Rosskastanie, Robinie, Schwarzkiefer und Winterlinde.

Abb. 4: Einzelbaum – Rotbuche

Abb. 5: Einzelbaum – Birken

Auch bei den Baumgruppen dominiert die Birke, wobei im Südosten eine Reihe aus 4 Rosskastanien mit StU bis 250cm als Charakterbaumart hervortritt. Diese Bäume haben bereits vor Anlage des Kurparks einen Graben gesäumt und dürften Anfang des 20. Jahrhunderts gepflanzt worden sein. Sie treten aktuell durch die angrenzende Bestockung mit weiteren Bäumen nicht als Reihe in Erscheinung.

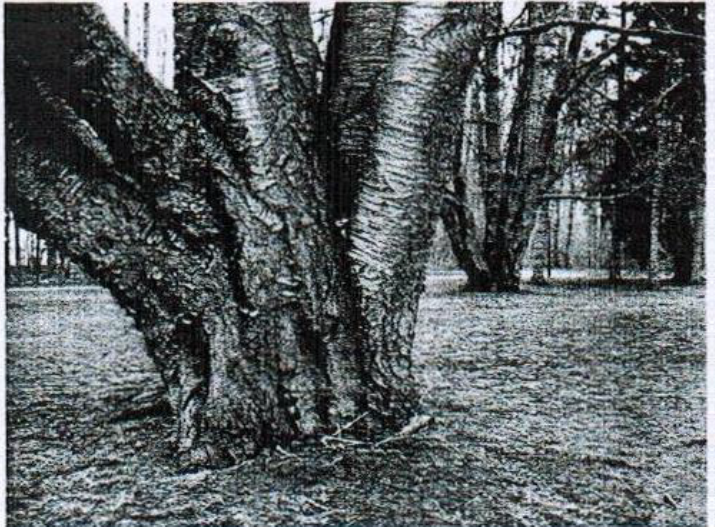

Zu den o.g. Baumarten gesellen sich Eiben und Rotfichten in Baumgruppen hinzu. – Eine weitere Besonderheit stellt eine skurril erscheinende Gruppe aus Traubenkirschen im Südwesten des Parks dar. Mit 5-7 Grundstämmen zu je 120-150cm Stammumfang bieten sich Bäume mit über 3,5m Umfang.

Abb. 6: Rosskastanienreihe

Abb. 7: Traubenkirschengruppe

Baumreihen treten im Kurpark selbst nicht erkennbar in Erscheinung, doch wird der südwestliche Großparkplatz u.a. von Platanenreihen gegliedert und die südlich angrenzende Kurpromenade einseitig von Kopfbäumen bestanden.

Abb. 8: Kopfbaumreihe von Westen

Abb. 9: Kopfbaumreihe von Osten

Waldartige Parkbaumbestände mit Kronenschluss, deren Bodendecke durch Mahd intensiv gepflegt wird, finden sich in der Mitte und im Süden des Kurparks. – Neben vereinzelten Exoten und Koniferen sind vorwiegend standortgerechte Laubbaumarten wie Esche, Winterlinde, Eiche, Hainbuche und vor allem die dominierende Birke vertreten.

Abb. 10: Waldartige Bestände mit Rasen

Abb. 11: Waldartige Bestände mit Laubstreu

Waldartige Parkbaumbestände mit Kronenschluss entlang des Mühlenbachs, wie auch in der Mitte des Kurparks sind naturnah mit einer Mullauflage aus Laubstreu entwickelt. Die Artenzusammensetzung ist überwiegend standortgerecht. – Gärtnerische Anlagen sind auf das Umfeld der Kurhalle, des großen Gradierwerks und der Kurpromenade beschränkt und sehr gering repräsentiert.

Ein teils gärtnerisch geprägter Gehölzstreifen, der jedoch von heimischen Bäumen überstanden ist befindet sich nördlich des Betriebshofes als Abpflanzung zu den im Osten angrenzenden Hausgärten.

Die Parkrasen sind durchgängig mehrschürig, also intensiv gepflegt. Über das Frühjahrsbild mit möglichen Blühaspekten aus Zwiebel- und Knollenpflanzen kann hier keine Aussage erfolgen.

Wege sind mit Plattenreihen oder als wasserdurchlässige Splittwege aus rotem bzw. grauem Tennenbelag gestaltet.

Gebäude und Einrichtungen konzentrieren sich mit dem Großen Gradierwerk, der Kurhalle und dem Betriebshof auf den Südosten bzw. mit dem Minigolf auf den Südwesten des Parks. Ein kleineres Leckhaus befindet sich im Norden.

Abb. 12: Roter Tennenbelag

Abb. 13: Platten und graue Splitt-Decke

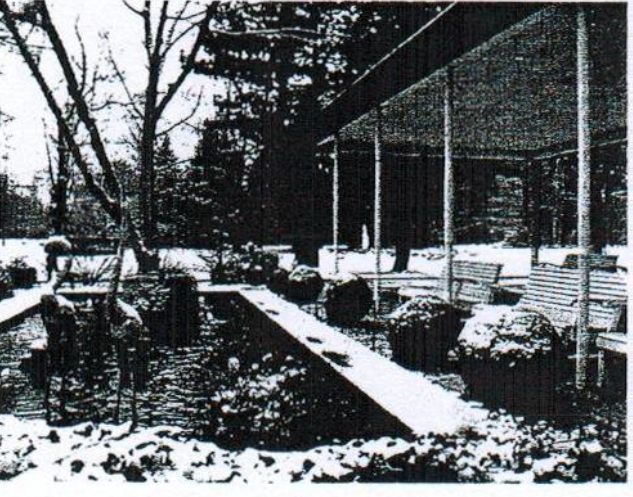

Abb. 14: Zugang Kurhalle

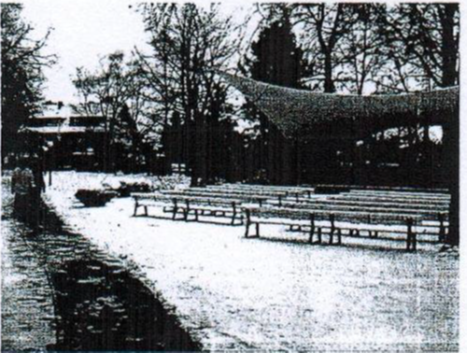

Abb. 15: Konzertzelt

Erfassung der Gehölzbestände

Im Rahmen der Grobkartierung wurden die Gehölzbestände aufgenommen. Die nachfolgende Aufstellung gibt die Artenzusammensetzung (nebst dominierender Art = unterstrichen) und Stammstärke der Bäume wieder. Die Bestände sind über die Kennziffern in der abgebildeten Luftbildkarte zu lokalisieren. Innerhalb des den Mühlenbach begleitenden Auwaldes werden Teilflächen zur Entsorgung des Falllaubes genutzt. Diese kompostartige Ablagerung führt aufgrund der unnatürlich starken Überdeckung des Wurzelraumes der Bäume zur Beeinträchtigung der Wurzelatmung und ist zu beseitigen. Einzelbäume sind hierdurch gefährdet.

- Waldartiger Parkbaumbestand mit Kronenschluss, intensiv gepflegt: h=20m, StU 80-150cm; Carpinus betulus, Quercus robur, Tilıa cordata, Acer pseudoplatanus, Acer campestre,Taxus baccata, Corylus avellana, Mahonia aquifolium, Fraxinus excelsior; Strauchschicht Deckung 60% h=3m; Baumkronen teils schütter; Bodendecke Moos; Gräser und Kräuter nahezu fehlend;

- Einzelne Parkbäume: h=18m, StU 90-180cm; Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Aesculus spec., Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Pinus spec., Pinus nigra, Tilia cordata;

- Baumgruppe: h=18m, 5-7 GrdStj e StU 120-150cm, Gesamtumfang bis 3,5m aus Prunus padus, Traubenkirsche; Wege begleitend: Koniferen wie Picea abies, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Acer campestre mit h=20m, StU 120-150cm; Bodendecke nur Laubstreu; einige Acer pseudoplatanus StU 250cm;

- Auwald: h=20m, StU 80-150cm, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Carpinus betulus, Jungwuchs aus Fraxinus excelsior, dichte Strauchschicht aus Sambucus nigra, teils großflächige Ablagerung von Falllaub aus dem Kurpark;

- Waldartiger Parkbaumbestand mit Kronenschluss, intensiv gepflegt: h=25m, StU 80-160cm, dicke Laubstreu, Fagus sylvatica, Platanus x hispanica, Aesculus spec., Tilia cordata, Prunus avium, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Quercus robur, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Populus x Hybr., Strauchschicht 50% Sambucus nigra, stellenweise Viburnum lantana, Baumgruppe aus Metasequoia glyptostroboides;

- Waldartiger Parkbaumbestand mit Kronenschluss, , intensiv gepflegt, südexponiert: h=18m, StU 60-120cm, Unterwuchs aus Gras/Moos, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies, Carpinus betulus, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Pinus nigra; Sträucher: Corylus avellana;

- Waldartiger Parkbaumbestand mit Kronenschluss, naturnah, mit Laubstreu: h=18m, StU 80-120cm, Betula pendula, Populus x Hybr., Aesculus spec., Fraxinus excelsior;

- Gehölzstreifen, teils gärtnerisch geprägt: h=25m, StU 150-180cm, Laubstreu, Astbruch, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Sträucher: Sambucus nigra, Ziersträucher;

- Gehölzstreifen, teils gärtnerisch geprägt: h=15m, StU 60-120cm, Betula pendula, Strauchschicht aus Ziergehölzen;

- Baumgruppe: h=18m, StU 60-150cm, mit Laubstreu, Betula pendula, Taxus baccata, Carpinus betulus, Pinus nigra, Picea abies, 2 Aesculus spec. h=18m StU ca.200-250cm;

- Baumgruppe: Quercus robur h=18m, StU 250cm; 2 Aesculus spec. h=18m StU ca.200-250cm; sonst Fagus sylvatica, Betula pendula, Acer saccharinum.

Abb. 18: Übersicht der aufgenommenen Gehölzbestände ‚Maßstab: ohne

- Aktuelle Nutzung angrenzender Flächen

Im Norden des Kurparks fließt die begradigte Gieseler mit Ufergehölz-Saum und geht ab der Einmündung des Mühlenbaches in Offenland mit krautigen Ufersäumen über. Die Gieseler kann im Norden an zwei Stellen via Holzbrücke gequert werden. Auf der gegenüberliegenden Uferseite schließt sich im Nordosten ein Gehöft mit Lagerflächen an und im Nordwesten breitet sich Grünland großflächig aus. Vereinzelt säumen alte Kopfbäume das Ufer der Gieseler.

Östlich des Kurparks grenzen Hausgärten unmittelbar an. Entsprechend Kapitel 2.5 Angrenzende Planungen sind einzelne Grundstücke nicht bebaut. Im Südosten grenzen ein Mischgebiet (Übernachtungsangebote) sowie zum Zentrum weisende Grünanlagen. Die südliche Raumkante des Kurparks wird durch die Hellweg-Sole-Thermen und die Kurpromenade gebildet. – Im Südwesten befindet sich der Großparkplatz.

Die Westseite des Kurparks wird durch den Erwitter Mühlenbach nebst Ufergehölz-Saum begrenzt. Ackerflächen schließen sich an. Der Erwitter Mühlenbach ist von der Weringhauser Straße ausgehend bis zu einem Wehr in ca. 250m nach Norden naturnah ausgebildet. Die Sohle ist kiesig, sandig und die lehmigen Steilufer teils unterspült. Lediglich der Ufergehölz-Saum beschränkt auf natürliche Weise die Fließgewässerdynamik dieses Lehmbaches. – Ab dem Wehr sind die Uferbereiche mit Wasserbausteinen befestigt und die Sohle durch Grobschotter auf ca. 50m gesichert. Die letzten 50m fließt der Mühlenbach der Gieseler wiederum naturnah ausgeprägt zu.

6. PHÄNOMENOLOGISCHE FAKTOREN

6.1. Landschafts-/Ortsbild

Bad Westernkotten besitzt inmitten landwirtschaftlich genutzter Flächen eine Insellage und konnte aufgrund gegebener Raumwiderstände in seinem nördlichen Teil eine geschlossene, weitgehend harmonisch wirkende Siedlungsstruktur beibehalten.

Raumwiderstände sind die Gieseler nebst Ufergehölz-Saum im Norden, das Niedermoorgebiet Muckenbruch im Nordosten und der Kurpark im Nordwesten. – Dagegen ist der Ortsrand nach Süden nicht durch derartige Raumwiderstände gefasst und breitet sich, dem Osterbach folgend, in Richtung B1 aus.

Im Südosten dominieren die technoid und modern wirkenden Klinikbauten, deren Gestalt und Maßstäblichkeit die Identität Bad Westernkottens als Bauern- und Sälzerdorf sprengt.

Der Ring aus Ein- und Mehrfamilienhäusern um den urbanisierten Ortskern entspricht in seiner Gestalt der neuzeitlichen Gartenstadt.

Der Kurbezirk Bad Westernkottens konzentriert sich nahezu vollständig auf den westlichen Ortsteil. Nördlich der Kurpromenade, der früheren Weringhauser Straße, befinden sich der Kurpark mit Einrichtungen wie Kurhalle, Gradierwerke und Minigolf sowie die Heilquelle Westernkottener Warte. Südlich der Weringhauser Straße sind in Zuordnung zu den Großparkplätzen im Westen und Süden die Kureinrichtungen wie Kurverwaltung, Kurmittelzentrum und orthopädisches Zentrum, Hellweg-Solethermen, Kurhaus und Kliniken angesiedelt.

Einrichtungen des öffentlichen Gemeindelebens verdichten sich auf den südöstlichen Quadranten des Ortes. Hierzu gehören zentrumsnah die Evangelische und die Katholische Kirche, ein Kindergarten, Schützenhalle, Schießstand, Schule, Lehrschwimmbecken und Turnhalle, Sportplatz sowie Feuerwehr. Über die Nordstraße verkehrt in Nord-Süd-Richtung eine Buslinie von Erwitte nach Lippstadt mit den Haltestellen Nordstraße, Zentrum und Kurbezirk. Auf Höhe der Querung Nordstraße/Gieseler besteht ein weiterer Parkplatz nebst Zugang zum Kurpark.

Der Kurpark selbst ist waldartig aufgebaut und nur durch den parktypischen Wechsel mit Rasenflächen als solcher erkennbar. Alte Bäume im Stile der englischen Landschaftsparks, die aus degradierten Hutewäldern hervorgingen und bizarre Einzelbäume hinterließen, sind u.a. mit den Traubenkirschen oder den Rosskastanien nur an wenigen Stellen des Parks anzutreffen, was in der Nutzungsgeschichte (Neuanlage um 1950) begründet ist.

Als besonders Landschaftsbildprägende Elemente sind die Gradierwerke, aber auch die Bäche Gieseler und Mühlenbach und der Übergang zur intensiv genutzten Kulturlandschaft zu nennen.

Die zur Kurpromenade umgestaltete Weringhauser Straße kann den Ortskern nur eingeschränkt an den Kurpark anbinden. Begleitet von den Raumkanten Bebauung Hellweg-Sole-Thermen sowie Ziergebüsch und Baumpflanzungen seitens des Kurparks findet die Promenade am westlichen Großparkplatz ein unattraktives Ende. Das Ensemble aus einem Kiosk und dem Parkplatzzugang des Hotels zur Therme entspricht dem Bild eines dörflichen Bahnhofsplatzes.

Die Ortseinfahrt, von der B55 über die Weringhauser Straße kommend, vorbei an einer Birkenallee und dem Weringhof, weckt für den Besucher die Freude auf eine ländliche Siedlung. Dem Erleben in zeitlicher Reihe und der damit verbundenen Erwartung folgend, wird jedoch nicht entsprochen.

Der Gast fährt auf gestaltloses Verkehrsgrün zu, um dann scharf rechts auf den Solering abzubiegen, der in seinem weiteren Verlauf suggeriert am Ort vorbei gefahren zu sein oder unbemerkt ein Industrie- bzw. Neubaugebiet zu durchfahren.

Klinikbauten in Blockbauweise festigen den Eindruck. Auch die Zufahrt Westerntor leitet intuitiv vom Ort weg und kann ihrem Namen nicht gerecht werden.

6.2. Erholung und Tourismus

Besondere kulturelle Anziehungspunkte und Veranstaltungen konzentrieren sich auf den ortszugewandten, südöstlichen Teil des Parks, wenngleich dieser gestalterisch vom Ort eher abgetrennt ist.

Vereinzelte moderne Skulpturen tragen einen künstlerischen Aspekt in den Park hinein. Dabei sind die Kunstobjekte eher kosmopolitisch und für diese Siedlung nicht unbedingt identitätsstiftend — örtlich angesiedelte Kunst war zumindest seitens des Verfassers nicht erkennbar.

Ruhemöglichkeiten bieten sich an wenigen Plätzen – dem Zentrum des Parks zugewandt.

Der Kurpark selbst ist mit seinem gut beschilderten Rundweg eher ein Park der Bewegung, in dem der Kurgast die Erholung mit schnellerem Schritt zu erleben sucht und die Beschaulichkeit mit Momenten der körperlichen Ruhe eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Die Anbindung zur Feldflur ist jedoch kaum gegeben. Bad Westernkotten kann entlang der grünen Peripherie aus Kurpark, Gieseler sowie Muckenbruch oder mit einem Rundgang durch die urbanisierte Ortsmitte erlebt werden. – Großparkplätze dienen dem Versuch den Ortskern vom Fahrverkehr und Ruhenden Verkehr zu entlasten.

- WERT, EMPFINDLICHKEIT UND ENTWICKLUNGSPOTENZIAL

[METHODIK: Im Rahmen dieser Kurzbetrachtung erfolgt die Bewertung verbal argumentativ. Wertende Begrifflichkeiten ordnen sich in eine fünfstufige Skala ein: sehr hoch, hoch, mittel, gering, nahezu ohne Bedeutung]

- Abiotische Faktoren

Vom ländlichen Westernkotten geht eine insgesamt hohe Geschlossenheit des Siedlungsrandes aus, wobei der Nordteil eine sehr hohe und der Südteil eine nur mittlere Geschlossenheit mit Tendenz zum unkontrollierten Wachstum zeigt. Eine hohe, ungesteuerte Siedlungsdynamik oder nicht weitsichtige Siedlungsplanung bedeutet eine hohe Gefährdung für das Ortsbild und damit für Identität und Heimatgefühl.

Dabei hat Bad Westernkotten eine begünstigte, zentrale Lage im Dreieck Erwitte, Lippstadt, Geseke und bietet sich als nahes Ausflugsziel an, ohne dabei von Infrastruktureinrichtungen wie Fernverkehrsstraßen zerschnitten oder unmittelbar tangiert zu werden. In dieser Hinsicht kann die Entscheidung der Abtrennung des Ortskerns vom motorisierten Fahrverkehr durch den Bau des Solerings als wegweisend begriffen werden.

In der Entwicklung der Insellage mit all der verbundenen Zurückgezogenheit und Ruhe besitzt Bad Westernkotten geographisch ein hohes Entwicklungspotential.

Dabei ist die Abgrenzung zum nahen Erwitte von herausragender Bedeutung. In diesem Sinne lebt der landschaftsästhetische Reiz des Kurparks vom Kontrast zwischen gehölzreichem Siedlungsrand und vergleichsweise strukturarmem, landwirtschaftlich genutzten Offenland. Der südliche Siedlungsrand ist durch geeignete Grünstrukturen, im vorliegenden Fall Streuobst im Wechsel mit wohnungsfernen Gärten zu fassen.

Aufgrund des naturgemäß geringen Raumwiderstandes von Ackerflächen ist die Insellage, mit der sich Bad Westernkotten als Kurort besonders ausweist, mittel- bis langfristig gefährdet. Dies sind u.a.: Siedlungsentwicklungen von Erwitte oder Lippstadt oder der Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Freileitungen, Funkanlagen, Energieanlagen wie Windräder. Daher sollte in einem Radius Ortsmitte-Ostende Muckenbruch, soweit es die Gemeindegrenzen es erlauben, eine Grünstruktur (Baumhecken) entwickelt werden, welche die Feldflur Bad Westernkottens in einem weiten Ring fasst.

Naturräumlichkeit, Geologie und Boden – Schonung der Bodenressourcen

Eingepasst zwischen den Tangenten Gieseler und Erwitter Mühlenbach, durchströmt vom Osterbach und geprägt von den Lößböden der Geseker Unterbörde erhält die Landwirtschaft und damit die erlebbare Ländlichkeit innerhalb des Ortes eine sehr hohe potenzielle Bedeutung.

Der schonende Umgang mit Boden, also die Vermeidung großflächiger Versiegelungen und die Überprägung fruchtbarer Grünländer und Ackerflächen mit Siedlungsgrün und Einfamilienhaus-Wohnbaufläche sind für das Gebiet von sehr hoher Bedeutung. Urbane Randstrukturen sind vom Siedlungsrand unbedingt fernzuhalten. Zum Schutze der Ressource Boden ist die Ausbildung von Großparkplätzen und Infrastruktureinrichtungen einzuschränken.

Der Nachverdichtung innerhalb angestammter Siedlungsbereiche mit ohnehin bereits gestörten Böden kommt für Bad Westernkotten daher eine besondere Bedeutung zu. Für den Kurpark bedeutet dies, dass nur Einrichtungen in geeigneter Weise entwickelt werden sollten, die der Attraktivierung des Kurerlebnisses selbst dienen.

Der Suchraum möglicher Gebäudestellungen ist dabei auf Böden zu beschränken, die aufgrund ihrer Nutzungsgeschichte eine hohe anthropogene Überformung besitzen. Die ist in Nord-Süd-Achse das Umfeld des Gradierwerks 1. Der frühere Standort des 3. Gradierwerks im Bereich des Musikpavillons in Ost-West-Ausrichtung ist zwar ebenfalls stark anthropogen überformt, allerdings würde eine derartige Gebäudestellung den Park vom Ort abtrennen.

Hydrologie, Oberflächengewässer – Vermeidung von Versiegelung

Da Bad Westernkotten im Bereich des Dauerquellhorizontes liegt, ist der Ort von der besonderen Frische seiner Oberflächengewässer geprägt. Dieses Merkmal ist dem heutigen Ortskern kaum abzulesen, da der Osterbach in weiten Strecken verrohrt oder in einem künstlichen Bachbett geführt wird. Die Fließgewässer im Bereich des Kurparks, an der Peripherie des Ortes, sind lediglich durch Stoffeinträge aus der Landwirtschaft eingeschränkt betroffen aber strukturell insgesamt nur gering gefährdet.

Die Versiegelung und die damit einhergehende Erhöhung des Oberflächenabflusses ist zu vermeiden, da die Absicht des naturnahen Fließgewässerausbaus durch erhöhte Abflussmengen konterkariert wird und die Bedeutung der Sicherung des schadlosen Abflusses an übermäßiger Bedeutung gewinnen würde. – In der Praxis bedeutet dies PKW-Stellflächen wasserdurchlässig auszuführen und Wege in angrenzende Vegetationsflächen zu entwässern. Im Kurpark sollten vegetationslose Flächen im Bereich der Gradierwerke minimiert werden.

Klima, Grundbelastungen – Schutz vor steigenden Grundbelastungen

Für den Siedlungsraum geht von den stark ausgeprägten Gehölzbeständen des Kurparks, des Ufergehölz-Saumes der Gieseler und des Muckenbruch eine mittlere Schutzwirkung vor aus, die in strahlungsreichen Nächten vor allem auf den Ackerflächen entsteht.

Innerhalb des Kurparks sind zur Erhaltung der lokalklimatischen Verhältnisse weitere Versiegelungen und größere Bauvorhaben zu vermeiden. Verringerte Evapotranspiration [= Gesamtheit der Verdunstungsleistung] und Rückstrahlung von Gebäuden führen zur Erwärmung des Lokalklimas, wodurch Wohlbefinden und Erholungseignung beeinträchtigt werden können.

Bestehende oder steigende Grundbelastungen der B55 können durch die Distanz zwischen Kurpark und Emittent derzeit als geringes Gefährdungspotenzial bewertet werden.

Wenngleich die ordnungsgemäße Landwirtschaft für den Kurpark ohne direkte negative Wirkung ist, So sei hier aus Gründen des Gewässerschutzes (Verminderung von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft), begleitend zum Erwitter Mühlenbach, die Entwicklung eines mindestens 10m breiten krautigen Saumes nebst Saumpfad angeregt (hier evtl. Anlage eines Saumpfades entlang des Gehölzrandes, ausgehend vom Kurpark).

7.2. Biotische Faktoren

[nach KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz, 2.Aufl., Stuttgart Ulmer, 518 S.]

Als Bedeutsame Einzelelemente in Parks und Grünanlagen nennt Kaule ältere Baumbestände, alte Einzelbäume, Totholz, Höhlen, größere Gehölzbestände mit Saum, extensiv genutzte Rasen, Teiche, Kleingewässer, Laub- und Steinhaufen; Bewertungskriterien für den Artenschutz sind der Anteil für Artenschutz wichtiger Einzelelemente sowie die Größe der Anlage. Sonstige Bewertungskriterien sind Klima, Erholung, Raumgestaltung, Landschaftsbild und Pflegezustand des Baumbestandes.

Als Voraussetzung für eine Park-Vogel-Biozönose [=Lebensgemeinschaft aus verschiedenen Vogelarten, die einen definierten Lebensraum besiedeln] gibt KAULE ein Minimalareal von 20 ha an. Der Kurpark Bad Westernkotten besitzt daher mit 11,2 ha Fläche eine als Teillebensraum eingeschränkte mittlere Biotopfunktion. Andererseits stehen hochmobilen, fliegenden Arten auch die Gärten der Siedlungsfläche oder der Grünstrukturen der südöstlichen öffentlichen Grünanlagen zur Verfügung, weshalb der Park insgesamt eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz besitzt. Maßnahmen, die faunistische Verbindungsfunktionen zu angrenzenden Grünstrukturen beeinträchtigen oder unterbinden und durch Flächeninanspruchnahme den Funktionsraum verringern, gefährden daher die Biotopfunktion des Kurparks und damit auch seine Erholungseignung. Vor allem mit Blick auf die mögliche Nachverdichtung im Siedlungsbereich und den damit verbundenen Verlust von Freiflächen wird die Bedeutung des Kurparks künftig erheblich steigen.

Ältere Baumbestände, Totholz oder Höhlen fehlen derzeit nahezu vollständig, da der Park erst gut 50 Jahre alt ist – doch wurde er mit einer sehr hohen Repräsentanz an Gehölzbiotopen aufgepflanzt. Legt man nach MITCHELL einen mittleren Jahreszuwachs von 2,5cm Stammumfang zugrunde, dann werden bereits in 25 Jahren mehr als 30% des Bestandes Stammumfänge von 2m aufweisen.

Daher besitzt der Park aktuell ein für den Kurort sehr hohes Entwicklungspotenzial.

[An dieser Darstellung wird die Weitsicht deutlich, mit der in den 50er Jahren derartige Anlagen geplant und errichtet wurden.]

Fehlende krautige Säume und Teichanlagen wirken sich auf die Artenvielfalt der invertebraten [= wirbellosen] Fauna im Kurpark aus, weshalb auch die insektenfressende Avifauna gering repräsentiert sein dürfte/sicherlich eher selten begegnen werden.

Da Bäume im Park, im Gegensatz zu Wirtschaftswald stehen gelassen werden, prägen sie als künftiges Altholz und Baumruinen mit ihren Naturhöhlen besonders wertvolle Lebensräume für Höhlenbrüter und Fledermäuse.

Der Wurzelraum des Kurparks ist durch Pflege, Maschineneinsatz und Betreten eher verdichtet. Die teils staunassen, schwer durchwurzelbaren Flächen sind an der Moosbildung im Traufbereich der Bäume und der Vergreisung der Kronen erkennbar. Nur Parkbaumbestände mit Mullauflage weisen eine intakte Bodenbildung mit entsprechendem Bodenleben auf.

Besondere Bedeutung von Parks

JEDICKE (1992) nennt als Biotische Bedeutung von Parks Vorkommen krautiger Pflanzen der Wälder unter älteren Baumbeständen (Farne, Zwiebel- und Knollenpflanzen wie Lerchensporn oder Blaustern). Bzgl. des Plangebietes kann hierzu jedoch keine Aussage gemacht werden, da eine Begehung im Frühjahr nicht erfolgte. Ferner ist die hohe Siedlungsdichte von Singvögeln wie Amsel, Ringel- und Türkentaube, Kohl- und Blaumeise, Trauerschnäpper, Rotkehlchen, Zaunkönig, Buchfink, Kleiber, Gartenbaumläufer und Mönchsgrasmücke charakteristisch.

Eine Gefährdung geht von der Intensivierung der Rasen-, Baum- und Zierpflanzenpflege, dem Ersatz abgängiger heimischer Gehölze durch exotische oder nicht standortgerechte Neupflanzungen (hier im Gebiet Urweltmammutbäume, Schwarzkiefern, Fichten) sowie von Baumaßnahmen aus.

Der Kurpark Bad Westernkotten kommt in seiner Artenzusammensetzung dem Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald grundsätzlich nah, wenngleich die Repräsentanz der einzelnen Arten abweicht. Insbesondere die Eiche ist im Gebiet zu schwach vertreten. Die zahlreichen Birken überprägen mit ihrem Pioniercharakter das Vegetationsbild der vergleichsweisen noch jungen Anlage.

Als Schutzmaßnahmen sind die Extensivierung der Pflege, die Anlage von Säumen zwischen Gehölzen und Wiesen, der Erhalt alter Baumbestände sowie von Totholz und die naturnahe Gestaltung von Zierpflanzungen zu nennen.

- Phänomenologische Faktoren

Landschaftsbild mit sehr hohem Entwicklungspotenzial

Der bestehenden Kurpromenade gelingt eine Anbindung des Kurparks an das Zentrum des Ortes nur unvollkommen. Hinter gestaltlosem Gebüsch verborgen entzieht sich der Park der Betrachtung von außen.

Aktuell stellt sich der Kurpark als reine waldartige Grünfläche dar, in der weder Natur noch Landschaftskultur sichtbar ist. Mit der Aufbruchstimmung in den 50er Jahren war die Herstellung einer Grundstruktur vorrangig. Diesem erfolgreichen und weitsichtigen Konzept damaliger Gemeindemitglieder ist das heutige sehr hohe Entwicklungspotenzial des Parks zu verdanken.

Das Landschaftsbild des Kurparks und seiner angrenzenden Flächen kann daher insgesamt in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit als mittel bewertet werden.

Heutige große Zukunftsaufgaben sind die Ausbildung einer geeigneten Siedlungsrandstruktur

im Süden des Ortes, wie in der vorliegenden Expertise beschrieben, und die behutsame gartenkulturelle Entwicklung des Kurparks unter dem Leitbild dörflicher Prägung. In diesem Sinne ist die Erschließung des Parks nach Osten und Südosten von sehr hoher Bedeutung.

Attraktivierung für Erholung und Tourismus

Als Park der Bewegung erfüllt der heutige Kurpark seine Grundaufgabe, weshalb die Eignung für die Erholung und zum Zwecke der Kur als hoch bewertet werden kann. Andererseits bieten sich neben dem Wald- und Wiesenerlebnis, sieht man von den Gradierwerken ab, kaum landschaftsästhetische Reize oder gartenkulturelle Besonderheiten, wie sie von einem Kurpark grundsätzlich zu erwarten sind. Attraktive Freianlagen, die sich von anderen Grünstrukturen unterscheiden und als Alleinstellungsmerkmal durch den Besucher in ihrem Wert erkannt werden, sind für die überörtliche Wahrnehmung im Standortwettbewerb von existenzieller Bedeutung.

Derzeit kann die Eignung des Kurparks für Freizeit und Tourismus als mittel bewertet werden, was jedoch im Wettbewerb zu wenig ist, sodass hier die Entwicklung einer realisierbaren Zielplanung empfohlen wird (Parkpflegewerk).

Sehr hohes Gefährdungspotenzial durch Umbruchsituationen

Aufgrund der aktuellen Anstrengungen die erfolgreiche, zukunftsträchtige Neuausrichtung Bad Westernkottens zu erreichen, ergibt sich ein sehr hohes Gefährdungspotential, da planerisches und kaufmännisches Handeln erhebliche Wirkungen auf die in mehr als 50 Jahren gewachsenen Strukturen haben können.

Daher wird empfohlen Planungs- oder Entscheidungsprozesse auf ihre Umweltverträglichkeit hin zu prüfen und eine Zielplanung für Bad Westernkotten unter touristischen und landschaftsplanerischen Gesichtspunkten zu erstellen.

7.4. Zusammenfassung

Der Kurpark Bad Westernkotten bietet mit seinem eingewachsenen Baumbestand, angelegt in den 50er Jahren, ein sehr hohes Entwicklungspotenzial. Zur Erhaltung und Entwicklung der insgesamt hohen Biotopfunktion sind in dem für stabile Avizönosen [= der aktuell mittleren Biotopfunktion] (auf den Park selbst bezogen) schon jetzt zu kleinen Areal jegliche Eingriffe zu vermeiden, die infolge Versiegelung und Flächeninanspruchnahme den Park zur allgemeinen öffentlichen Grünfläche degradieren. Diese Eingriffe hätten auch negative Auswirkungen auf die derzeit hohe Erholungseignung des Parks.

Der mittlere landschaftsästhetische Wert wie auch die ungenügende Ausstattung mit attraktiven Einzelobjekten begründet die nur mittlere Eignung für Freizeit und Tourismus. Als zu entwickelndes Alleinstellungsmerkmal besitzt Bad Westernkotten, im Wettbewerb mit den umliegenden Städten Geseke, Erwitte und Lippstadt, durch den Kurpark ein hohes landschaftsökologisches und touristisches Grundpotenzial.

Zur Entwicklung von Identität, Heimatgefühl und der daraus entstehenden Attraktivität

Bad Westernkottens ist die vorhandene Urbanität durch eine ländliche Entwicklung zu ersetzen. Bad Westernkotten wird für Besucher aus den umliegenden Städten nur bei bewusst dörflicher Prägung erkennbar bleiben. – Eine Besonderheit stellt die vergleichsweise ruhige Insellage Bad Westernkottens dar, die entsprechend den Ausführungen in Kapitel 7.1 gesichert und entwickelt werden sollte. – pk

- LITERATUR

- Ellenberg, H.; Weber, H. E.; Düll, R.; Wirth, V.; Werner, W.; Paulißen, D. (1992): Zeigerwerte mitteleuropäischer Pflanzen – Scripta Geobotanica 18, 2. Aufl., 258 S.

- Kaule, G. (1991): Arten- und Biotopschutz — 2. Aufl., UTB Ulmer, Stuttgart, 461 S.

- Körber-Grohne, U (1994): Nutzpflanzen in Deutschland — Kulturgeschichte und Biologie — 3. Aufl., Theiss, Stuttgart, 490 S.

- Mühlenberg, M.; Slowik, J. (1997): Kulturlandschaft als Lebensraum — Quelle & Meyer, Wiesbaden, 312 S.

- Plachter, H. (1991): Naturschutz — UTB-Fischer, Stuttgart, Jena, 461 S.

- Oberdorfer, E. (1993): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil 3 Wirtschaftswiesen und Unkrautgesellschaften.3. Aufl., Fischer, Jena, Stuttgart, New York, 455 S.

- Pott, R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands – 2. Aufl., UTB Ulmer, Stuttgart, 622 S.

- Raabe, U.; Foerster, E.; Schumacher, W.; Wolff-Straub, R. (1996): Florenliste von Nordrhein-Westfalen – SchrR. LÖBF 10, 196 S.

- Riecken, U., Ries, U., Ssymank, A. (1994): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland — SchrR. Landschaftspflege Naturschutz, Bd. 41, 184 S.

- Steubing, L.; Buchwald, K.; Braun, E. (1995): Natur- und Umweltschutz – Gustav Fischer Verlag Jena, 498 S.

- Schuhmacher, W.; Lehmeyer, W.; Sukopp, H.: Dörfliche Vegetation im Freilichtmuseum — SchrR. von der Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen, Heft 3, Bonn

- Unterweger, U. (1998): Naturschutz in der Kulturlandschaft — Gustav Fischer Verlag Jena, 456 S.

- Wilmanns, O, (1993): Ökologische Pflanzensoziologie – 5. Auflage, UTB-Quelle & Meyer, Heidelberg, Wiesbaden, 479 S.