Von Clemens Böckmann; Erstabdruck durch die VHS Möhne-Lippe

[Transkribiert und mit Anmerkungen, die Maria Peters vorgenommen hat, ergänzt. WM, 04.11.2024. Der Verfasser hat per Mail vom 09.10.2024 die Erlaubnis zum Abdruck auf der Homepage der Heimatfreunde Bad Westernkotten und meiner HP erteilt.]

Umschlagseite

Innenseite des Einbandes

INHALT

Vorwort

1. Die Größe der jüdischen Gemeinde

1.1. Die Anfänge der jüdischen Ansiedlung

1.2.Das 18. Jahrhundert

1.3. Das 19. und 20. Jahrhundert

2. Die Synagogengemeinde Erwitte

2.1. Gründung der Synagogengemeinde

2.2. Die Synagogen-Bezirke

2.3. Die Vorstände der Synagogengemeinde

2.4. Die Statuten

2.5. Die jüdischen Familien

3. Die Synagoge

4. Der jüdische Friedhof

5. Die jüdische Schule

6. Das Leben in der jüdischen Gemeinde

6.1. Der Alltag der Juden

6.2. Der Sabbat und die jüdischen Festtage

6.3. Die besonderen Tage im Leben eines Juden

7. Die Berufe der Erwitter Juden

8. Das Verhältnis der Juden zur übrigen Bevölkerung

9. Die Zeit des Nationalsozialismus und das Ende der jüdischen Gemeinde

9.1. Die Veränderungen nach 1933

9.2. Die Reichskristallnacht

9.3. Die Deportationen

10. Anmerkungen

11. Literatur- und Quellenverzeichnis

Vorwort

Junge Erwitter mögen sich fragen: „Jüdische Gemeinde, gab es so etwas in Erwitte?“ Wer aber nicht mit geschlossenen Augen durch den Ort geht, wird irgendwann einmal auf die Grabsteine gestoßen sein, die etwas abseits von den übrigen Gräbern und durch eine Hecke getrennt, auf dem Friedhof‘ stehen. Bei näherer Betrachtung stellt er fest, dass auf den Steinen fremde Zeichen stehen, vielleicht erkennt er sie als hebräische Schriftzeichen. Diese jüdischen Grabsteine sind die einzigen im Ort sichtbaren Zeugen einer ehemals relativ großen jüdischen Gemeinde. Mehrere Jahrhunderte hindurch lebte in Erwitte eine mehr oder weniger große Anzahl jüdischer Mitbürger. Der größte Teil von ihnen war im kaufmännischen Bereich tätig, sie spielten somit über einen längeren Zeitraum eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Erwitter Bevölkerung, besonders bei der Versorgung mit Textil-, Haushalts- und Eisenwaren. Die Geschichte der Erwitter Juden, die schon im 17. Jahrhundert beginnt, fand mit der Deportation der letzten noch ansässigen Juden im Jahre 1942 ein trauriges Ende.

Mit dieser Schrift soll versucht werden, die Geschichte dieser jüdischen Gemeinde ein wenig aufzuhellen und festzuhalten. Gleichzeitig aber wird auch ein Teil der Geschichte der Stadt Erwitte ergänzt, ein Teil, der in dem großen Heimatbuch von 1936 – vielleicht bewusst – nicht dargestellt wurde. Darüber hinaus wird versucht, die Geschichte der Erwitter Juden in den Zusammenhang der allgemeinen Geschichte, besonders der der Juden in Westfalen, zu stellen. Die Schrift basiert in erster Linie auf schriftlichen Quellen, vor allem auf Akten aus den verschiedensten Archiven. Hinzu kommen die Erzählungen noch lebender Mitbürger der letzten Erwitter Juden.

Vieles konnte auf diese Weise in Erfahrung gebracht werden, aber einiges musste auch im Dunkel der Geschichte bleiben, so dass an manchen Stellen nur Vermutungen aufgestellt werden, weil! die letzte Klarheit durch Fakten nicht gegeben ist. Aber dennoch sind die Informationen so reichhaltig, dass zumindest ein ungefähres, ja zum Teil auch ein genaues Bild erstellt werden konnte.

Im Laufe der vielen Jahrzehnte, die seit dem Ende der jüdischen Gemeinde vergangen sind, ist leider vieles an Wissen vergessen worden und somit unwiderruflich verloren. Eine Aufarbeitung oder zumindest eine Dokumentation des Wissens von der jüdischen Gemeinde hätte schon viele Jahre früher erfolgen müssen, dann wäre auch eine größere Dichte und Genauigkeit gewährleistet gewesen. Ebenso hat die Tatsache, dass es seit 40 Jahren keine Juden mehr in Erwitte gibt, die Arbeit an dieser Schrift erschwert. Die innerhalb einer Familie weitergegebenen Informationen von den Vorfahren fehlen hier ganz.

Besonderer Dank gilt Herrn Eduard Mühle aus Lippstadt für seine Hinweise auf Akten und andere Quellen, die er durch seine eigenen Studien zur Geschichte der Juden in Lippstadt entdeckt hatte. Durch die Auswertung dieser Quellen und die Mitteilungen eigener Erfahrungen konnten wesentliche Teile dieser Schrift klarer dargestellt und Vermutungen durch Fakten bestätigt oder widerlegt werden.

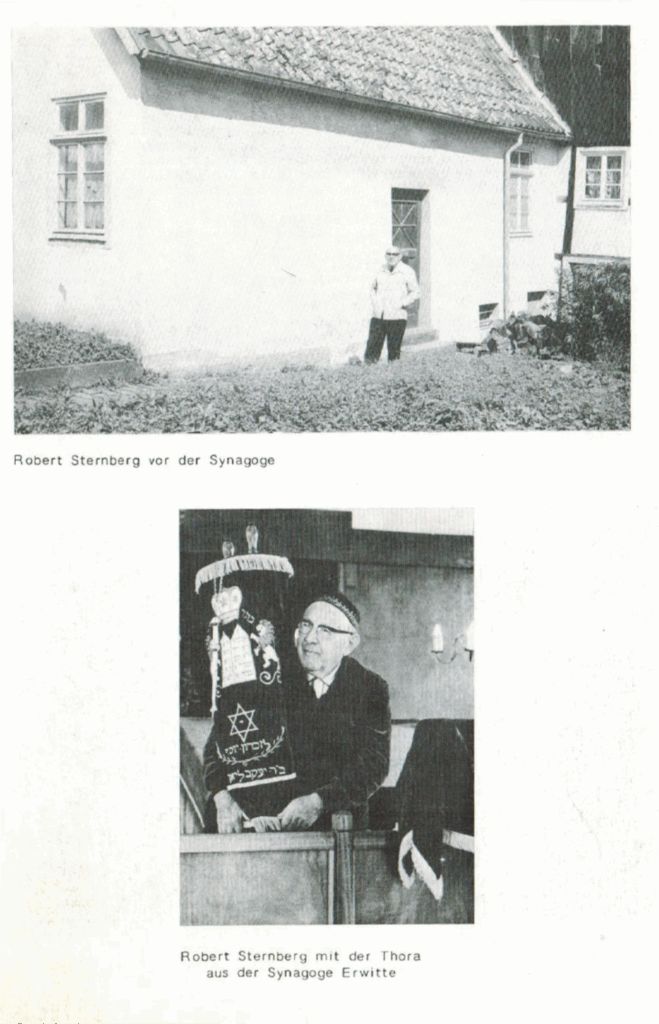

Weiterer Dank gebührt Herrn Robert Sternberg aus Gatooma/Simbabwe, einem ehemaligen Erwitter Juden. Anlässlich eines Besuches seiner ehemaligen Heimatstadt im Jahre 1981 konnte er durch seine Erzählungen viel Neues zu dieser Schrift beitragen, obwohl einiges, was er aus der Erinnerung andeutete, etwas unklar, verzerrt oder auch falsch wiedergegeben war, zurechtrücken und richtigstellen.

Viele der Informationen, besonders zur jüngeren Geschichte, konnten im Zusammenhang eines heimatgeschichtlichen Seminars der Volkshochschule Mohne-Lippe im Winter 1980/81 unter der Leitung von Herrn Willi Mues gewonnen werden. Viele ehemalige Mitbürger, Freunde und Bekannte der Juden hatten sich dankbarerweise bereitgefunden, ihr Wissen aus dieser Zeit kundzutun, um so dabei zu helfen, dass dieses Wissen der Nachwelt überliefert werden kann. Auch ihnen allen ein herzliches Dankeschön.

Möge diese Aufarbeitung der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Erwitte allen an der Heimatgeschichte interessierten Menschen eine Informationsquelle aber auch eine mahnende Erinnerung sein.

1. DIE GRÖSSE DER JÜDISCHEN GEMEINDE

1.1. Die Anfänge der jüdischen Ansiedlung

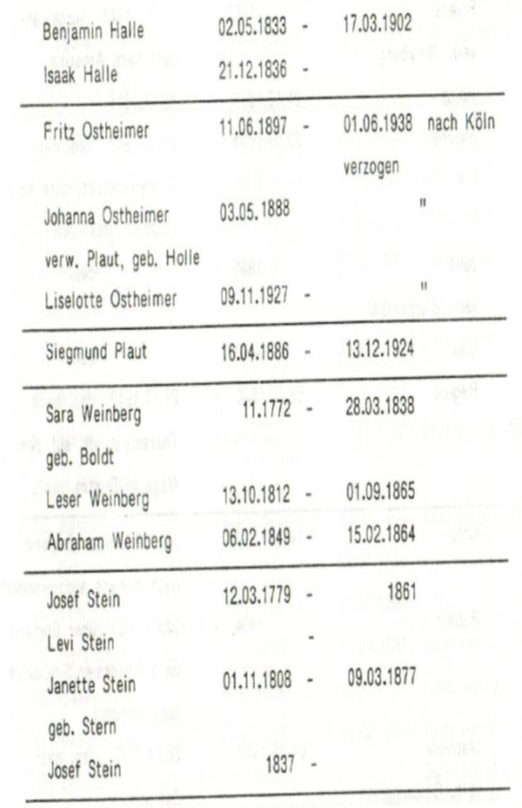

„Demnach die kurfürstlichen Gnaden zu Cölln Hertzog Maximilian Henrich in ob- und nieder Bayern, unser gnädigster Herr in Kraft deroselbe unterm 4. Novembris negst abgelaufenen 1661 Jhars dero Fürstenthumbs Westphalen Judenschaft gnädigst erneuerte Glaidtsbrieff unter anderem auch Daviden Jude zu Erwitte sambt seinen Brodt Genossen auf zehn jharlang vom Oktober 1660 Jhars anzurechnen.“ [1]

Mit diesen Worten beginnt eines der beiden ältesten Dokumente über den Aufenthalt von Juden in Erwitte. Dieser Geleitbrief erlaubt es dem Juden David, ebenso wie dem Juden Moyses, dessen Brief mit gleichem Datum ebenfalls noch vorhanden ist, sich auch weiterhin in Erwitte aufzuhalten und seinen Geschäften nachzugehen. Der Text der beiden Geleitbriefe, die am 1. Dezember 1662 in Bonn ausgestellt wurden, nimmt Bezug auf den „Originalglaidtbrieff“ vom Oktober 1660. Man muss also davon ausgehen, dass sich spätestens in diesem Jahr zum ersten Mal Juden in Erwitte niederließen. Wenige Jahre später, 1667, erhalt der Jude Joseph ebenfalls das Recht, sich in Erwitte anzusiedeln, so dass zu dieser Zeit in Erwitte drei jüdische Familien lebten.

In einer undatierten Auflistung der Juden in Erwitte, Horn und Anröchte, die aus der gleichen Zeit stammen muss, werden diese drei Familien samt Angehörigen und Berufen genannt. [2] Danach lebten zu dieser Zeit in Erwitte:

- Moyses und sein Weib mit 6 Kindern

- Josell und seine Frau und 1 Magd

- David, seine Frau mit 7 Kindern

Der Josell ist wahrscheinlich mit dem Joseph identisch, dessen Schutzbrief aus dem Jahre 1667 noch vorhanden ist. Insgesamt lebten also in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts 20 Juden in Erwitte. Auf die in der genannten Quelle vermerkten Berufe wird in einem späteren Kapitel eingegangen.

Die Ansiedlung der Juden zu dieser Zeit muss vor dem Hintergrund der allgemeinen Situation der Juden im damaligen „Deutschland“ bzw. im Herzogtum Westfalen gesehen werden. Die ersten im Herzogtum Westfalen nachweisbaren Juden lebten um 1585 in Geseke, in Rüthen sind sie ab 1587 nachgewiesen. [3] Da beide Orte zu diesem Zeitpunkt schon wesentlich größer waren als Erwitte, kann man davon ausgehen, dass es hier vor 1585 keine Juden gegeben hat. Ob es in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) noch zur Ansiedlung von Juden kam, muss ungeklärt bleiben. Während des Krieges hat es aber mit großer Wahrscheinlichkeit keine Juden in Erwitte gegeben. Es kann also angenommen werden, dass nach dem Dreißigjährigen Krieg die ersten Juden nach Erwitte gekommen sind. Das würde sich auch mit den gefundenen Dokumenten decken.

Das Jahr 1648 war auch für die Juden von besonderer Bedeutung. Der Westfälische Frieden war geschlossen und damit der Dreißigjährige Krieg beendet worden. Territoriale Veränderungen schufen eine neue politische Situation und von der größeren Toleranz gegenüber Andersgläubigen profitierten auch die Juden, wenn auch diese Toleranz eher zwischen den beiden großen christlichen Kirchen zu finden war. Hauptsächlich war es aber der Versuch, mit Hilfe der Juden die durch den langen Krieg zu Grunde gerichtete Wirtschaft wieder anzukurbeln, was die Landesherren dazu bewog, die Ansiedlung der Juden zu fördern [4]. Die Landesherren besannen sich, dass die Juden schon früher auf kaufmännischem Gebiet sehr erfolgreich tätig waren. Ver allem aber wurde den Juden verstärkt der Zuzug gewährt, weil damit die Möglichkeit gegeben war, durch Sondersteuern, Schutzgelder und Tribute, die leeren Staatskassen aufzufüllen.

Für die Juden selbst änderte sich allerdings sehr wenig. Sie waren auch weiterhin Schutzjuden. Jeder Jude, der sich in einem bestimmten Ort niederlassen wollte, benötigte dazu die Zustimmung des jeweiligen Landesherrn. Er musste sich diese Zustimmung in Form eines Geleitbriefes erkaufen. Neben dem einmaligen Kaufgeld hatte er dafür jährlich seinen Tribut zu entrichten. Die Juden unterstanden damit zwar dem Schutz des Landesherrn, besaßen aber keinerlei Rechte.

Erst Jahrhunderte später erhielten auch die Juden gewisse Rechte zugestanden.

Erwitte gehörte zum Herzogtum Westfalen, das bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein Teil des Kurfürstentums Köln war. Der zuständige Landesherr war also der Firstbischof von Köln. Dem um 1660 regierenden Firstbischof Maximilian Heinrich von Bayern hatten die beiden Juden David und Moyses, ebenso der Jude Joseph, ihren jährlichen Tribut zu entrichten. Leider geht aus den Geleitbriefen nichts über die Höhe der Zahlungen hervor. Da es sich bei den drei Geleitbriefen nicht um die Originalbriefe handelt, muss davon ausgegangen werden, dass die Hohe des Kaufgeldes und des jährlichen Tributes in den verlorenen Originalgeleitbriefen vermerkt gewesen ist.

Ein Geleitbrief galt aber noch nicht für unbestimmte Zeiten. Die gefundenen Briefe sind jeweils für den Zeitraum von 10 Jahren ausgestellt. Danach war möglicherweise ein erneuter Kauf eines Briefes notwendig, vielleicht reichte auch eine Verlängerung.

Aber auch die betroffenen Orte hatten im gewissen Rahmen ein Mitspracherecht bei der Ansiedlung von Juden. Für Erwitte ist dieses Recht durch einen Gerichtsentscheid belegt. Die Erwitter Bevölkerung, bzw. die sie vertretende Administration, hatte die Anzahl der Judenfamilien auf maximal drei begrenzt. Diese Begrenzung bleibt dem Anschein nach bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts bestehen. Durch den Streit zwischen der Bevölkerung Erwittes und einem Juden ist diese Regelung überliefert. Im Jahre 1667 erhielt der Jude Abraham Josef vom Kurfirsten die Umschreibung seines Geleitbriefes von Neheim nach Erwitte unter der Vorgabe, dass dort nur zwei Judenfamilien ansässig seien [5]. Durch Proteste der Bevölkerung wurde das Geleit wieder aufgehoben, und der Jude Abraham Josef zog nach langem Rechtsstreit und unter Zwang nach Anröchte. Auch das Gericht hatte ihm den Schutzbrief für Erwitte nicht zuerkannt.

Den nächsten Nachweis eines Erwitter Juden liefert eine Auflistung der sogenannten Stättebesitzer. Diese Liste der Besitzer der paderbornischen Amtsstätten im Amt Erwitte-Westernkotten enthält die Personen, die eine Hofstätte, aber keine oder nur wenig paderbornischen Land hatten [6]. Sie hatten als Abgabe den sogenannten Stätteroggen an die Kapelle in Westernkotten abzuliefern. Vom Jahre 1683 ist der Jude Josel als einer der Stättebesitzer in dieser Liste verzeichnet.

in einer zweiten Liste aus jener Zeit – einem Verzeichnis derjenigen, die die sogenannten Stättehühner an den Königshof in Erwitte liefern mussten – findet man den Juden Joisel [7] Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um denselben Mann handelt.

Der Stättebesitzer Josel ist wahrscheinlich auch identisch mit dem Juden Joseph, dessen Geleitbrief noch vorhanden ist. Von 1672 bis 1704 sind für Erwitte nicht mehr als drei jüdische Familien nachgewiesen, so dass der Jude Josel nur dann nach 1667 zugezogen sein kann, wenn einer der drei Juden Moyses, David und Joseph fortgezogen war [8]. Da in der damaligen Zeit die Schreibweise von Namen nicht einheitlich war, ist es aber wahrscheinlich, dass die Namen Joseph, Josel und Joisel zu ein und derselben Person gehören. Diese Annahme wird noch dadurch verstärkt, dass diese drei Namen in einem Zeitraum von nur 11 Jahren auftreten.

1.2. Das 18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert galt im Herzogtum Westfalen die kurkölnische Judenverordnung vom 26.6.1700, die im Wesentlichen nicht so harte Bestimmungen beinhaltete, wie die vom Fürstentum Paderborn und vom Fürstentum Münster. Aber immer noch musste jeder Jude, der in einem Ort ansässig werden wollte, einen sogenannten Schutzbrief erwerben. Dafür hatte er, wenn er auf dem Lande leben wollte, den Nachweis zu erbringen, dass er über mindestens 600 Taler Vermögen verfügte. Der Schutzbrief für die Stadt erforderte ein Vermögen von 1000 Talern. Für den Schutzbrief selbst, den der jeweilige Landesherr ausstellte, musste er neben den 20 Talern als Kaufgeld jährlich einen Tribut entrichten [9]

Durch diese Schutz- oder Geleitbriefe unterstanden die Juden nicht den örtlichen Polizei- und Gerichtsbehörden, sondern dem Landesherrn selbst. Dennoch benötigte jeder Jude, wenn er einen Schutzbrief erhalten wollte, die Ansiedlungserlaubnis der jeweiligen Ortsbehörde. Den Juden wurden im Bereich des Handels kaum noch Beschränkungen auferlegt, nur der Brandweinausschank war ihnen verboten. Außerdem durften sie von nun an Häuser und Grundbesitz erwerben.

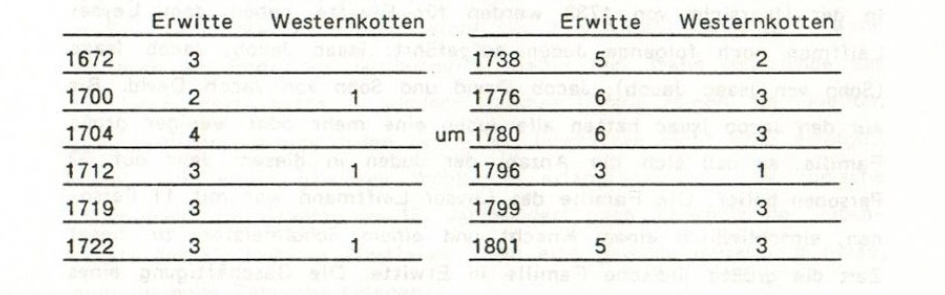

Die Auskünfte über die Größe der Erwitter Judengemeinde im 18. Jahrhundert sind schon viel umfangreicher. Neben Informationen zu einzelnen Juden, deren Familien und Berufen, die vor allem aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts stammen, ist in Abständen von einigen Jahren die Anzahl der jüdischen Familien bekannt [10]. Nur für die Mitte des Jahrhunderts fehlen für einen größeren Zeitraum die Zahlen.

Wie die Tabelle zeigt, ist die Anzahl der jüdischen Familien im Laufe dieses Jahrhunderts auf maximal 6 gestiegen. Da in den Jahren 1712, 1722, 1796 und 1799 nur die „vergeleiteten“ Juden (Juden mit Geleitbrief) erfasst wurden, könnte die tatsächliche Zahl der Judenfamilien in diesen Jahren – vor allem in den Jahren 1776 und 1799 – um 1 oder 2 höher gewesen sein. Es muss also im Laufe dieses Jahrhunderts, spätestens um 1738, die Bestimmung geändert worden sein, dass nur drei jüdische Familien in Erwitte leben durften. Ob eine neue Begrenzung eingeführt wurde, vielleicht 6 Familien, lässt sich heute nicht mehr feststellen.

Neben diesen Zahlen geben die Quellen auch Auskünfte über einzelne Juden. In den Akten der Landstände des Herzogtums Westfalen werden für Erwitte folgende „vergeleiteten“ Juden aufgeführt:

- 1700: Jobst und Meyer [11]

- 1712: Jost Lazarus, Isack und Jacob [12]

- 1719: Josel, Isack und Jacob [13]

Die nächste namentliche Erwähnung eines Juden in Erwitte stammt aus dem Jahre 1727. In einem Schatzungsregister aus diesem Jahr wird ein Jude namens Leser erwähnt. Dieser Leser oder Leiser ist 25 Jahre später in der schon oben erwähnten Liste der Stättebesitzer vermerkt, weil er in diesem Jahr die Hofstätte des Juden Josel übernommen hat [14] Ein drittes Mal taucht dieser Mann, dieses Mal als Leyser Leiffmann, in einer Übersicht über die Zahl und die Beschäftigung der einzelnen Juden im Herzogtum Westfalen“ auf, die aus dem Jahre 1738 stammt [15] Trotz der unterschiedlichen Schreibweise der Namen kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass in allen drei Quellen derselbe Mann gemeint ist.

In der Übersicht von 1738 werden für Erwitte neben dem Leyser Leiffmann noch folgende Juden aufgeführt: lsaac Jacob, Jacob Isaac (Sohn von Isaac Jacob), Jacob David und Sohn von Jacob David. Bis auf den Jacob Isaac hatten alle Juden eine mehr oder weniger große Familie, so dass sich die Anzahl der Juden in diesem Jahr auf 32 Personen belief. Die Familie des Leyser Leiffmann war mit 11 Personen, einschließlich einem Knecht und einem Schulmeister, zu dieser Zeit die größte jüdische Familie in Erwitte. Die Beschäftigung eines Schulmeisters lässt auf einen gewissen Wohlstand dieses Juden schließen.

Auch in den Akten des Pfarrarchivs in Erwitte befinden sich Hinweise auf Juden. So ist in einer Aufstellung der Pächter von Pastorats-Ländereien, die aus der Zeit zwischen 1726 und 1765 stammt (genaues Datum unbekannt), ein Jude namens Isaac aufgeführt [16]. Die Liste von 1738 enthält den Juden Isaac Jacob, der unter anderem mit Pferden handelte. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Mann die Pastorats-Ländereien gepachtet hatte, um seine Pferde mit Futter zu versorgen.

In einer weiteren Akte des Pfarrarchivs wird der kurfürstliche Schutzjude Jacob Isaac (vergleiche Übersicht von 1738: Sohn von Isaac Jacob) genannt [17]. Im Jahre 1766 hat er mit Arnold Mellhagen und seiner Frau Maria einen Vertrag geschlossen. Darin übertragen Arnold und Maria Mellhagen dem Juden Jacob Isaac ihren Hausanteil an der Kamheurischen Behausung auf zwei „Dungreysen” oder 10 Jahre.

Eine letzte vollständige Auflistung der Juden in Erwitte im 18. Jahrhundert findet man in einem Kopfschatzregister aus dem Jahre 1784 [18]. Darin werden folgende Juden aufgeführt: Herz Isaak, Abraham, Feidel, Wittibe Josel, David Wittibe Leißer. Das sind jeweils die Haushaltsvorstände. Da auch die anderen Personen der Haushalte aufgeführt werden, ergibt sich für 1784 eine Gesamtzahl von 19 Juden. Wie weit es sich bei diesen Familien um Nachkommen der Juden von 1738 handelt, ist heute nicht mehr feststellbar. Die Namen geben hierbei kaum Anhaltspunkte, da die Juden zu dieser Zeit noch keine festen Familiennamen, die von den Kindern weitergeführt wurden, hatten. Mit Hilfe der vorhandenen Namen Verwandtschaftsbeziehungen aufzustellen, ist sehr bedenklich.

Wie die Aktenfunde zeigen, konnten sich die Juden im 18. Jahrhundert in Erwitte stärker etablieren. Nicht nur ihre Anzahl nahm zu – wenn sie auch am Ende des Jahrhunderts wieder den Stand vom Ende des 17. Jahrhunderts hatte – sondern darüber hinaus zeigen die Quellen, dass zumindest einige Juden bei ihren Geschäften nicht ganz erfolglos waren und einen gewissen Wohlstand erlangten. Dass die jüdische Gemeinde von Erwitte im 18. Jahrhundert auch innerhalb der Judenschaft des Herzogtums Westfalen schon eine gewisse Bedeutung hatte, mag folgende Tatsache belegen.

Seit 1648 gab es im Herzogtum Westfalen die Kooperation der Juden, einen Zusammenschluss aller Juden zu einer rechtlichen Körperschaft [19]. Neben der Regelung von Steuer- und Tributzahlungen an den Landesherrn, besaß sie in beschränktem Umfang niedere Gerichtsbarkeit. Die Vorsteher dieser Vereinigung stellten gewissermaßen die Verbindung der Judenschaft zur Obrigkeit dar. Die Belange der Juden wurden auf regelmäßigen Landtagen erörtert und geregelt. Im Jahre 1752 wurde solch ein Landtag in Erwitte abgehalten [20]. Dazu wird es sicherlich nicht gekommen, wenn nicht mindestens einer der Erwitter Juden in der Kooperation einen gewissen Einfluss gehabt hatte.

Der Ort Westernkotten, heute ein Ortsteil der Stadt Erwitte und früher eine selbstständige Gemeinde, gehörte nach der Bildung der Synagogen-Gemeinde im 19. Jahrhundert auch zur jüdischen Gemeinde von Erwitte. Westernkotten hatte stets nur eine geringe Anzahl Juden. Für das 17. Jahrhundert sind keine Westernkötter Juden nachzuweisen. Da die Zusammenstellung von Maria Holthausen (siehe oben) für das Jahr 1700 eine jüdische Familie verzeichnet, muss angenommen werden, dass sich in Westernkotten um die Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jahrhundert die erste jüdische Familie angesiedelt hat. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erhöhte sich ihre Anzahl dann auf maximal 3.

Die Informationen über die Westernkötter Juden sind nur sehr spärlich. Über die beiden schon erwähnten Quellen, der Übersicht von 1738 und dem Kopfschatzregister von 1784, hinaus gibt es in den vorhandenen Akten nur noch einen Hinweis auf die Juden in Westernkotten. Nach der Übersicht von 1738 lebten dort die beiden Familien des Leiffmann Josel und des Isaak Leiffmann [21]. Die Anzahl der Juden belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 11 Personen. In der zweiten Quelle aus dem 18. Jahrhundert, dem Kopfschatzregister von 1784, sind dann drei Familien mit insgesamt 13 Personen verzeichnet: die Familie des Isaak, die des Leeser und Heumann Wittibe [22]. Von dem Juden Isaak gibt es darüber hinaus noch ein weiteres Dokument. In den Akten des Landsbergschen Archives befindet sich eine Quittung des Juden Isaak aus Westernkotten, in der dieser dem Freiherrn von Landsberg in Wocklum die ordnungsgemäße Bezahlung der gelieferten Ware bestätigt [23]. Dies ist das einzige personenbezogene Dokument über einen Westernkötter Juden. Auch in den folgenden Jahrhunderten sind die Angaben zu den Westernkötter Juden spärlich.

1.3. Das 19. und 20. Jahrhundert

Das 19. Jahrhundert war auch für die Juden im Herzogtum Westfalen von entscheidender Bedeutung, da durch eine Reihe von Gesetzen ihre Stellung in der Gesellschaft verbessert wurde. So brachte schon das Jahr 1808 den Juden die ersten bedeutenden Änderungen ihrer Situation. Als das Herzogtum Westfalen Teil eines französischen Satellitenstaates wurde, erhielten sie, in Anlehnung an die Französische Revolution, die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Bürger. Damit entfielen auch die Sonderabgaben.

Auch im Königreich Preußen verbesserte sich, wenn auch geringfügig, die Situation der Juden. Durch das Edikt von 1812 wurden sie Staatsbürger und mussten von nun an bürgerliche Familiennamen annehmen.

Nach der Niederlage Napoleons und nach dem Wiener Kongress wurden in vielen Ländern die Gesetze zur Gleichstellung der Juden wieder aufgehoben oder stark eingeschränkt. Die Eingliederung des Herzogtums Westfalen in das Großherzogtum Hessen-Darmstadt brachte den Juden ebenso einen großen Rückschritt, da die Verhältnisse, die in der Judenverordnung von 1700 festgelegt waren, größtenteils wieder hergestellt wurden. Auch nach dem 10.06.1815, als das Herzogtum ein Teil der preußischen Provinz Westfalen geworden war, blieben die Verhältnisse für die Juden im Regierungsbezirk Arnsberg im Wesentlichen wie vorher. Sie hatten auch weiterhin keine Bürgerrechte, sondern nur den Status von „Schutzverwandten, die nicht Mitglieder der staatsbürgerlichen Gemeinde waren [24].“ Erst im Jahre 1832 wurden die Schutzgelder aufgehoben, aber noch bis 1841 war „die Erteilung eines Geleites, eines Toleranzscheines, eines Heirats- oder Erwerbungs-Consens“ vorgeschrieben [25].

In diese Zeit fällt auch eine enorme Steigerung der jüdischen Bevölkerung in Erwitte, so dass man zwischen der Abschaffung der zahlreichen Beschränkungen und Sondergesetzen und dem starken Bevölkerungswachstum einen Zusammenhang sehen kann. Ein weiterer Grund für die starke Zunahme der jüdischen Bevölkerung dürfte die zunehmende Lockerung der Berufsbeschränkungen sein. Immer mehr Juden stiegen vom Trödler und Hausierer zum Händler und Kaufmann auf. Gleichzeitig konnten die Juden auch in vielen Handwerksberufen tätig werden.

Der starke Anstieg der jüdischen Bevölkerung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist nicht nur in Erwitte, sondern in der ganzen Provinz Westfalen zu verzeichnen. Ihre Zunahme ist deutlich höher als die der übrigen Bevölkerung.

Das Gesetz über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847 kann als weiterer Schritt zur Emanzipation gesehen werden. Es regelt die Rechte und Pflichten der Juden einheitlich für ganz Preußen. Aber auch dieses Gesetz brachte nicht ihre völlige Gleichstellung, vielmehr konnten sie sich jetzt als Staatsbürger 2. Klasse fühlen. So war ihnen das aktive und passive Wahlrecht für die Landstände verwehrt, sie erhielten aber das passive Wahlrecht für die kommunalen Magistrate. Außerdem hatten sie nun auch das Recht der Freizügigkeit innerhalb des Inlandes. In vielen westfälischen Städteparlamenten gab es nach 1860 jüdische Abgeordnete [26]. Ob es in der Gemeindevertretung von Erwitte jemals Juden gegeben hat, lässt sich nicht mehr feststellen, es ist aber unwahrscheinlich. Für die Zeit nach 1900 kann es sogar mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Durch das Gesetz von 1847 wurde außerdem der rechtliche Status der Synagogen-Gemeinden und das jüdische Unterrichtswesen geregelt. Die Gemeinden erhielten den Status einer rechtlichen Person und waren damit den bürgerlichen Gesetzen unterstellt. Auch die jüdischen Privatschulen erfuhren durch die Unterstellung unter die staatliche Schulaufsicht eine Aufwertung ihres Ansehens und eine Verbesserung ihres Ausbildungsstandes.

Die endgültige politische und rechtliche Gleichstellung der Juden erfolgte mit dem Gesetz vom 3. Juli 1869, das mit der Reichsgründung 1871 als Reichsgesetz in Kraft trat. Nach diesem Gesetz waren alle Birger, gleich welcher Religionszugehörigkeit, politisch-rechtlich gleichgestellt. – Dieser Zustand blieb bis zum Beginn des Nazi-Regimes 1933 erhalten.

In kleinen Schritten hatten die Juden ihre politische, aber auch ihre gesellschaftliche Emanzipation erreicht. Neben der politisch-rechtlichen Gleichstellung vollzog sich der Aufstieg im beruflichen Bereich. Immer mehr Juden gelangten durch ihren Beruf, meistens als Kaufleute, zu einem gewissen Wohlstand. Dieser berufliche Aufstieg brachte auch ein größeres Ansehen und mehr Anerkennung innerhalb der örtlichen Gemeinschaft.

Für Erwitte lässt sich die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung im 19. und 20. Jahrhundert folgendermaßen darstellen: Während die Auskünfte im 17. und 18. Jahrhundert nur spärlich und punktuell waren, ist der Zeitraum vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Gemeinde im Jahre 1942 sehr viel ausführlicher dokumentiert. Vor allem sind in dieser Zeit, beginnend mit dem Jahr 1810, die Bevölkerungszahlen relativ kontinuierlich bekannt. Nur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist eine größere Lücke vorhanden, so dass in diesem Zeitraum die Entwicklung nicht konkret belegt werden kann. Darüber hinaus gibt es eine große Zahl von Fakten über die Gemeinde, über die einzelnen Familien und über einzelne Juden, die in den weiteren Kapiteln dargelegt werden.

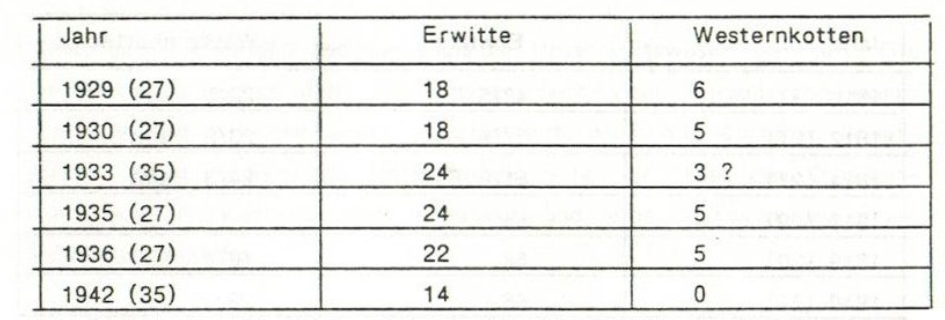

Zahlen der jüdischen Bevölkerung für die Orte Erwitte und Westernkotten (Zahlen in Klammern: siehe Anmerkungen)

[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Im Jahre 1810 wohnten in Erwitte bereits 48 Juden. Sie stellten damit 3,5 % der Gesamtbevölkerung. Zur gleichen Zeit gab es nur 4 evangelische Christen, die Juden bildeten somit die zweitstärkste Religionsgruppe. Dieser Zustand blieb bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts (genau bis 1843) erhalten. Erst danach stieg die Zahl der evangelischen Christen so stark an, dass sie die der Juden übertraf.

Die Anzahl der Juden erhöhte sich in den Jahren bis 1819 auf 64, was eine Zunahme von 16 Personen bedeutet. Gleichzeitig stieg die Zahl der Familien von 1810 bis 1814 (danach liegen keine Zahlen vor) von 5 auf 8. Dies lässt den Schluss zu, dass in diesen Jahren einige Familiengründungen erfolgt sein missen. Die zweite Möglichkeit, der Zuzug von Familien, ist unwahrscheinlich, da sich die Anzahl der Juden in diesen vier Jahren nur um 4 Personen erhöht hat. Wenn man davon ausgeht, dass sich in den ersten Jahren einer Ehe auch Nachwuchs einstellt, dann ist damit auch die verhältnismäßig starke Zunahme der Juden in den Jahren von 1814 bis 1819 zu erklären.

In dem Zeitraum von 1819 bis 1840 stieg die Zahl der Juden nur von 64 auf 68 Personen. Obwohl für diese 20 Jahre keine Zahlen bekannt sind, darf man sicherlich davon ausgehen, dass die Gemeinde in dieser Zeit nicht wesentlich gewachsen ist. Kleinere Zu- und Abnahmen gab es sicherlich, in der Tendenz hat aber eher eine Stagnation in der Entwicklung stattgefunden.

in den folgenden 24 Jahren ist eher eine entgegengesetzte Entwicklung zu verzeichnen, denn von 1840 bis 1864 erhöhte sich die Bevölkerungszahl wieder deutlich. Allein in den drei Jahren von 1840 bis 1843 stieg sie von 68 auf 94, was eine Zunahme von 26 Personen oder 38% % bedeutet. Diese Steigerung in so wenigen Jahren kann nur bedeuten, dass eine größere Anzahl von Juden zugewandert ist. Durch Geburten allein wäre diese Zunahme nicht möglich gewesen. Bis zum Jahre 1864 wuchs die Bevölkerung dann weiter an und erreichte in diesem Jahr mit 108 Personen den höchsten Stand im Laufe der Gemeindegeschichte.

In diesem Jahr hatte die jüdische Gemeinde mit 5,9 % auch den größten prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung Erwittes. Die Bevölkerungsentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von 1872 bis 1890, Iässt sich nicht vollständig belegen, da für diesen Zeitraum die Zahlen fehlen. Von 1864 bis 1872 ist aber schon ein Rückgang zu verzeichnen. Nimmt man die Zahl von 1890 hinzu, dann muss in diesen 30 Jahren eine starke Abwanderung von Juden erfolgt sein. Dieser Schrumpfungsprozess setzt sich, zwar nicht so stark wie vorher, auch in den folgenden Jahren bis 1942 fort. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch 14 Juden in Erwitte, die alle deportiert wurden und den Krieg nicht überlebt haben. Auf die Zeit des Nationalsozialismus wird in einem späteren Kapitel ausführlich eingegangen.

Betrachtet man den Rückgang der jüdischen Bevölkerung nach 1864 in Erwitte vor dem am Beginn dieses Kapitels aufgezeigten Hintergrund und vergleicht ihn mit der allgemeinen Entwicklung, so lassen sich Parallelen und Zusammenhänge aufzeigen. Im gesamten damaligen Deutschland ist in der Zeit von 1871 bis 1925 ein starker Rückgang der jüdischen Bevölkerung zu verzeichnen. Während der prozentuale Anteil 1871 noch 1,25 % betrug, lag er im Jahre 1925 nur noch bei 0,8 % [36]. Die Gründe dafür waren Geburtenrückgang, Taufen und Mischehen. Hinzu kommt, dass in dieser Zeit ein zunehmender Trend vom Land in die Großstadt (1925 Berlin: 4,5 % Juden) bestand.

Alle diese Gründe stehen auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Emanzipierung der Juden. Sie erhielten mehr Rechte und gelangten durch größere berufliche Freiheit zu mehr Wohlstand. Die Folge war ein größeres Ansehen, das sie gesellschaftsfähig machte. Dadurch wurden Ehen zwischen Juden und Nichtjuden erleichtert. Hinzu kommt, dass größerer Wohlstand oft die Kinderzahl in einer Familie sinken ließ und den Drang weg vom Land in die größeren Städte auslöste.

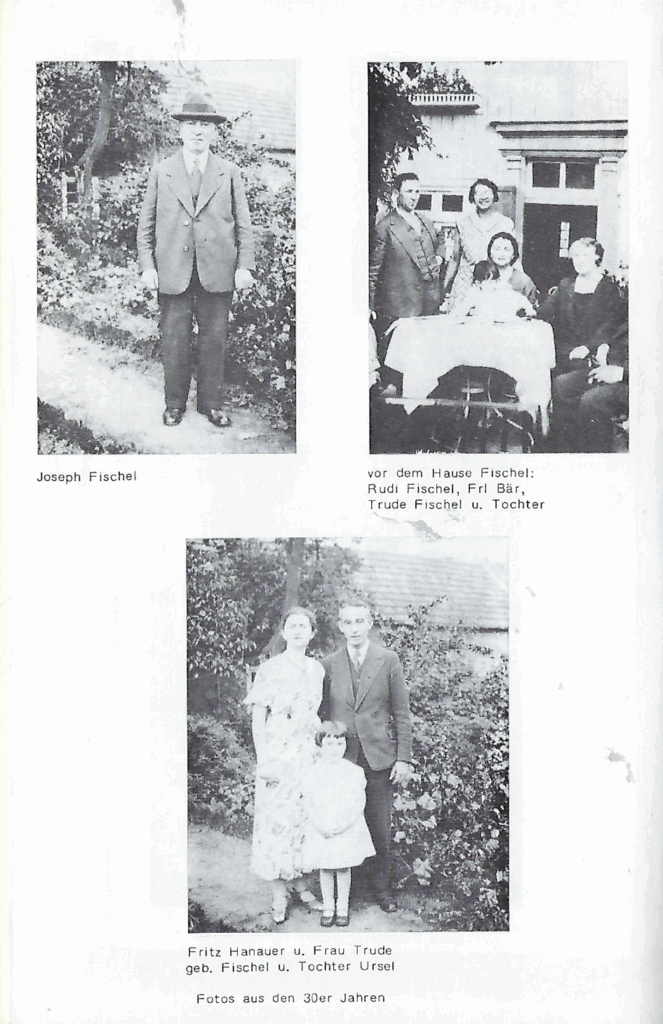

Für die jüdische Gemeinde in Erwitte ist darüber hinaus feststellbar, dass einige Familien in diesem Zeitraum ausstarben (z.B. Schüler und Stern) oder die letzten Nachkommen auswanderten (z.B. Fischbein). – Bedingt durch die Tendenz, in die Städte abzuwandern, zogen keine neuen Familien nach Erwitte. Im Gegenteil, es zogen viele Kinder aus den jüdischen Familien in andere Städte, um dort zu arbeiten und neue Familien zu gründen. In unserem Jahrhundert ist nur ein Jude nach Erwitte gekommen, um hier sesshaft zu werden. Das war Fritz Hanauer, der die Tochter von Josef Fischel, Trude Fischel, heiratete und hier das Geschäft der Familie Stern übernahm, das Trude Fischel von Rosa Stern geerbt hatte.

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 brachte auch für die Erwitter Juden eine Änderung ihres Lebens und für einige letztlich den Tod. Der Wandel der Verhältnisse setzte zwar nicht sofort ein, aber im Laufe der Jahre, besonders nach der Reichskristallnacht im November 1938, wurde das Leben immer beschwerlicher. Einige, besonders junge Juden, zogen daraus die Konsequenz und wanderten aus. Andere zogen in größere Orte, um dort in der Masse, oft vergeblich, Schutz vor den Nachstellungen der Nationalsozialisten zu suchen. So lebten im Jahre 1942 nur noch 14 Juden in Erwitte, die in diesem Jahr in Konzentrationslager deportiert wurden. – Damit war die jüdische Gemeinde in Erwitte erloschen.

2. DIE SYNAGOGENGEMEINDE ERWITTE

2.1. Gründung der Synagogengemeinde

Die Frage, ab wann es in Erwitte eine jüdische Gemeinde gab, ist nicht eindeutig zu beantworten. Es lassen sich dazu drei Antworten finden.

Im 17. Jahrhundert kann man sicher noch nicht von einer Gemeinde sprechen, da es zu dieser Zeit nur drei Judenfamilien gab. Auch wenn in einer so kleinen Gruppe, die innerhalb einer andersgläubigen Gemeinschaft leben muss, ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl vorhanden gewesen sein mag, so war dennoch eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Gemeinde mit regelmäßigen Gottesdiensten nicht vorhanden. Dafür mussten und müssen auch heute noch zehn erwachsene männliche Juden vorhanden sein (erwachsen ist der Jude mit dreizehn Jahren). Solange aber kein geregeltes Religionslieben vorhanden ist, kann man nicht von einer Gemeinde sprechen.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts erhöhte sich die Zahl der Juden. So kann man besonders in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts schon von einer Gemeinde sprechen. Auch wenn es zu dieser Zeit wahrscheinlich noch keine Synagoge gegeben hat, darf man davon ausgehen, dass die religiösen Feste schon gemeinschaftlich begangen wurden. Da die Zahl der jüdischen Familien in Erwitte und Westernkotten zusammen inzwischen auf maximal 9 angewachsen war, waren sicherlich auch die notwendigen zehn männlichen erwachsenen Juden vorhanden.

Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde dann eine Synagogengemeinde „gegründet“. Das Datum dieser Gemeindegründung ist nur indirekt überliefert. Die privaten Aufzeichnungen des Baurats Dane enthalten einen Hinweis auf die Gründung. Für das Jahr 1906 ist vermerkt: 100-jähriges Jubiläum der jüdischen Kirchengemeinde. Danach wäre sie im Jahre 1806 gegründet worden. Es gibt aber leider keinen weiteren Beweis für das Gründungsdatum. Auch an ein Jubiläum im Jahre 1906 kann sich heute niemand mehr erinnern.

Es ist aber durchaus möglich, dass die Juden in Erwitte in dieser Zeit (um 1806) beschlossen, eine Synagogengemeinde zu gründen, wobei darunter zu verstehen ist, dass sich eine Interessengemeinschaft zur Errichtung und Unterhaltung einer Synagoge gebildet hat. Zwei Dinge dürften vor allem zu dieser Gründung geführt haben. Einerseits war die Zahl der Juden in Erwitte und Westernkotten inzwischen auf 71 Personen angewachsen, andererseits waren die Juden nun schon zu einem gewissen Wohlstand gelangt und somit auch in der Lage, den Bau und den Unterhalt einer Synagoge finanzieren zu können. Im Jahre 1829 besaßen alle 8 Erwitter Judenfamilien ein Haus, einige verfügten auch über etwas Grundbesitz. Es ist anzunehmen, dass dieser Besitz auch in den Jahren vorher schon vorhanden war.

Die Gründung einer Synagogen-Gemeinde bedeutete vor allem, dass, neben der Errichtung und Ausstattung der Synagoge, die Angelegenheiten der Juden im alltäglichen Leben und im Kultusbereich gemeinsam von allen Mitgliedern getragen und gestaltet wurden. Ihre Aufgaben bestanden und bestehen unter anderem darin, dass für die Kosten im Zusammenhang mit den Gottesdiensten in der Synagoge, besonders an den hohen Feiertagen, gesorgt wurde. Zu diesem Zweck und auch für weitere Aufgaben zahlte jedes Mitglied einen Unkostenbeitrag.

Des Weiteren hat die Synagogen-Gemeinde folgende Aufgaben: Sie muss für den ordnungsgemäßen Religionsunterricht Sorge tragen und, so weit vorhanden, den Unterhalt der jüdischen Schule tragen. Die Bestellung eines Schichters, der für das koschere Schlachten von Tieren für den menschlichen Verzehr zuständig ist, und die Einrichtung und der Unterhalt eines Friedhofes gehören ebenso zu diesen Aufgaben wie die ordnungsgemäße Durchführung von Beerdigungen, Beschneidungen, Trauungen und des Bar-Mizwa-Festes. Die dritte Möglichkeit, das Gründungsdatum der Synagogen-Gemeinde anzugeben, ergibt sich aus dem Gesetz über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847. Durch dieses Gesetz, das die Rechte und Pflichten der Juden neu regelt und das ihnen einige neue Rechte verlieh, wurden auch die Stellung und die Aufgabe der Synagogen-Gemeinde geregelt. Sie erhielt durch dieses Gesetz den Status einer rechtlichen Person, wodurch die Juden nun die Möglichkeit hatten, als Gemeinschaft ihr Recht zu fordern und zu erstreiten.

Das Gesetz verlangte von den Gemeinden, einen Vorstand zu wählen, der die Angelegenheiten der Gemeinde gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit vertrat. Ferner mussten Statuten aufgestellt werden, in denen die öffentlichen und finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde näher geregelt wurden. Gleichzeitig unterstellte man die Gemeinden in allen öffentlichen und finanziellen Dingen der Aufsicht der Regierung. Auch die Einrichtung und der Unterhalt von Schulen wurden in diesem Gesetz neu geregelt. Spätestens von diesem Zeitpunkt an kann man, auch im rechtlichen Sinne, von einer Gemeinde sprechen.

Im Sinne einer Religionsgemeinschaft mit einem geregelten Kultusleben kann man den Beginn der Gemeinde aber schon um die Jahrhundertwende ansetzen.

2.2 Die Synagogen-Bezirke [37]

Das Gesetz vom 23. Juli 1847 hatte zur Auflage gemacht, dass die Juden zu Synagogenbezirken zusammengefasst werden sollten. Jeder Jude gehörte dann automatisch der Synagogengemeinde an, in deren Synagogenbezirk er wohnte. Die Bezeichnungen Synagogenbezirk und -gemeinde entsprechen sich nach diesem Gesetz in etwa. Die Bildung der Bezirke sollten die Behörden der Regierungsbezirke nach Anhörung der betroffenen Juden durchführen. Nachdem die Regierung in Arnsberg die Anzahl der Juden in den politischen Gemeinden im Altkreis Lippstadt erfasst hatte, sollte die jüdische Gemeinde in Erwitte, zu der auch die Juden in Westernkotten gehörten, ein Teil des Synagogenbezirks Lippstadt werden [38]. Dieser Regelung wollten die Erwitter Juden nur dann zustimmen, wenn Erwitte Sitz der Synagoge und Hauptort des Bezirkes würde. Damit waren aber die Lippstädter Juden nicht einverstanden. Im Jahre 1853 kam es dann endgültig zu einer Regelung. Der Altkreis Lippstadt wurde in 4 Synagogenbezirke aufgeteilt:

Bezirk I: Geseke

Bezirk II: Lippstadt

Bezirk III: Erwitte

Bezirk IV: Anröchte

Zum Bezirk Erwitte gehörten die politischen Gemeinden Erwitte, Westernkotten, Weckinghausen, Stirpe, Völlinghausen, Eikeloh und Bökenförde, wobei nur in Erwitte und Westernkotten Juden wohnten.

Der Bezirk Erwitte war zwar der kleinste im Kreis, die Auseinandersetzung bei der Bezirksbildung zeigte aber, dass es eine sehr aktive Gemeinde war, die auch genügend Selbstbewusstsein besaß, um sich einen eigenen Synagogenbezirk zu erstreiten.

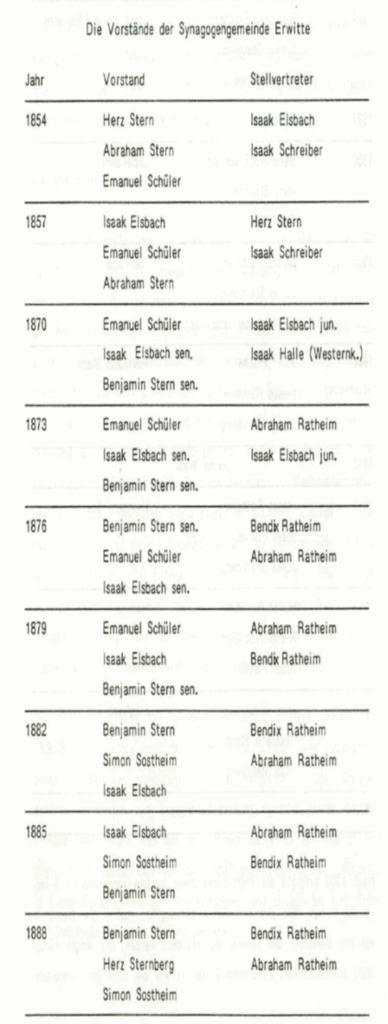

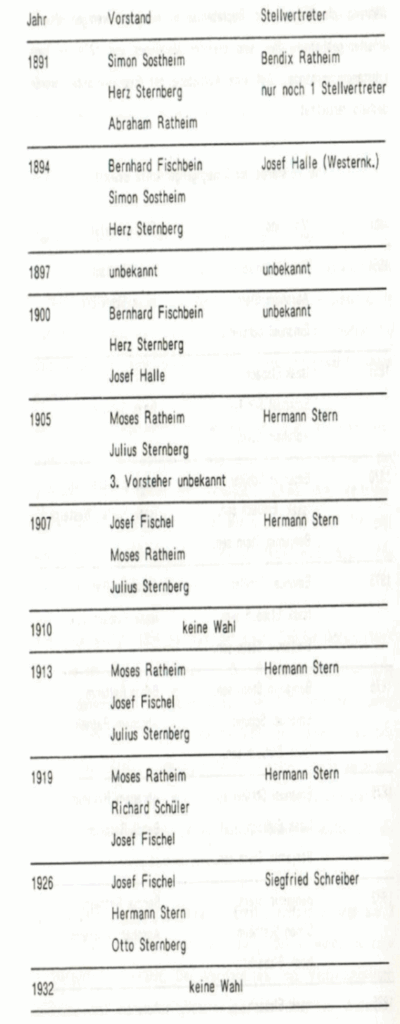

2.3. Die Vorstände der Synagogengemeinde

Durch das Gesetz von 1847 erhielt jede Synagogengemeinde die Auflage, einen Vorstand und eine angemessene Zahl von Repräsentanten zu wählen. Die Zahl der zu wählenden Vorsteher und Repräsentanten richtete sich nach der Größe der Gemeinde. Gleichzeitig mussten für beide Organe Vertreter gewählt werden. Wahlen und gewählt werden durften alle männlichen, volljährigen, unbescholtenen Gemeindemitglieder, die sich selbständig ernähren konnten. Alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder wählten die Repräsentanten und diese dann den Vorstand. Repräsentanten und Vorsteher, ebenso ihre Vertreter, wurden für 6 Jahre gewählt, wobei alle drei Jahre die Hälfte ausschied und neu gewählt werden musste. Die Wahl wurde durch einen Vertreter der Regierung geleitet.

In Erwitte erfolgte 1854 die Wahl der ersten Repräsentanten-Versammlung und des ersten Vorstandes. Die Repräsentanten-Versammlung bestand zunächst aus 9 Personen. Dazu kamen 3 Stellvertreter. Später sank die Zahl ihrer Mitglieder, da die Größe der Gemeinde abnahm.

Die Repräsentanten-Versammlung hatte die Aufgabe, die Synagogengemeinde ohne Rücksprache mit der ganzen Gemeinde zu vertreten und für diese bindende Beschlüsse zu fassen. Außerdem musste sie die Arbeit des Vorstandes kontrollieren.

Der Vorstand der Synagogengemeinde Erwitte bestand anfangs aus 3 Vorstehern und 2 Stellvertretern. Vom Jahre 1891 an wurde nur noch 1 Stellvertreter gewählt. Der Vorstand war das Verbindungsorgan zwischen den Gemeindemitgliedern und den Behörden. Außerdem musste er die Gemeinde gegenüber Personen, die nicht zur Gemeinde gehörten, in allen Rechtsgeschäften vertreten und alle die Verwaltung der Synagogengemeinde betreffenden Dinge veranlassen und durchführen.

Während die Namen der Repräsentanten nur aus wenigen Jahren erhalten geblieben sind, sind die der Vorsteher von 1870 an fast vollständig vorhanden. Auf eine Auflistung der Repräsentanten wurde deshalb verzichtet.

Nach 1900 erfolgte die Wahl nicht mehr in dem vorgesehenen 3-Jahres-Rhythmus. Wie aus den Akten hervorgeht, musste die Gemeinde von den Behörden des Öfteren aufgefordert werden, die längst fällige Wahl durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt war die Zahl der Gemeindemitglieder schon so klein geworden, dass der Vorstand und seine Wahl im Wesentlichen nur noch eine Formalität waren. Die Angelegenheiten der Gemeinde konnten in einer so kleinen Gemeinschaft auch ohne besondere Vorsteher geregelt werden, so dass es nicht einzusehen war, warum man die Prozedur der Wahl überhaupt durchführen sollte.

Die letzte Vorstandswahl fand im Jahre 1926 statt. Im Jahre 1932 wurde die fällige Neuwahl nach Rücksprache mit dem 1. Vorsteher Josef Fischel ausgesetzt. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten unterblieb die Wahl vollständig.

2.4. Die Statuten [39]

Auch das Aufstellen von Statuten wurde durch das Gesetz vom 23. Juli 1847 gefordert und geregelt. Jede Synagogengemeinde hatte nach der Wahl der Repräsentanten und des ersten Vorstandes spezielle, auf ihre Gemeinde zugeschnittene Statuten aufzustellen. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um eine nähere Ausführung einzelner Paragraphen aus dem Gesetz von 1847, wobei örtliche Gegebenheiten mit hineingenommen wurden. So enthielten die Statuten der Synagogengemeinde Erwitte unter anderem die Regelung der Arbeit des Vorstandes, die Bestimmungen über die Abgaben der Gemeindemitglieder für den Gemeindeetat, sowie dessen Verwaltung, außerdem Angaben zur Einstellung eines Kultusbeamten und zur Führung und Kontrolle der Privatschule. Der Entwurf der Statuten musste einer Regierungsbehörde, für Erwitte war das der Oberpräsident von Westfalen in Münster, vorgelegt und von dieser genehmigt werden. Erst danach waren sie für alle Gemeindemitglieder rechtlich verbindlich.

Die ersten Statuten der Synagogengemeinde Erwitte wurden am 19.9.1857, drei Jahre nach der ersten Vorstandswahl, vom Oberpräsidenten in Münster genehmigt [40]. Im Vergleich zu den Statuten anderer Gemeinden, zum Beispiel denen von Lippstadt, waren die von Erwitte relativ kurz, was bei der kleinen Gemeinde verständlich ist.

Die Statuten wurden dann im Jahre 1898 einmal geringfügig geändert, in dieser Fassung sind sie noch vorhanden, und blieben bis zum Ende der Gemeinde im Jahre 1942 so bestehen.

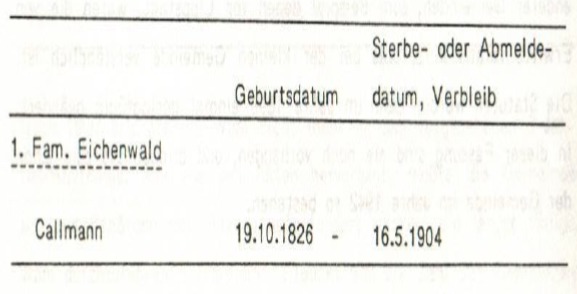

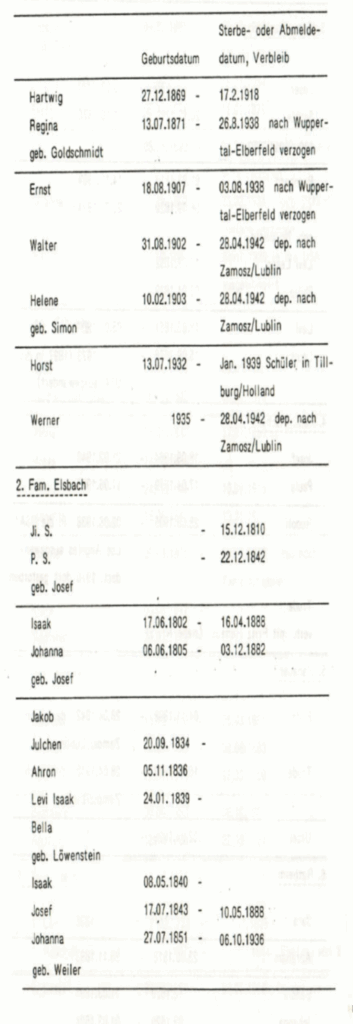

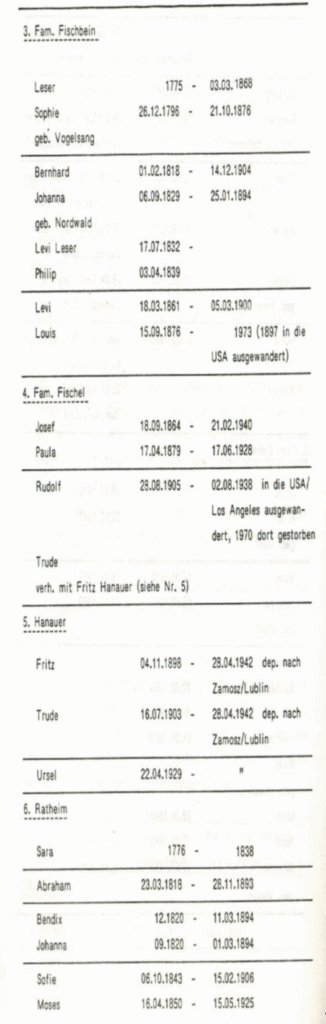

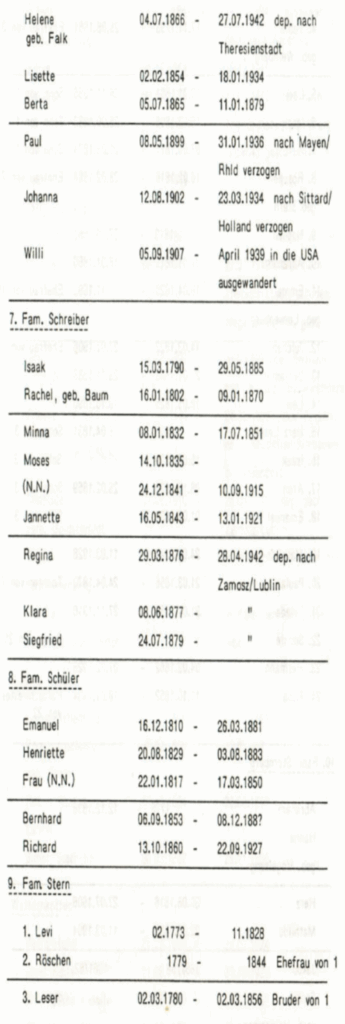

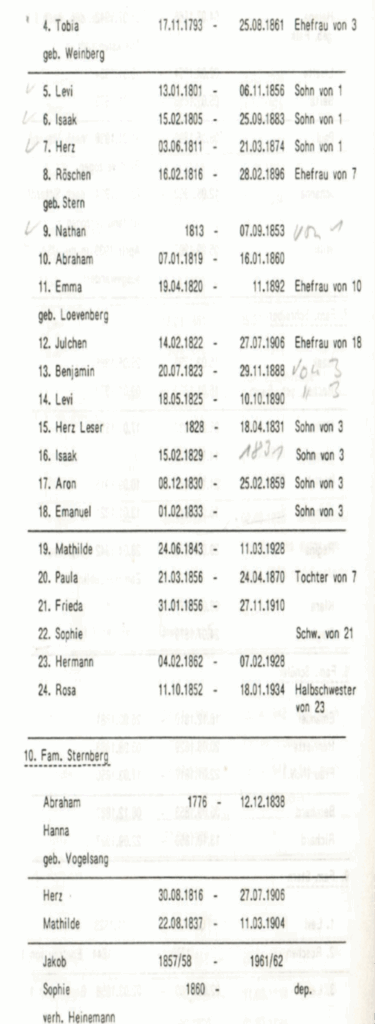

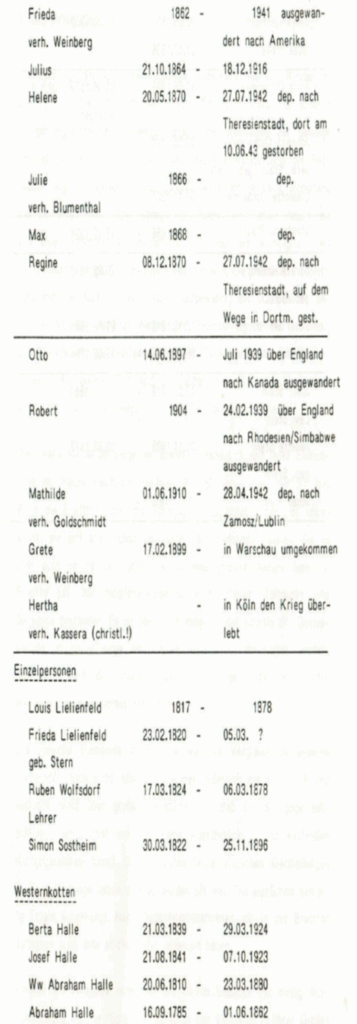

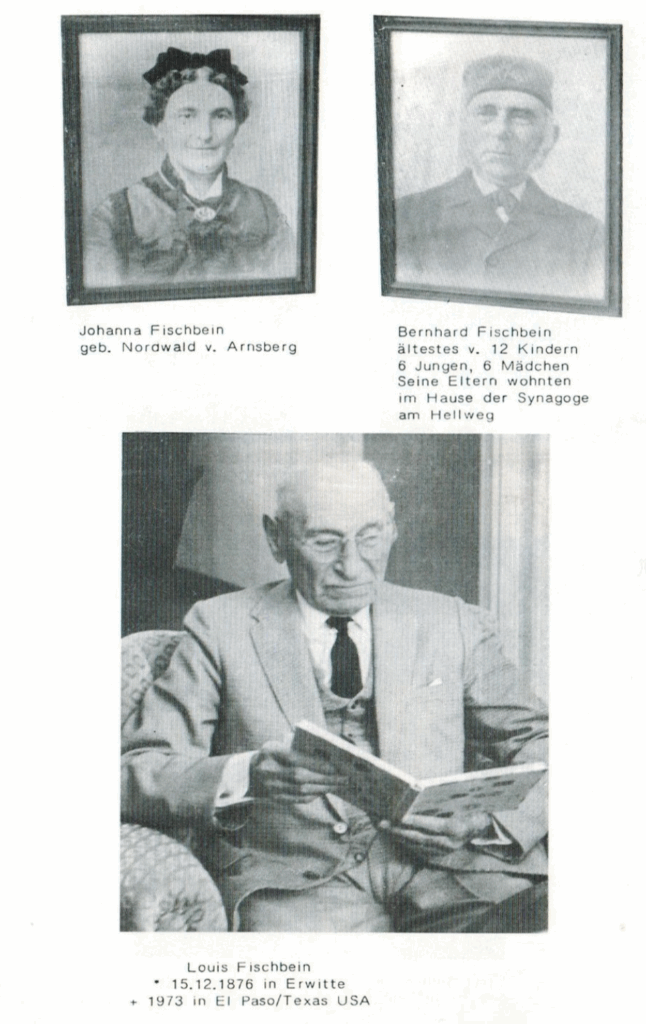

2.5. Die jüdischen Familien

Während man die Größe der jüdischen Gemeinde im Laufe ihres Bestehens anhand der statistischen Zahlen relativ genau nachweisen kann, lässt sich die Anzahl der Familien und ihrer Mitglieder nur noch bedingt feststellen. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind nur wenige Namen überliefert, und es lassen sich kaum verwandtschaftliche Beziehungen aufzeigen. In dieser Zeit hatten die Juden noch keine bürgerlichen Familiennamen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Oft erhielt der Sohn zwar den Namen seines Vaters an seinen Namen angehängt, aber die damals gebräuchlichen jüdischen Namen treten so häufig auf, dass nach so langer Zeit diese Vater-Sohn -Beziehungen fast unmöglich zu beweisen sind.

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhielten die Juden die Auflage, sich bürgerliche Familiennamen zuzulegen, so dass sich für das 19. und 20. Jahrhundert eine Zusammenstellung der Familien in Erwitte durchführen 18B8t. Wichtige Informationen dazu liefern die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof. Hinzu kommen Auskünfte von Mitbürgern, die die Zeit vom Beginn des Jahrhunderts bis zur Deportation 1942 erlebt haben. Einige Namen finden sich in den Familienregistern der Juden aus der Zeit von 1822 bis 1840 in den Akten den Kreisarchivs Soest.

Die vierte Quelle ist eine Liste der Gemeinde Erwitte, die alle zwischen 1933 und 1942 in Erwitte wohnenden Juden mit Geburtsdaten und späterem Verbleib enthalt.

Anhand dieser vier Quellen 138t sich die folgende Familien-Übersicht erstellen, wobei Familien, die keine Toten in Erwitte begraben haben, auch in den anderen drei Quellen nicht genannt werden, und die Kinder von den genannten Familien, die aus Erwitte fortgezogen sind, nicht in die Liste aufgenommen werden konnten.

3. DIE SYNAGOGE

Die Synagoge der Juden hat nicht die Bedeutung wie die Kirche im Christentum. Sie ist nicht Wohnstätte Gottes, Gotteshaus, sondern als gottesdienstlicher Versammlungsraum gewissermaßen der geistige und religiöse Mittelpunkt einer Gemeinde. Die Ausstattung des Bethauses, wie die Synagoge auch genannt wird, ist je nach Wohlstand der Gemeinde mehr oder weniger prachtvoll. Gemeinsam haben sie alle eine bestimmte Grundausstattung, zu der als wichtigster Teil der Thoraschrein gehört. In diesem Schrein wird die Thora, die Schriftrolle mit den fünf Büchern Moses, aufbewahrt, oft durch einen bestickten Vorhang verhängt. Neben dem Thoraschrein ist das Almemor, das Vorlesepult, ein weiterer wichtiger Gegenstand bei den Gottesdiensten.

Auf dieses Pult wird am Sabbat, dem jüdischen Wochenfeiertag, die Thorarolle gelegt, um einen Teil daraus zu verlesen.

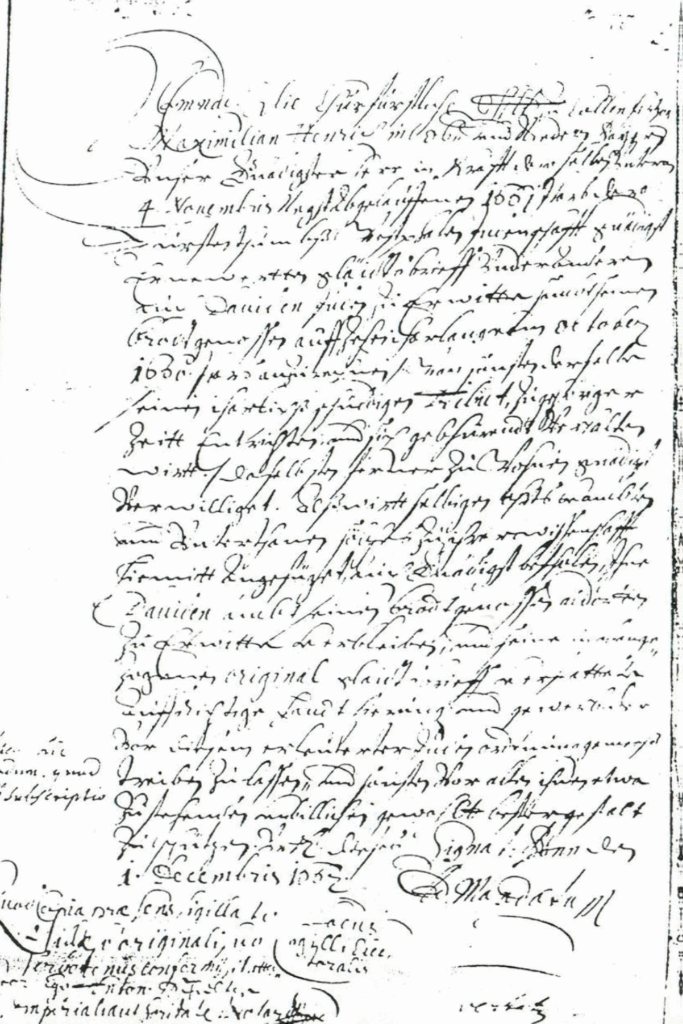

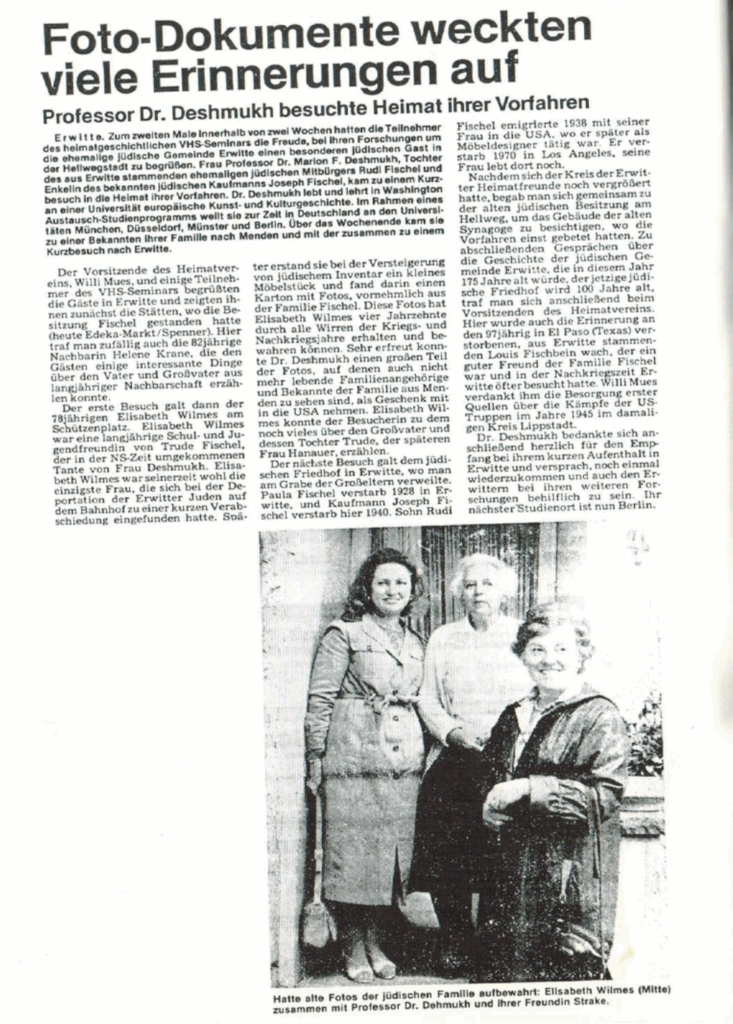

Die relativ kleine Synagoge von Erwitte befand sich seit ihrer Einrichtung im Hause Fischbein, Hellweg Nr. 50, im Anbau zur B1 hin.

Wann die Erwitter Juden die Synagoge eingerichtet haben, ist unbekannt, sie soll aber schon im Jahre 1801 bestanden haben. Da es aber auch im 18. Jahrhundert schon eine größere Anzahl Juden in Erwitte gab, hat möglicherweise schon zu diesem Zeitpunkt eine Synagoge bestanden. Es ist aber auch möglich, dass damals die Gottesdienste im Hause eines der Gemeindemitglieder abgehalten wurden.

Spätestens nach der Gründung der Synagogengemeinde 1806 dürfte die Synagoge eingerichtet worden sein.

Die jüdische Gemeinde in Erwitte war im Vergleich zu anderen Gemeinden noch nicht sehr alt. Sie war außerdem nie sehr groß und verfügte nicht über große Reichtümer, so dass die Synagoge sehr schlicht ausgestattet war und keine Ausschmückung und wertvollen Kultgegenstände besaß. Da die Juden keine bildlichen Darstellungen in ihrer Synagoge haben dürfen, wurden oft mit Thorasprüchen bemalte Tafeln aufgehängt. Nach Augenzeugenberichten soll in der Erwitter Synagoge auch eine solche Tafel gehangen haben.

Obwohl die Synagoge selbst nur ein kleines Gebäude mit wenig Ausschmückung war, verfügte die Gemeinde (im Vergleich zu ihrer Größe) über eine stattliche Anzahl von Thorarollen. Eine Rolle musste jede Gemeinde zur Durchführung von Gottesdiensten besitzen. Die Erwitter Gemeinde besaß in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts 10 Thorarollen.

Zum größten Teil waren diese Rollen von Gemeindemitgliedern zu bestimmten, meist persönlichen Anlässen gestiftet worden. Die Thorarollen bestanden und bestehen auch heute noch aus handgemachtem Pergament und sind handschriftlich mit Tinte und Feder beschrieben.

Deshalb waren sie recht teuer. Wenn eine relativ kleine Gemeinde über eine sehr große Anzahl an Thorarollen verfügte, dann müssen doch einige der Gemeindemitglieder etwas wohlhabender oder sehr gläubig gewesen sein.

Jede Rolle hatte einen mehr oder weniger reich bestickten Mantel, den Thoramantel. Außerdem waren einige Rollen, besonders die Rolle, die jeweils am Sabbat gebraucht wurde, durch Thorakronen und andere Schmuckstücke geschmückt.

Von diesen 10 Rollen ist nur eine erhalten geblieben. Als Robert Sternberg, der jahrelang Vorbeter in der Synagoge gewesen war, im Jahre 1939 nach Rhodesien/Simbabwe auswanderte, erhielt er von der Gemeinde die Thorarolle geschenkt, die sein Großvater, Herz Sternberg, im Jahre 1856 anlässlich seiner Heirat der Synagogengemeinde gestiftet hatte. Diese Rolle wird heute noch von der jüdischen Gemeinde in Gatooma (Simbabwe), der neuen Heimat von Robert Sternberg, in den Gottesdiensten benutzt.

Alle anderen Rollen sind, wie auch die vielen zum Teil sehr alten Bücher und die ganze Einrichtung der Synagoge, während der Reichskristallnacht im November 1938 von den SA- und SS-Trupps zerstört worden. Teile der Thorarollen haben am Morgen nach der Vernichtungstat im Alten Hellweg gelegen. Das Gebäude selbst wurde nicht zerstört.

Nach der Reichskristallnacht wurde darin aber kein Gottesdienst mehr abgehalten. Später hat es der neue Besitzer zu Wohnzwecken umgebaut. An seine ehemalige Funktion erinnerte in und an dem Gebäude bis zum Abbruch im Jahre 1982 nichts mehr.

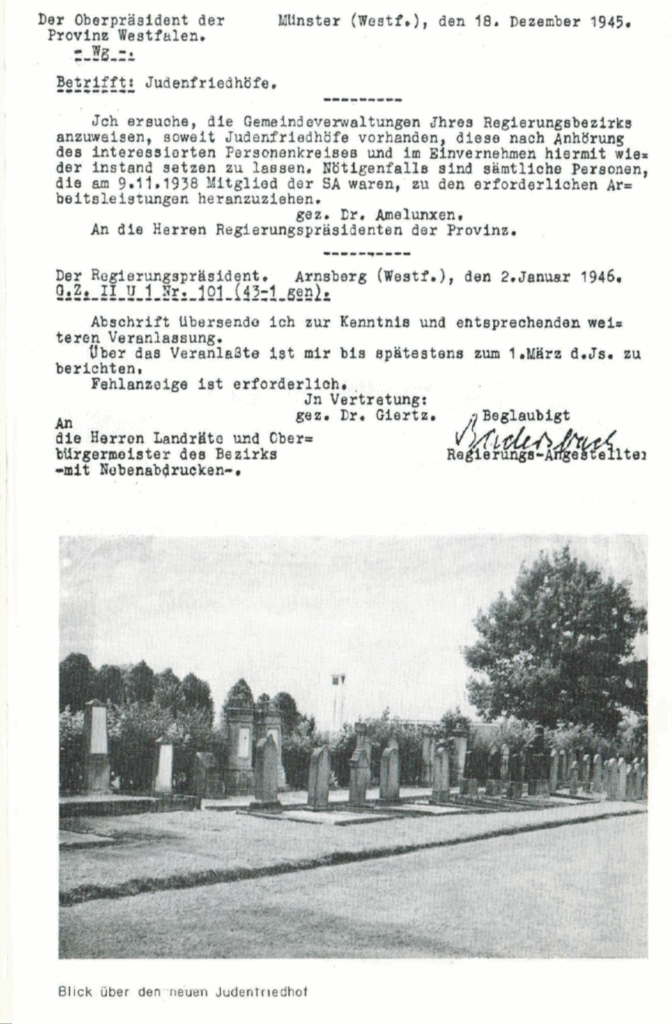

4. DER JÜDISCHE FRIEDHOF

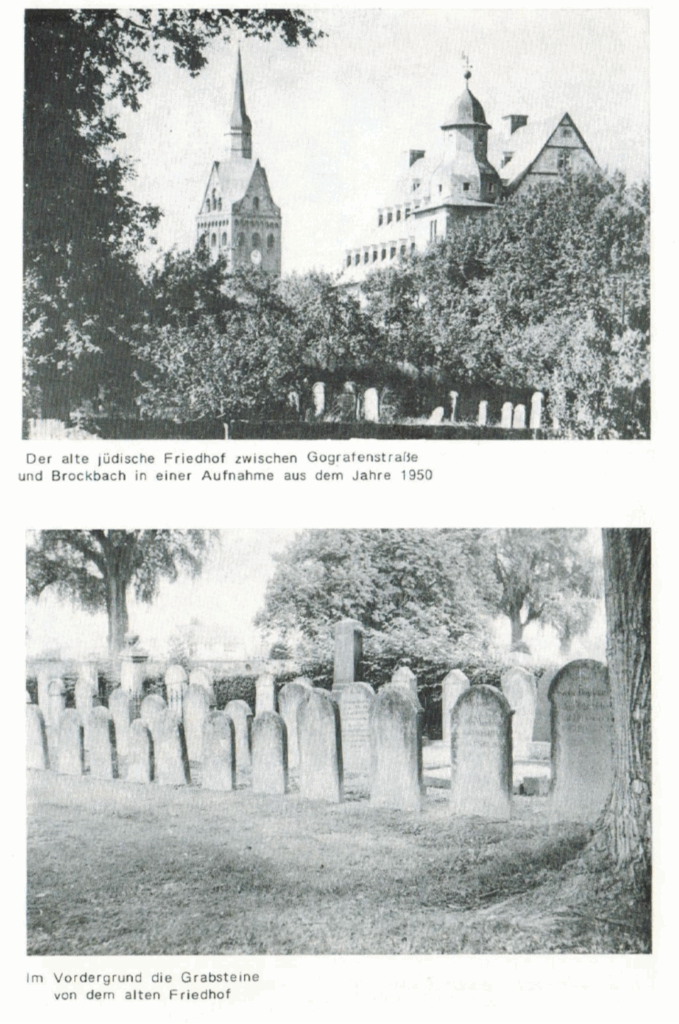

Das einzige heute noch in Erwitte sichtbare Zeugnis der ehemaligen jüdischen Gemeinde ist der jüdische Friedhof an der B1 neben dem Gemeindefriedhof. Dieser Friedhof ist aber nicht der erste in Erwitte.

Schon in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es wahrscheinlich den alten Judenfriedhof in der Nähe des Landsbergschen Schlosses, zwischen dem Brockbach und der Gografenstraße. Den „Grundstein“ für diesen Friedhof legte ein Jude namens Isaak, als er im Jahre 1783 einen Teil des sogenannten Küben vom Grafen von Landsberg erwarb [41]. Ob dieses Grundstück schon für diesen Zweck gekauft oder erst später an die jüdische Gemeinde verkauft oder ihr unentgeltlich überlassen wurde, muss ungeklärt bleiben.

Wann der erste Jude auf diesem Friedhof beerdigt worden ist, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Den ersten gesicherten Beweis für seine Existenz liefert der Urhandriss von 1829. In dieser Karte ist das oben genannte Grundstück als ,,Totenhof, der Judenschaft gehörig“ vermerkt. [42]

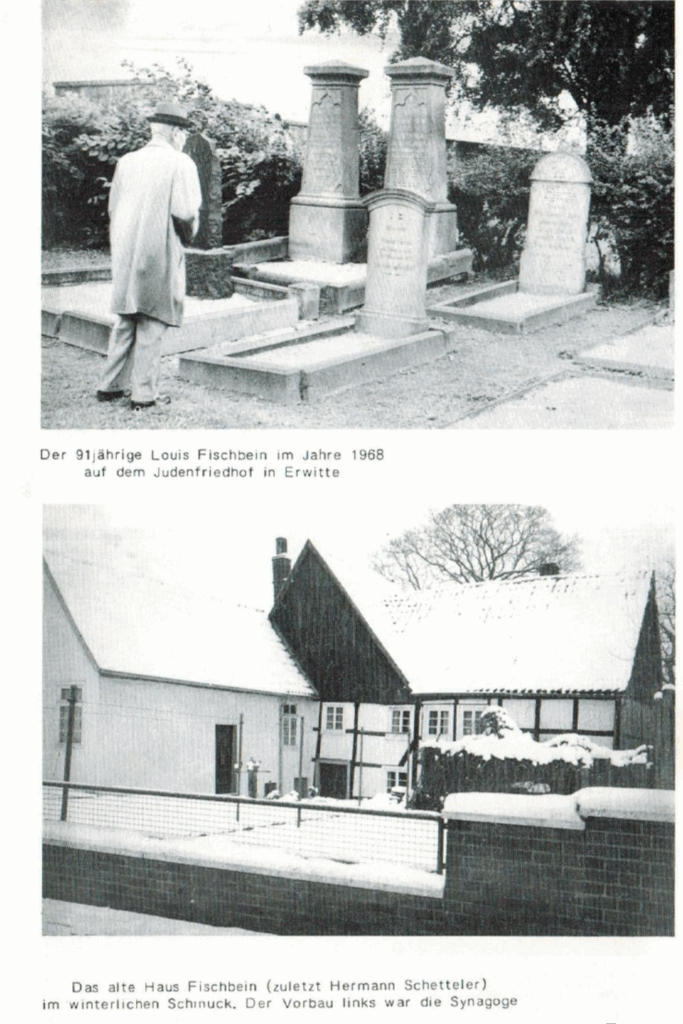

Im Jahre 1958 wurde dieser Friedhof aufgelöst, nachdem er schon fast 80 Jahre nicht mehr benutzt worden war. Die Grabsteine brachte man auf den neuen Friedhof. Ein Teil der Steine soll aber zu diesem Zeitpunkt schon in einem schlechten Zustand gewesen sein, sie konnten daher nicht mehr umgesetzt werden. Auf dem heutigen Friedhof befindet sich kein Grabstein mit einem Sterbedatum aus dem 18. Jahrhundert, so ist es wahrscheinlich, dass die Steine aus dieser Zeit zu den schlecht erhaltenen nicht umgesetzten Steinen gehören. Der erste Jude, dessen Todesdatum sich an Hand des Grabsteins auf dem neuen Friedhof nachweisen lässt, ist Ji. S. Elsbach, der am 15.12.1810 gestorben ist. Einige der Grabsteine tragen allerdings nur hebräische Inschriften, so dass auf einem dieser Grabsteine möglicherweise ein noch früher verstorbener Jude vermerkt ist. Betrachtet man die Gestaltung der Grabsteine vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1940, der letzten Beerdigung, so wird diese Annahme bestärkt. Bei den ältesten Grabsteinen, die sowohl eine hebräische als auch eine deutsche Inschrift tragen, sind meistens nur der Name und die Geburts- und Sterbedaten in deutscher Schrift gehalten, während der hebräische Text sehr umfangreich ist. Im Laufe der Zeit wird der Umfang der hebräischen Texte ständig geringer, und die deutschen Inschriften werden durch weitere Angaben zum Verstorbenen oder durch Sprüche ergänzt. Die jüngsten Grabsteine tragen fast nur noch deutsche Inschriften, teilweise ergänzt durch kurze hebräische Schriftteile. Genauso änderte sich die Form der Grabsteine und passte sich mehr und mehr dem jeweiligen Zeitgeschmack an. Es ist also durchaus möglich, dass die Juden im 18. Jahrhundert keine deutschen, sondern nur hebräische Inschriften für die Grabsteine benutzten.

Im Jahre 1881 wurde auf dem neuen Friedhof der erste Tote beerdigt, Emanuel Schüler, gestorben am 26.03.1881. Bis zur Deportation im Jahre 1942 ist dieser Friedhof dann von den Erwitter und Westernkötter Juden als Begräbnisstätte benutzt worden. Als letzter wurde dort Josef Fischel, gestorben am 21.02.1940, begraben.

Der neue Friedhof war zunächst erheblich größer als der heutige. Die Fläche nördlich des Judenfriedhofs gehörte bis zum Jahre 1938 noch dazu. Sie wurde allerdings nicht als Friedhof genutzt. Im Jahre 1938 begann die katholische Kirchengemeinde mit der Synagogengemeinde über den Tausch dieses Grundstücks gegen ein anderes Grundstück zu verhandeln, um den katholischen Friedhof zu vergrößern. [43]

Die Kirchengemeinde bot für das 20 Ar große Grundstück eine 25 Ar große Fläche, die aber noch nicht im Besitz der Kirchengemeinde war. Am 09.02.1938 wurde in einer Verhandlung, die auf jüdischer Seite von Otto Sternberg und Siegfried Schreiber als 2. und 3. Vorsteher geführt wurde, der Tausch der beiden Grundstücke beschlossen.

Zur Durchführung des Tausches kam es aber nicht. Am 21.03.1938 verhandelten die gleichen Partner erneut und zwar diesmal über einen Verkauf des jüdischen Grundstücks. Die katholische Kirche zahlte nach dieser Verhandlung 1236,60 RM auf das Treuhandkonto der jüdischen Gemeinde bei der Sparkasse ein. Am 30.09.1938 erfolgte die Eintragung ins Grundbuch. Die Änderung des Vertrages vom Tausch zum Verkauf erfolgte wahrscheinlich, weil schon zu diesem Zeitpunkt kein Jude mehr Grund und Boden erwerben konnte. Im Vertrag selbst wird kein Grund angegeben.

Nach dem Kriege musste die Kirchengemeinde das Grundstück aber noch einmal kaufen. Im Rahmen der Wiedergutmachungen mussten alle Grundstücke aus jüdischem Eigentum, die nach 1933 gekauft wurden, von den Käufern noch einmal bezahlt oder zurückgegeben werden. Ein auf ein Sperrkonto eingezahlter Kaufpreis galt danach als nicht gezahlt. Im Fall des Erwitter Friedhofs war die Sachlage nicht ganz klar. Es konnte nicht eindeutig geklärt werden, wo der Kaufpreis geblieben war. Da das Geld erst nach der Reichskristallnacht eingezahlt wurde, musste davon ausgegangen werden, dass die Juden einen so hohen Betrag nicht mehr abheben konnten. Das besagte Grundstück war inzwischen schon als Begräbnisstätte benutzt worden, so dass eine Rückgabe nicht in Betracht kam. Außerdem lebten zu diesem Zeitpunkt keine Juden mehr in Erwitte, die dieses Grundstück hatten nutzen können. In einem Vergleich im Jahre 1952 einigten sich die Jewish Trust Cooperation, die die Ansprüche aller Juden in Deutschland vertrat, und die katholische Kirchengemeinde vor der Wiedergutmachungskammer in Paderborn auf eine Zahlung von 1000,- DM durch die Kirchengemeinde [44]. Am 16. Juni 1953 erfolgte die endgültige Überschreibung im Grundbuch.

Der jüdische Friedhof selbst wurde auf Veranlassung ehemaliger Erwitter Juden von der Stadt Erwitte nach dem Kriege wieder instandgesetzt. Otto Sternberg, Robert Sternberg, Hertha Kassera geb. Sternberg, Rudolf Fischel und Willi Ratheim hatten der katholischen Kirchengemeinde damals vorgeschlagen, dass diese die Pflege des jüdischen Friedhofs übernimmt und ihr dafür das Recht zusichert, den ungenutzten Teil als Begräbnisstätte nutzen zu dürfen.

Zu dieser Regelung ist es aber nicht gekommen. Heute werden alle geschlossenen jüdischen Friedhöfe, so auch der in Erwitte, für 0,75 DM pro m² und Jahr von den jeweiligen Städten und Gemeinden gepflegt.

5. DIE JÜDISCHE SCHULE

Die Geschichte der jüdischen Schule ist nur auf den kurzen Zeitraum von weniger als einem Jahrhundert begrenzt. Diese Schule gab es nur im 19. Jahrhundert. Ihren Höhepunkt hatte sie in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. lhre Geschichte 188t sich im Gegensatz zur allgemeinen Geschichte der jüdischen Gemeinde relativ lückenlos und genau dokumentieren.

Die jüdische Schule, die immer nur eine kleine private Elementarschule gewesen ist, wurde erst im Jahre 1829 eröffnet. Davor hat es aber schon in einzelnen Familien Privatlehrer oder besser gesagt Hauslehrer gegeben. Den ersten Hinweis darauf liefert die schon erwähnte „Übersicht über die Zahl und die Beschäftigung der einzelnen Juden aus dem Jahre 1738″, die von Maria Holthausen angefertigt wurde [45]. Nach dieser Übersicht gehörte zur Familie des Leyser Leiffmann ein Schulmeister. Ob und wie weit dieser Schulmeister auch die Kinder der anderen Familien unterrichtet hat, muss offenbleiben.

Ein weiterer Nachweis eines Privatlehrers stammt erst wieder aus dem Jahre 1825. In der Zwischenzeit hat es aber möglicherweise auch jüdische Lehrer in Erwitte gegeben. In einem Gesuch an die königliche Regierung in Arnsberg bat Meier Wolff Mimitz um die „Concession“ eines Privatlehrers [46]. Er war bei den Brüdern Levi und Leser Stern angestellt und erteilte deren Kindern Unterricht in hebräischer Sprache und Religionslehre. Den übrigen Unterricht erhielten die Kinder, so die Ausführungen des Meier Wolff Mimitz, in der Bürgerschule in Erwitte. Es ist also davon auszugehen, dass die jüdischen Kinder, bevor die jüdische Elementarschule eingerichtet war, in der katholischen Schule unterrichtet wurden.

Im Jahre 1830 (am 8. Dezember) erhielt Abraham Emanuel als erster die „Concession“ zur Eröffnung einer privaten Elementarschule für die jüdischen Kinder in Erwitte. [47]

Dabei handelte es sich zunächst nur um eine einstweilige „Concession”. Sie war verbunden mit der Auflage, sich im Marz des folgenden Jahres beim Seminar in Soest einer Prüfung zu unterziehen und somit die notwendige Qualifikation für das Führen einer solchen Schule zu erlangen. Welche Vorbildung Abraham Emanuel und ebenso seine Nachfolger bis zum Jahre 1849 mitbrachten, |48t sich nicht mehr feststellen. Genauso wenig kann man über die Voraussetzungen etwas sagen, die für die Erteilung der Qualifikation durch das Seminar in Soest ausschlaggebend waren.

Am 15. Juni 1831 erhielt Abraham Emanuel dann die endgültige „Concession“ zur Führung der jüdischen Privatschule. [48]

Er durfte sowohl die israelitische Religion als auch alle sonstigen Gegenstände des elementaren Unterrichts lehren. Die Schule unterstand dem örtlichen Schulinspektor und musste allein von den Gemeindemitgliedern unterhalten werden.

Eröffnet hatte Abraham Emanuel die Schule schon im Jahre 1829, Er war von der Synagogengemeinde mit dieser Aufgabe betraut worden, nachdem die Gemeinde von der Regierung mehrfach dazu aufgefordert worden war, mit einem qualifizierten Lehrer eine jüdische Schule zu eröffnen. [49] Die Anzahl der jüdischen Kinder war zu dieser Zeit wahrscheinlich schon so groß, dass der Unterricht in der örtlichen Schule nicht mehr ratsam erschien. Möglicherweise spielten auch Bemühungen von Seiten der Erwitter Bürger eine Rolle, ihre eigenen Kinder nicht mit jüdischen Kindern zusammen unterrichten zu lassen.

Die Erwitter Judenschule hatte, wie viele der jüdischen Schulen in Westfalen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. In einem Brief vom 13. September 1830, also ein Jahr nach der Eröffnung der Schule, schildert der schon erwähnte Lehrer Abraham Emanuel die Situation in Erwitte. [50]

Danach war für den Unterricht kein eigenes Schulzimmer vorhanden. Außerdem fehlten die notwendigsten Schul- und Unterrichtsutensilien. Wahrscheinlich wurde zu dieser Zeit der Unterricht in der Synagoge abgehalten. In dem Urhandriss von 1829 wird die Synagoge als Judenschule bezeichnet, was darauf schließen lässt, dass das Gebäude am heutigen Hellweg sowohl als Synagoge als auch als Schule benutzt wurde. [51] Diese Nutzung der Synagoge ist nicht ungewöhnlich, da sie nicht, wie die Kirchen bei den Christen, als heilige Stätte angesehen wird. Später war die Schule dann in der alten Post (später Gewerbebank), Hellweg Nr. 3, untergebracht, wobei unklar ist, ab wann sie sich in diesem Gebäude befand.

Neben dem Raum- und Materialproblem hatte der jüdische Lehrer im Jahre 1830 noch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Einstellung vieler Eltern zur Schule muss zum Teil sehr negativ oder aber gleichgültig gewesen sein. So würden die größeren Kinder die Schule fast gar nicht besuchen, weil sie zu Hause mitarbeiten müssten. Die kleinen Kinder würden zwar größtenteils zur Schule geschickt, aber nur, um sie zu Hause los zu werden. Aber auch diese Kinder wären oft ohne Erlaubnis abwesend. Dazu kam, dass der Lehrer, so die Klagen von Abraham Emanuel, Stoff durchnehmen müsse, der nicht zur wissenschaftlichen oder religiösen Bildung gehörte. Dadurch müssten andere Fächer vernachlässigt werden. Außerdem gab es keine festgelegten Schulstunden und dem Lehrer wurden keine Ferien zugestanden.

Abraham Emanuel schreibt in dem Brief weiter, dass die Probleme, trotz Beschwerden zu Beginn seiner Anstellung, auch nach einem Jahr nicht behoben seien. Im Gegenteil seien immer neue Hindernisse hinzugekommen.

Die Reaktion der Behörde auf diese Klagen bestand zunächst darin, dass sie sich für nicht zuständig erklärte, weil es sich um eine private Schule handele. Nach der Erteilung der Concession für das Führen einer jüdischen Schule im Jahre 1830 war die Schule zwar der Aufsicht des örtlichen Schulinspektors unterstellt, diese Aufsicht bezog sich aber hauptsächlich auf die Arbeit des Lehrers.

Ein weiteres Problem der jüdischen Schule allgemein ist in diesem Brief nicht angesprochen worden. Die Lehrer waren oft nur mangelhaft ausgebildet und wurden, vor allem in den kleinen Gemeinden, oft nur sehr schlecht bezahlt. Deshalb wechselten sie sehr oft ihre Stellung, so dass es immer wieder zu Unterbrechungen des Schulbetriebes kam. Die Kinder besuchten dann meistens die örtlichen Volksschulen. Ein kontinuierliches Unterrichten war deshalb oft nicht möglich, und die Kinder mussten sich immer wieder auf neue Lehrer und Schulsituationen einstellen.

Auch in Erwitte lässt sich dieser Missstand feststellen. Eine Auflistung aller Lehrer, die an der jüdischen Schule tätig waren, macht dies sehr deutlich.

Die Lehrer an der jüdischen Schule in Erwitte [52]

- 1829 Abraham Emanuel eröffnet die erste private, jüdische Schule in Erwitte (noch ohne Concession).

- 15.06.1831 Concession zur Führung einer privaten jüdischen Elementarschule in Erwitte für Abraham Emanuel

- 09.08.1832 Moses Solmsohn wird die Concession verweigert. Die Schule ist ohne Lehrer.

- 29.09.1834 Concession für M. Rothschild

- 29.09.1837 Concession für Philipp Eber beantragt, wurde zunächst abgelehnt, Schule ohne concessionierten Lehrer.

- 26.10.1838 Concession für Philipp Eber

- 1849 Concession für Josef Kaufmann – erster Lehrer mit einer Ausbildung im Lehrerseminar

- 1850 Concession für Salomon Sänger

- 1851 Concession für Jacob Isaak Wertheim

- 18.12.1855 Concession für Leffmann Hoppe

- 31.12.1858 Concession für Samuel Kronenberg

- 1860 Eli Leifmannsohn erhält die Genehmigung, den Religionsunterricht der jüdischen Kinder zu übernehmen. Den anderen Unterricht erhalten die Kinder in der katholischen Schule.

- 19.10.1860 Concession für Ruben Wolfsdorf

- 06.03.1878 Ruben Wolfsdorf gestorben. Die Kinder besuchen wieder die katholische Schule.

- 05.03.1880 Schule durch die Regierung in Arnsberg geschlossen, weil die Gemeinde keinen Lehrer einstellt.

- 10.05.1882 Concession für Gustav Eichengrün. Die Schule wird wieder eröffnet.

- 1888 Gustav Eichengrün verlässt Erwitte.

- 1888 Concession für K. Stern

- 21.09.1889 K. Stern verlässt Erwitte.

- 06.12.1889 Selig Nagel beginnt den Unterricht in Erwitte (noch ohne Concession).

- 11.02.1890 Concession für Selig Nagel

- 1891 Schule geschlossen, da keine schulpflichtigen jüdischen Kinder mehr vorhanden waren.

Wie die Auflistung zeigt, wechselten die Lehrer bis zum Jahre 1860 sehr häufig. Oft waren sie nur ein Jahr in Erwitte. Zwischen den Lehrerwechseln gab es des Öfteren Zeiten, in denen an der jüdischen Schule kein Unterricht stattfinden konnte, weil die Gemeinde keinen qualifizierten Lehrer fand.

Während über die Ausbildung der ersten Lehrer nichts oder nur wenig gesagt werden kann, muss man davon ausgehen, dass ab 1849 voll ausgebildete Lehrer an der Judenschule tätig waren. In diesem Jahr weist Josef Kaufmann in dem Gesuch, das er an die Regierung in Arnsberg schrieb, um eine Schul-Concession zu erhalten, auf seine Ausbildung in Münster als Elementarlehrer hin. [53]

Das war ein Schritt zur Aufwertung der jüdischen Schule, wobei auch die Neuregelung des Schulwesens durch das Gesetz über die Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847 zu dieser Aufwertung beigetragen hat.

Ein Blick auf die allgemeine Entwicklung des jüdischen Schulwesens im 19. Jahrhundert zeigt, dass sich dort ein großer Wandel vollzogen hatte. Während zu Beginn des Jahrhunderts die Zustände in den Schulen oft katastrophal waren – Erwitte machte, wie gesehen, keine Ausnahme – hatten die jüdischen Schulen um 1850 einen Standard erreicht, der weit über dem der übrigen Schulen lag. [54] Besonders die von den Juden selbst ausgegangenen Verbesserungen der Lehrerausbildung spielte dabei eine große Rolle. Im Wesentlichen war das das Werk von Professor Haindorf aus Münster, der dort die Marks-Haindorf-Stiftung ins Leben rief, die neben der Ausbildung von jüdischen Handwerkern auch die der Lehrer forcierte und verbesserte.

Hinzu kam ein günstigeres Lehrer-Schüler-Verhältnis in der Judenschule, was oft auf die ziemlich kleinen Judengemeinden zurückzuführen war. Diese positive Entwicklung war vor allem in größeren Orten zu verzeichnen. In den kleinen Orten mit den relativ armen Gemeinden, so wie in der Synagogengemeinde Erwitte, hatten die Lehrer aber auch weiterhin einen schwereren Stand als in den großen Orten.

Ansehen und Bezahlung besserten sich zwar leicht, aber sie standen immer noch verhältnismäßig weit unten in der gesellschaftlichen Rangfolge. Auch konnten die kleinen Gemeinden nicht so große Gehälter zahlen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Lehrer in den kleinen Gemeinden auch weiterhin öfters wechselten und größere Orte vorzogen, oder dass die Gemeinden nur schwer qualifizierte Lehrer bekamen.

In Erwitte setzte im Jahre 1860 mit der Anstellung von Ruben Wolfsdorf ein Wandel ein. Dieser Lehrer war bis zu seinem Tode 1878 18 Jahre als Lehrer in der Gemeinde tätig. In dieser Zeit konnte eine kontinuierliche Ausbildung der Kinder erfolgen. Einen Einblick in die schulische Arbeit während dieser Zeit gibt uns ein noch vorhandener Stundenplan. [55]

Die Unterrichtswoche erstreckte sich danach von Sonntag bis Freitag. Am Samstag, dem Sabbat, war natürlich schulfrei, da der in der jüdischen Religion ein Feiertag ist (vergleichbar dem christlichen Sonntag). Die Kinder hatten, bis auf zwei Tage in der Woche, auch am Nachmittag Unterricht. Gemäß den Anstellungsverträgen musste der Elementarunterricht 26 Wochenstunden umfassen [56]. Der Unterricht in der hebräischen Sprache musste, soweit er verlangt wurde, in zusätzlichen Stunden erteilt werden. Der Stundenplan enthielt neben den 26 Elementarstunden 4 Unterrichtsstunden in hebräischem Lesen, und zwar Lesen von Bibel- und Gebetstexten. Wie lang die einzelnen Unterrichtsstunden waren, geht aus dem Stundenplan nicht hervor, aber man kann davon ausgehen, dass es jeweils Zeitstunden waren.

Der Fächerkanon umfasste neben den Grundfächern Schreiben (deutsch und lateinisch), Rechnen (Kopf- und Tafelrechnen) und Lesen die Fächer Geographie, Gesang, Religion, biblische Geschichte, Aufsatzerziehung und mündlicher Vortrag (Gedichte und Erzählungen). Der Unterricht in der jüdischen Religion zählte, wie in katholischen Schulen, selbstverständlich zu den Elementarfächern. Wie aus den Revisionsprotokollen der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts [19. Jahrhundert] hervorgeht, gehörten auch die Naturwissenschaften zu den Unterrichtsfächern.

Die regelmäßigen Revisionen durch den Kreisschulinspektor, die von 1876 an durchgeführt wurden, zeigen, dass sich die Schule in Erwitte in den letzten Jahrzehnten ihres Bestehens, wenn ein Lehrer vorhanden war, in gutem Zustand befand und die Kinder eine gute Ausbildung erhielten. Im Jahre 1876 beantragte der Kreisschulinspektor Stein sogar eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die Regierung in Arnsberg für Ruben Wolfsdorf, weil er sehr gute Arbeit leistete und mit viel Eifer seinen Dienst versah [57]. Da Wolfsdorf Privatlehrer war, wurde dieser Antrag negativ beschieden.

Nach dem Tode von Ruben Wolfsdorf fiel es der Gemeinde immer schwerer, die Schule zu erhalten. Der Grund war das zunehmende Schrumpfen der Mitgliederzahlen der jüdischen Gemeinde in Erwitte. Dadurch sank natürlich auch die Zahl der Schulkinder, wie eine, wenn auch nicht vollständige, Zusammenstellung der Schülerzahlen zeigt.

Anzahl der Kinder in der jüdischen Schule Erwitte

- 1830 8 -9

- 1857 23 – 25

- 1875 15

- 1876 15, davon 5 Jungen und 10 Mädchen

- 1877 12, davon 5 Jungen und 7 Mädchen

- 1879 6

- 1882 6, davon 3 Jungen und 3 Mädchen

- Jan. 1884 8, davon 3 Jungen und 5 Mädchen

- Aug. 1884 7, davon 3 Jungen und 4 Mädchen

- 1886 8, davon 4 Jungen und 4 Mädchen

- 1888 7

- 1889 5

- 1890 2

- 1891 3

Der Rückgang der Schülerzahlen ist aber nicht nur auf die allgemeine Schrumpfung der Gemeinde zurückzuführen. Hinzu kommt, dass viele Juden inzwischen ihre Kinder, vor allem die Jungen, auf weiterführende Schulen in Lippstadt oder in anderen Städten schickten.

Da es der immer kleiner werdenden Gemeinde immer schwerer fiel, das Gehalt für den Lehrer und die Kosten für den Unterricht der Schule aufzubringen, bzw. es schwer war, einen qualifizierten Lehrer zu finden, der für ein recht geringes Gehalt bereit war, die Lehrerstelle in Erwitte anzutreten, kam es im Jahre 1880 zur Schließung der Schule. [58]

Die finanziellen Schwierigkeiten der Synagogengemeinde im Hinblick auf die Weiterführung der eigenen Schule wurde in dieser Zeit dadurch noch verstärkt, dass die jüdische Schule eine Privatschule und die Gemeinde deshalb verpflichtet war, auch für die katholische Schule einen Beitrag zu zahlen. Im Jahre 1875 betrugen die Kosten für die eigene Schule 750 Mark im Jahr. Die gleiche Summe hatte die Gemeinde als Kostenbeitrag für die katholische Schule zu entrichten. [59]

Bereits im Jahre 1857 hatte die Synagogengemeinde bei der Regierung in Arnsberg den Antrag auf Befreiung von den Zahlungen für die katholische Schule gestellt [60]. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt, da es sich um eine private Schule handelte. Erst wenn die jüdische Schule zur öffentlichen Schule erklärt und damit von der politischen Gemeinde getragen würde, könnten die Zahlungen für die katholische Schule entfallen. Ein Antrag, die jüdische Schule zur öffentlichen Schule zu erklären, wurde ebenfalls abgelehnt. Als Begründung wurde angeführt, dass der Unterricht durch den in den zurückliegenden Jahren häufigen Lehrerwechsel höchst mangelhaft und unvollständig war. [61]

Im Jahre 1875 wurde erneut ein Antrag auf Befreiung vom Schulgeld für die katholische Schule gestellt, der aber auch abschlägig beschieden wurde. Erst im Jahre 1879, als sich die Gemeinde nach dem Tode von Ruben Wolfsdorf finanziell nicht in der Lage sah, einen eigenen Lehrer und den Beitrag zur katholischen Schule zu bezahlen, erklärte sich die politische Gemeinde dazu bereit, auf diesen Beitrag zu verzichten, wenn die Synagogengemeinde wieder einen eigenen Lehrer einstellen und selbst bezahlen würde.

Nachdem die Schule dann 1882 mit Gustav Eichengrün wieder eröffnet worden war und von ihm bis 1888 geführt wurde, musste sie im Jahre 1891 endgültig geschlossen werden [62]. Zuletzt, mit Selig Nagel als Lehrer, besuchten nur noch 3 Kinder die Schule. Da diese Kinder am Ende des Schuljahres 90/91 entweder aus der Schule entlassen wurden oder nach Lippstadt zu weiterführenden Schulen gingen und keine schulpflichtigen jüdischen Kinder mehr vorhanden waren, wurde die Schule zum Ende dieses Schuljahres vom Kreisschulinspektor geschlossen. Der Lehrer Selig trat danach eine Stelle in Oelde an.

Nach 1891 hat es in Erwitte keine jüdische Schule mehr gegeben. Die jüdischen Kinder besuchten zum größten Teil die katholische Schule am Ort. Im Schuljahr 1916/17 sind z.B. 2 jüdische Kinder in einer Schulstatistik aufgeführt. [63] Eine Ausnahme bildeten die Kinder der Familie Sternberg. Im Jahre 1910 engagierte Julius Sternberg die jüdische Hauslehrerin Else Mergentheimer für die Unterrichtung der Kinder Hertha, Grete und Robert. Bis 1920 blieb sie bei den Sternbergs, wobei sie nur den Unterricht der unteren Klassen bis zur Quarta erteilte. Danach besuchten die Kinder weiterführende Schulen in Lippstadt und Wuppertal-Elberfeld.

Neben der Unterrichtung der Sternbergkinder in allen Elementarfächern, erteilte sie auch für die anderen Kinder der Gemeinde Religionsunterricht. Da diese Kinder die katholische Volksschule oder andere nicht jüdische Schulen besuchten, konnten sie dort nicht in der jüdischen Religionslehre unterwiesen werden. So erhielten die Kinder von Fischels, Eichenwalds und Ratheims und sogar einige Anröchter Kinder bei Frau Mergentheimer Religionsunterricht.

Die jüdischen Lehrer wurden aber nicht nur als Elementarlehrer eingestellt. Ein Anstellungsvertrag aus dem Jahre 1880, geschlossen zwischen der Synagogengemeinde Erwitte und Mathias Eckstein, sah drei Aufgaben vor: 1. Religionslehrer, 2. Elementarlehrer und 3. Cantor [64]. Er hatte also neben den beiden schulischen Aufgaben auch die Verpflichtung, bei den Gottesdiensten vorzubeten und vorzusingen und der Gemeinde bei sonstigen Kultusangelegenheiten zur Verfügung zu stehen. Das Gehalt, in diesem Fall hätte es 900 Mark pro Jahr betragen, wurde auch diesen drei Aufgaben gemäß aufgeteilt. (Mathias Eckstein hat aus nicht bekannten Gründen die Lehrerstelle nicht angetreten, der Vertrag wurde gelöst.)

6. DAS LEBEN IN DER JÜDISCHEN GEMEINDE

6.1. Der Alltag der Juden

Der strenggläubige Jude richtet sein ganzes Leben nach der Thora, der Sammlung von Ver- und Geboten, und nach deren Auslegung, die im Talmud zusammengefasst sind, aus. Sowohl der Tagesablauf als auch der Ablauf eines Jahres und die einzelnen Abschnitte eines Menschenlebens werden von diesen beiden Schriften entscheidend beeinflusst bzw. bestimmt. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass zu Beginn dieses Jahrhunderts viele Juden die Anwendung der Gebote und Vorschriften etwas gelockert gehandhabt haben, so gab es immer noch viele Dinge im Leben, die von der Religion auch weiterhin bestimmt wurden. Ein ähnlich differenziertes Verhältnis dürfte man auch heute noch finden, d.h. vom strenggläubig orthodoxen bis zum kaum noch religiösen Juden erstreckt sich die Bandbreite des Verhältnisses zur Religion. Obwohl die Darstellung des religiösen Brauchtums und der Fest- und Feiertage nicht direkt mit der Geschichte der Juden in Erwitte zu tun hat, soll sie hier eingeschoben werden. Sie soll dazu dienen, den Lebenshintergrund der Juden, auch der in Erwitte, aufzuzeigen und so zu einem besseren Verständnis zu gelangen, zumal für viele, auch für viele ehemalige Mitbürger der Juden in Erwitte, die jüdische Religion unbekannt ist. Aber vieles in der jüdischen Geschichte, auch in der Geschichte der Erwitter Juden, wird deutlicher, wenn man zumindest einen kleinen Einblick in die jüdische Religion und ihren Einfluss auf das Leben der Juden erhält.

Betrat man früher ein jüdisches Haus, bei gläubigen Juden gilt das auch heute noch, so bemerkt der aufmerksame Besucher die ersten Hinweise auf den Glauben des Bewohners. An jeder Tür des Hauses, genauer an dem rechten Türpfosten, befand sich die Mesusa, ein schlichtes Holzgehäuse mit einer Pergamentrolle. Auf dem Papierstreifen war ein Teil eines Gebetes aufgeschrieben und sollte darauf hinweisen, dass jedes jüdische Haus dem Schutze Gottes anvertraut ist. Da diese Mesusa auch an der Außentür angebracht wurde, hat es oft fremden und verfolgten Juden als sicherer Beweis gedient, das Haus eines Glaubensbruders gefunden zu haben.

Neben den täglichen Gebeten, Morgen-, Nachmittags- und Abendgebeten, die, wenn möglich, in einer Synagoge abgehalten wurden, aber auch zu Hause verrichtet werden konnten, sind es vor allem die Speisevorschriften, die einen jüdischen Haushalt bestimmten.

Die zentrale Speisevorschrift ist das Verbot, Schweinefleisch zu essen. Aber auch von den Tieren, deren Verzehr erlaubt ist, darf nicht alles gegessen werden. Der Verzehr von Blut und Gerichten, die Blut enthalten, ist verboten, da das Blut als der Sitz der Seele angesehen wird. Um zu vermeiden, dass dennoch mit dem Fleisch zusammen Blut gegessen wird, missen die Tiere koscher geschlachtet werden. Die Tiere, die keinerlei Gebrechen haben dürfen, missen so geschlachtet werden, dass alles Blut ablaufen kann. Das Fleisch muss nachher gewässert und gesalzen werden, um so alle Blutreste zu entfernen. Verboten ist außerdem der Verzehr der sogenannten Spannader, einem Muskelstrang im Hüftbereich. Dieses Verbot geht auf den biblischen Kampf des Erzvaters Jakob mit dem Erzengel Gottes zurück. Bei diesem Kampf wurde dem Erzvater vom Engel die Hüfte verrenkt. Deshalb das Verbot, Fleisch aus der Hüfte zu verzehren. Da es oft schwierig ist, diesen Muskelstrang herauszutrennen, vermeiden strenggläubige Juden den Verzehr von Keulen überhaupt.

Eine weitere wichtige Speisevorschrift ist die strikte Trennung von Milch- und Fleischprodukten. Die Vorschrift leitet sich von einem Gebot der Thora ab. Dort heißt es: „Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen.“ Ausgehend von diesem Gebot ist es verboten, Fleischiges und Milchiges zusammen zu kochen und auch zusammen zu essen. Das hat zur Folge, dass die jüdische Küche in zwei Bereiche getrennt ist. Sowohl der Platz zur Zubereitung der Speisen als auch das zur Zubereitung benötigte Geschirr ist doppelt vorhanden und wird streng voneinander getrennt. Selbst das Waschen des Koch- und Essgeschirrs geschieht in getrennten Waschbecken. Sollte einmal eine Verwechselung stattgefunden haben, dann muss dieses unreine Geschirr, wenn es überhaupt möglich ist, nach festgelegten Regeln gereinigt werden.

Alle Speisen, die aus Getreide, Gemüse oder Obst bestehen oder hergestellt sind, sind weder fleischig noch milchig und können deshalb sowohl mit Fleischigem oder Milchigem zusammen gegessen werden.

Zu dieser dritten Kategorie gehören auch Pflanzenfette, Wasser, Bier, Wein, Gewürze und sogar Fische.