Von Franz Predeek[1]. Erstabdruck: Der Patriot vom 24.12.1960

Unendlich dehnt sie sich,

die weiße Fläche,

bis auf den letzten Hauch

von Leben leer

Die muntern Pulse stocken längst,

die Bäche,

es regt sich selbst der kalte Wind

nicht mehr (Hebbel).

Tief verschneit liegt heuer die Welt. Starr halten die kalten Äste ihre schneeige Last in den frostklirrenden Dezembermorgen. Wie gläserne Eispanzer presste der Sturm der Vortage den wirbelnden Schnee an die Stämme standfester Bäume. Fahlgraublaue Wolkenschleier bilden eine verschwommene Decke zwischen der frierenden Erde und dem lichten Reiche der- Sonne, die nur hie und da durch einen schmalen Spalt glühende Pfeile zur Mutter Erde sendet.

Uber eisverkrustete Pfade sucht sich der Wanderer sein Ziel: den stolzen Hof zur Osten. Wo mag er liegen? Die diesige Ferne verhüllt Gebüsch und Gehöft. Zur Rechten sickern nunmehr die massigen Umrisse des romanischen Kirchturmes von Bökenförde durch das lastende Geschleier, während zur Linken die barocke Haube des Kirchturmes von Eikeloh aus der ostwärts streichenden Nebelschicht hervorragt. Nur erahnen lassen sich die breitgelagerten Dachfirste des uralten Hellwegdorfes. Schemen gleich jagen, wie in einer Vision, die Fahrzeuge über die alte Heeresstraße.

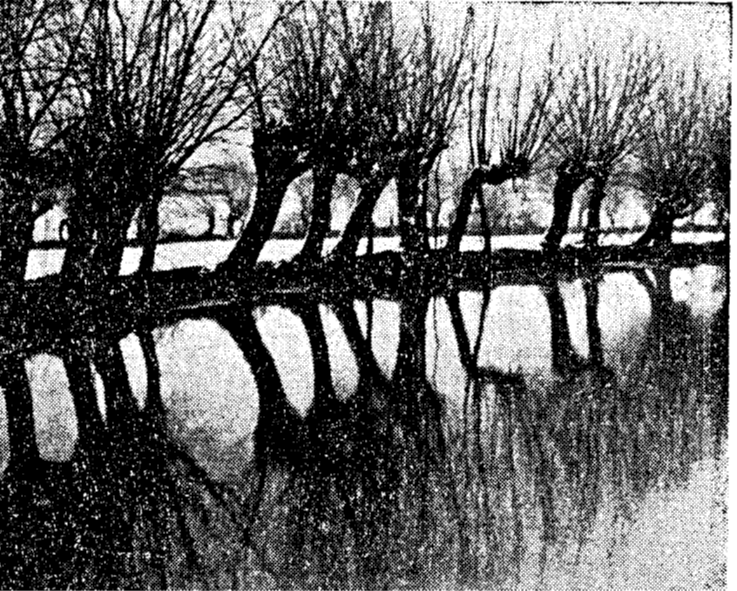

Wo der Wanderer, von Osten kommend, die Landstraße Bökenförde—Eikeloh betritt, netzt auf der Westseite die heuer hurtig fließende Gieseler den Damm der Straße. Die zahlreichen, halb verwitterten, aber noch immer flammende Gertenbündel ausstrahlenden Kopfweiden stehen im grünlich rinnenden Gewässer. Aber auch die bei dem Dorfe Bökenförde endende Pöppelsche, diese urgeschichtlich höchst bemerkenswerte Erosions-Rinne, in den Tagen der Stürme und Wolkenbrüche weit über ihre Ufer getreten, führt noch einen lehmgelben sich dahinwälzenden Strom.

Über die Gieseler-Brücken zieht sich der leicht gekurvte Fahrweg dahin, der zum Gut führt.

Auf einem von jungen Bäumen begleiteten Feldwege nähert sich der Wanderer dem Hofe zu Osten.

Bogenbrücke

Eine leicht geschwungene steinerne Bogenbrücke lässt den Spähenden die junge stürmische Gieseler überspringen. Das sich nun in seiner ganzen Wucht und Größe erhebende, aus Rüthener Sandstein errichtete Herrenhaus zeigt an seinem, im Stile der Renaissance gehaltenen Südgiebel in großen schmiedeeisernen Lettern die Jahreszahl 1619. Eine zierliche, architektonisch betonte Bekrönung aus Muscheln und Kugeln weist sich als beliebten Zierrat der Renaissance aus. Zurzeit benutzen das kunstvolle Schmuckstück Dutzende von Tauben als Hochsitz. Der Dachfirst des in süd-nördlicher Richtung gestellten Herrensitzes misst genau 35 Meter. Außer der erwähnten Giebelkrönung zeigt das Gebäude keinerlei weiteren Zierrat. Dies darf jedoch den Besucher nicht verwundern, denn das massige Gebäude diente in erster Linie als Wassermühle rein wirtschaftlichen Zwecken.

Die stürmische Kraft der unweit entspringenden Gieseler voll auszunutzen, war ehedem an der Ostseite des Gebäudes ein oberschlägiges hölzernes Mühlenrad tätig, das später durch Turbinenräder ersetzt wurde. Der Erhöhung der Triebkraft des Wassers diente der vor der Mühle angelegte, von Kopfweiden umsäumte größere Weiher.

Am Stauweiher. Uber die Wasserfläche hinweg, in der sich gerade weitspielende Kreise abzeichnen, erblickt man das stattliche Mühlenhaus.

Quelle der Gieseler

Unter der liebenswürdigen und aufschlussreichen Führung des Herrn Marx lernt der wissbegierige Wanderer ein wahres Stück unversehrter Ur-Natur kennen, das niemand in der Nähe der großen Fernstraße des Hellwegs hier vermutet. Etwa hundert Meter südlich der Gebäulichkeiten des Gutshofes entspringt als Auftriebsquell die Gieseler die sich nach einem Laufe von rund fünfzehn Kilometer westlich von Hellinghausen in die größere Lippe ergießt. Der fast kreisrunde, lehmfarbene Wassertümpel, dessen Durchmesser ungefähr 20 Meter beträgt, ist übersät von Hunderten von aufsteigenden Bläschen, die jedoch sehr schnell dem nun beginnenden Laufe der Gieseler folgen. Ein urwaldartiges Dickicht von haushohen Weiden und stark überhängendes Ufergebüsch, willkommener Unterschlupf für ungezählte Wasservögel, verleihen der Quell-Landschaft der Gieseler das Gepräge entlegener und verwunschener Wildnis. Es erscheint in diesem Zusammenhang lehrreich, hier einige andere bemerkenswerte Auftriebsquellen Mitteldeutschlands zum Vergleich heranzuziehen. So stößt man auf der Wanderung von Duderstadt im Eichsfeld nach Herzberg auf den berühmten Rhume-Sprung, dem etwa fünfundzwanzig Meter breiten, gleichfalls mit dichtem Buschwerk umsäumten Quellbecken der Rhume [Die Rhume ist ein etwa 48 km langer rechter Nebenfluss der Leine im südlichen Niedersachsen], nächst dem Quellbecken der Aach im Badischen Hegau (Aach = Aa, Aqua) die stärkste Quelle in Deutschland. Dass sich in der Nähe der Gieseler-Quelle die Wasserwerke befinden, die Lippstadt mit Trinkwasser versorgen, sei nur nebenbei erwähnt.

Im Dschungelgebiete des dem Hofe zur Osten benachbarten Bauernwaldes beobachtet man eine Tierwelt, besonders Wasservögel, wie man sie in der dumpfen Lärm-Zone des Hellwegs kaum vermutet. Fasanen tummeln sich im Niederholz. Aufgeschreckte Wildenten steuern in mehreren Schüben der nahen Pöppelsche zu, während ein stattlicher Fischreiher hoch stelzig in der Lichtung einer Wallhecke darauf zu warten scheint, dass der unangenehme Besuch sich verzieht und ihm die Fanggebiete der Gieseler freigibt, auf der sich gerade die weißen Enten des Hofes zur Osten in Kiellinie unter dem dichten Überhang von Brombeer- und Geißblattgerank stromabwärts treiben lassen und flinke Wasserhühnchen nach Beute tauchen.

Blick auf die zum Hof zur Osten gehörenden Wirtschaftsgebäude.

Auf dem Grundstein des Wirtschaftsgebäudes ist zu lesen: Kaspar Marx, Elisabeth Marx, geb. Schrop, 1925 [Aufnahme: W. Marcus 01.10.2025]

In Jahrhunderte alten Lehnsbriefen wird bereits der Hof zur Osten genannt, von dem die Aufnahme hier den hohen Südgiebel zeigt, der sich über dem tief verschneiten Südfeld erhebt.

Es ist noch immer der berechtigte Stolz jedes Gutsbesitzers gewesen, seinen Besuch vor dem Entstöpseln der Wärme spendenden Kognakflasche durch die ausgedehnten und sorgsam gepflegten Stallungen zu führen, allwo nun das liebe Vieh, warm gebettet, die Wiederkehr des Frühlings erwartet. Doch damit hat es wohl noch geraume Zeit.

35 Meter weit könnte, wenn’s ihn danach gelüsten würde, ein „Dachhase“ über diesen langgestreckten First laufen.

Kornmühle

Auch die Einrichtungen der Kornmühle, urewige Geräte der Menschheit, die zwar zurzeit außer Betrieb sind, aber jederzeit wieder angekurbelt werden können, werden dem Wanderer von fachkundiger Seite gezeigt und erklärt. Während bislang der freundliche Bruder des Herrn Marx, gewissermaßen als „Minister des Auswärtigen“ dem Wanderer die zum Hofe gehörende Umwelt zeigte, über nimmt es nunmehr Herr Ludwig Marx als „Minister des Inneren“ den Besuch mit der Geschichte des stolzen Hofes bekannt zu machen.

Auf Pergament

Der Hof zur Osten, Mahlmühle an der Gieseler, soll ehedem zu einem von Karl dem Großen in Bökenförde errichteten Königshofe gehört haben, der von Kaiser Heinrich II. (1002—1024) an das von Karl gegründete Bistum Paderborn übergeben wurde. Alte Original-Pergament-Urkunden mit wohlgesetzten lateinischen und gotischen Schriftzügen, die sich im Besitz der Familie Marx befinden, sind noch heute wertvolle Hinweise auf die wechselreiche Geschichte des Hofes. In einem Lehnsbrief aus dem Jahre 1309 wird erstmalig die Mühle erwähnt. In der Urkunde heißt es wörtlich:

„Ich, Ludolf Domherr zu Paderborn, zeige allen, die diesen Brief sehen und hören, an, dass Conrad, der Müller in Bökenförde, mit Übereinstimmung der Seinigen, die Mühle in Bökenförde mit allem, was dazu gehört, für eine gewisse Summe Bargeld, die gezahlt ist, an Johannes Sculteto de Osthem verkauft hat. Ich als Lehnsherr übertrage die Mühle dem Johannes. Als Beweis der Belehnung habe ich mein Siegel unter dieses Schriftstück setzen lassen. Zeugen sind: der Herr Pastor aus Bökenförde, Andreas, genannt der Clusener, Everhardus Bolcke der Jüngere und Heinrich, sein Bruder Regenardus aus Koten, Hermann, genannt Gudermann, Theodor genannt Lasenkote und andere. Datum, nach Weißen Sonntag im Jahre 1309.“

Ein weiterer, deutsch geschriebener Lehnsbrief aus dem Jahre 1410 hat in der neuhochdeutschen Wiedergabe folgenden Wortlaut:

„Ich, Heinrich Westfal, Domherr zu Paderborn, und Herr der Obedienzen zu Bökenförde, bekenne vor allen Leuten, die diesen oder hören lesen, dass ich mit der Mühle, gelegen zu Bökenförde, Dietrich Bussel, seine Gemahlin, und ihre Erben belehne. Sie schulden mir und meinen Nachkommen eine Mark Pfennige, wie sie an der Lippe gegeben werden. Die Pächter mögen die Mühle wahren, wie es ein rechter Lehnsherr zu tun pflegt. Zum Zeugen habe ich mein Siegel an diesen Brief hängen lassen. Anno Dei millesimo quadringentesimodecimo in Die Beati Martini epi.“

Weitere Lehnsbriefe stammen aus den Jahren 1422 und 1494. Hof und Mühle erlebten dann in der Folgezeit die Soester Fehde (1444 bis 1447), dann die Reformationswirren, Pest und Dreißigjährigen Krieg, welche Ereignisse sie verhältnismäßig gut überstanden. Im Jahre 1748 „konzessionierte“ die Gemeinde Westernkotten den Grafen von Kaunitz-Rittberg, auf ihrem Gebiet eine Mahlmühle errichten zu dürfen. 1767 ist laut Pachtvertrag der Graf von Kaunitz-Rittberg im Besitz der Mühle zum Hof zur Osten sowie der Mühle zu Westernkotten.

1817 Besitzwechsel

Die Verwaltung beider Mühlen übernahm ein gewisser Franz Conrad Schnitger aus Bissendorf bei Osnabrück. Das Geschlecht der Schnitger hat über hundert Jahre die Mühle auf dem Hofe zur Osten innegehabt. Noch mehrere Neuverpachtungen erlebte die alte Mühle, bis im Jahre 1817 der Fürst Aloys zu Kaunitz-Rietberg seine im Herzogtum Westfalen liegenden Güter verkaufte. Der Hof zur Osten kam an den Baron Friedrich Leopold von Fürstenberg.

In Ergänzung obiger Daten, die der von Herrn Ludwig Marx dem Unterzeichneten zur Verfügung gestellten Jubiläumsschrift anlässlich der Hundertjahrfeier des Schützenvereins in Bökenförde entnommen sind, mögen nun die abschließenden Zeilen des Kapitels „Die Geschichte eines Hofes“ folgen:

„Als die Familie Schnitger auf Hof zur Osten im männlichen Stamme erlosch, heiratete im Jahre 1869 Ludwig Marx, aus der Mühle in Benninghausen gebürtig, die Tochter des Friedrich Schnitger, löste die bestehende Erbpacht im Jahre 1884 mit 24 000 Goldmark ab, und damit wurden die Mühlen und heutigen Ländereien Eigentum der Familie.“ —

Soweit die Geschichte der alten Mühle auf dem Hof zur Osten. Als der Wanderer dieselbe verlässt, flockt es wirbelnd vom schneegrauen Dezemberhimmel. Es will Weihnachten, und die Natur hat sich niedergelegt, um nach dem gesegneten Winterschlaf den Menschen mit neuen Gaben zu beschenken. — Friede auf Erden! Allen, die guten Willens sind!

Einsame Landschaft der Heimat: Ein Spiegelbild der Kopfweiden, die den stillen Stauweiher säumen.

[1] Geboren am 17. März 1881 in Meinerzhagen bei Altena als Sohn eines Amtsrichters. Besuch der Volksschule und der Realgymnasien in Bocholt und Münster. Von 1901 bis 1903 Studium der Fächer Deutsch, Kunstgeschichte und Erdkunde an der Akademie Münster. 1903/1904 einjähriges Studium der Romanistik in Paris und Grenoble. Bis 1907 Fortsetzung des Studiums in Münster. 1908 Staatsexamen für den höheren Schuldienst. Einjährige Militärzeit. 1909 Eintritt in den Schuldienst. 1911 wurde er Leutnant der Reserve und nahm als Reserveoffizier am Ersten Weltkrieg teil. Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz. Er war Lehrer an den Gymnasien in Münster, Coesfeld und Krefeld, an Oberrealschulen in Herne und Münster, am Realgymnasium in Hagen, am Gymnasium in Arnsberg, ab 1932 am Realgymnasium Paderborn und zuletzt am Ostendorf-Gymnasium und der Marienschule in Lippstadt, wo er von 1943 bis 1964 lebte. Eine stattliche Anzahl von Reisen führte ihn in zahlreiche Länder: nach Italien, in die Schweiz, in die Niederlande, nach Frankreich und Österreich. (Rost 1990) Er verfasste rund 2.000 Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften, besonders für Organe der Sauerländischen Heimatbewegung. Aus seiner Feder stammen Gedichte, Novellen, Kriegserzählungen, Kunstkritiken, Charakterstudien, Musikbesprechungen, Baubetrachtungen – vor allem aber eine Reihe Heimat- und Wanderbücher über das Sauerland. (Rost 1990) Er starb 1964 in Lippstadt. Vgl.: https://www.lexikon-westfaelischer-autorinnen-und-autoren.de/autoren/predeek-franz/#selbststandige_veroffentlichungen_in