Wolfgang Marcus

Die Luftlinie zwischen Rom und Bad Westernkotten beträgt ungefähr 1.050 km, mit dem Auto, der Bahn oder einem Schiff ist es noch viel weiter. Und dennoch hat es vor mehr als 1000 Jahren schon Verbindungen zwischen unserer Region und der Hauptstadt des damaligen römischen Reiches gegeben. Darum soll es im Folgenden gehen.

Erkenntnisstand 2009

Am 9. und 10. März 2006 fand in Soest ein wissenschaftliches Kolloquium zum Thema „Bleibergbau und Bleiverarbeitung während der römischen Kaiserzeit im freien Germanien“ statt. – Schon 2009 führte dann der Heimatverein Bad Westernkotten eine Wanderung durch. Am 04.06. hieß es im „Patriot“: „An historische Handelsbeziehungen zwischen dem Raum Bad Westernkotten und dem nördlichen Sauerland erinnert eine vierteilige ‚Römerwanderung‘. Die zweite Etappe findet am Samstag, 6. Juni, statt. Start ist um 10 Uhr an der Schäferkämper Wassermühle im Heilbad. Dort wird der Heimatfreunde-Vorsitzende Dieter Tölle die Wanderer begrüßen. Nach Ausführungen von Ortsvorsteher Wolfgang Marcus zur Salzgeschichte des Ortes ist Oestereiden das Ziel. Die Wanderung (10 km) wird vom Soester Altertumsforscher Horst Braukmann geleitet. In der Pöppelsche wird es Ausführungen von Matthias Scharf von der ABU geben. Der Abschluss findet in Oestereiden statt. Auch für Rückfahrmöglichkeiten ist gesorgt.“ – Der „Patriot“ berichtete darüber am 09.06.:

Abb. 1: Auf Einladung der Heimatfreunde aus Brilon, Rüthen, Lippstadt und Bad Westernkotten haben sich am Samstag, 06.06., rund 60 Teilnehmer auf den 2000 Jahre alten Salz-Pfad begeben. Die zehn Kilometer lange Etappe der „Römerwanderung“ startete an der Schäferkämper Wassermühle in Bad Westernkotten. Von dort aus ging es durch das Pöppelschetal nach Oestereiden. Altwegeforscher Horst Braukmann aus Soest (links) erinnerte im Vorfeld an die historischen Handelsbeziehungen zwischen dem Hellwegraum und Brilon. Salz und Blei waren damals die Handelsgüter. Ortsvorsteher Wolfgang Marcus (2. v. I.) gab einen interessanten Einblick in die Geschichte von Bad Westernkotten und das Sälzer-Handwerk. Das angepeilte Ziel Oestereiden erreichte die Wandergruppe am frühen Nachmittag. [Foto und Text: Rosenthal, Der Patriot]

Damals veröffentlichte ich in Vertell mui watt, Nr. 347, auch einen Aufsatz unter dem Titel „Sauerländer Blei und Westernkötter Salz in der Römischen Kaiserzeit“: Die sog. Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr., also vor genau 2000 Jahren, hat neu das Interesse der Forschung und der interessierten Öffentlichkeit am Einfluss der Römer auf Germanien und die ins Mythische verklärte Bedeutung des Cheruskerführers Arminius entfacht. Nicht zuletzt die drei großen Ausstellungen in Haltern, Kalkriese und Detmold zeugen davon [vgl. etwa den dreibändigen Ausstellungskatalog: 2000 Jahre Varusschlacht. Imperium – Konflikt – Mythos, hrsg. vom Landschaftsverband Lippe, vom LWL-Römermuseum in Haltern und von der Varusschlacht im Osnabrücker Land GmbH, Stuttgart 2009]. Unser heimischer Raum kommt dabei auch in mehrfacher Hinsicht neu in den Blick. Zentrale Fragestellungen sind unter anderem: welche Handels- und Heerwege nutzen die Römer, etwa bei den Eroberungszügen unter Drusus (ab 12. v. Chr.), Tiberius (ab 4 n. Chr.), Varus (9 n. Chr.) oder Germanicus (15 n. Chr.)? -welche Handelsbeziehungen wurden entwickelt? -wie veränderte der Kontakt mit römischer Kultur das Leben unserer germanischen Vorfahren?

In diesem Zusammenhang sind seit einigen Jahren Forschungen im Gange, die herausarbeiten wollen, dass schon seit der Regierungszeit des Gaius Julius Caesar (*100 v. Chr., †44 v. Chr.) Planungen einsetzen, das Gebiet rechts des Rheins (Germania magna), das noch keine römische Provinz war, wenigstens wirtschaftlich zu nutzen.

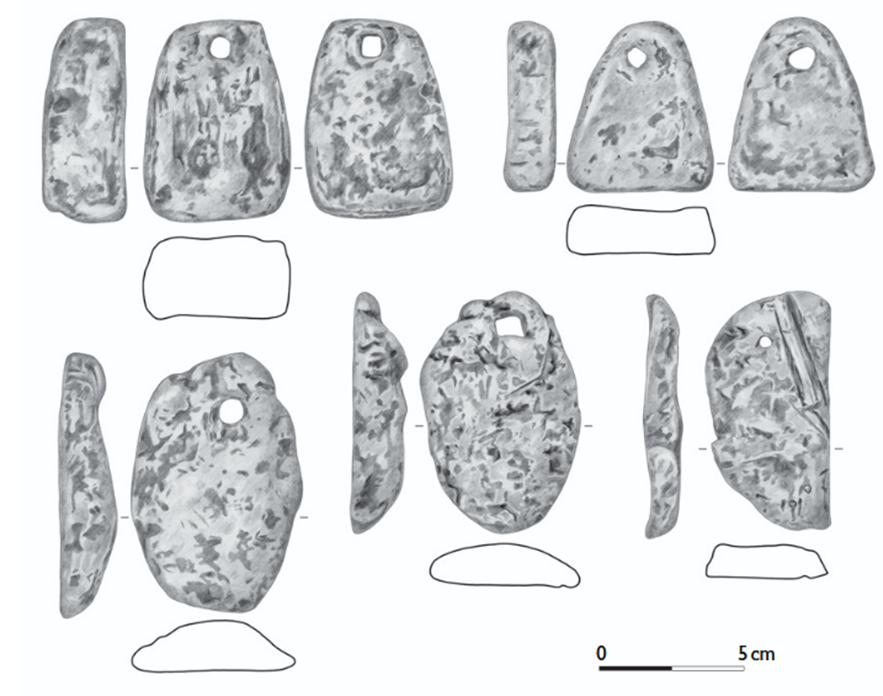

Dabei benötigten die Römer unter anderem das Blei aus der Nähe von Brilon, um es etwa für Dacheindeckungen oder Wasserleitungen zu nutzen. Da im germanischen Raum kein Bedarf an Blei bestand, kann die Bleiproduktion nur von den Römern in Angriff genommen worden sein. In Brilon-Altenbüren ist zum Beispiel eine kaiserzeitliche Siedlung mit einer Werkstatt zur Bleiverarbeitung erforscht worden [vgl. zum Folgenden: Reineke, Bernd, Plumbum Germanicum. Das Blei der Sauerländer. Handelsbeziehungen vor 2000 Jahren zwischen Sauerland und Rom, Brilon 2008, S.7] Weitere Funde gibt es unter anderem in Brilon-Alme und Wünnenberg-Bleiwäsche. Alle Bleifunde sind ca. 500 Gramm schwer, weithin keilförmig und oben gelocht.

Der Altstraßenforscher Horst Braukmann aus Soest [vgl. etwa: Braukmann, Horst, Der Hanseweg von Soest nach Brilon, auch Soestweg genannt, Brilon 2008] hat zahlreiche Überlegungen angestellt, welchen Weg diese Bleibarren dann genommen haben. So lautet die zentrale These, dass die kleinen Bleibarren bis an die Lippe transportiert, dort (z.B. in Soest) zu Großbarren (ca. 60 kg) umgeschmolzen und über die Lippe und den Rhein bis ins Römische Reich transportiert wurden. Im Raum Lippstadt vermutet er eine Verladestation an der Lippe. Dann hätte mit Sicherheit das Blei aus Brilon den Weg durch Westernkotten genommen.

Aus diesem Grund sind die Heimatfreunde Bad Westernkotten zusammen mit anderen befreundeten Heimatvereinen sowie Herrn Horst Braukmann im Frühsommer 2009 diese alten Bleiwege nachgegangen und haben dabei viel Wissenswertes über die römerzeitlichen Handelsbeziehungen erfahren. Das Motto lautete: Gehen. Sehen. Verstehen.

Auch einige Fotos hat Horst Braukmann zur Verfügung gestellt:

Abb. 2 und 3: Alte Wegfuhrt durch die Pöppelsche bei Eikeloh, Teil der römerzeitlichen und mittelalterlichen Wege von der Briloner Hochfläche zur Lippe. [Fotos: Braukmann]

Abb. 4: Alter Hohlweg vom Domhof zur Pöppelsche, Teil des Hanseweges Lippstadt-Brilon [Foto: Braukmann]

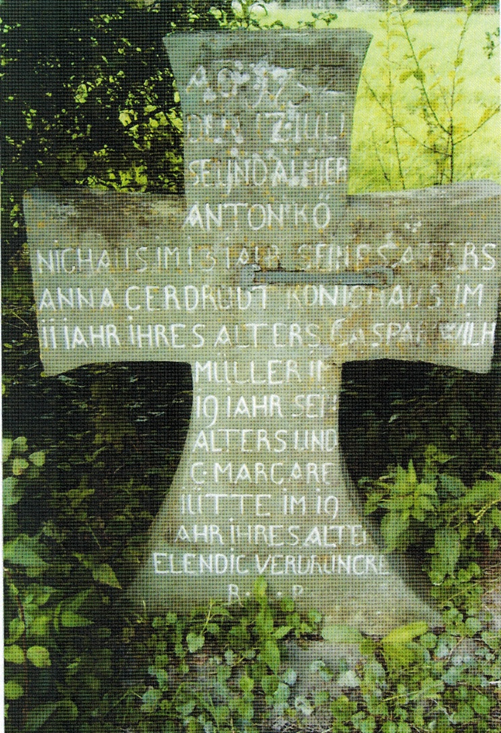

Abb. 5: Erinnerungskreuz von 1752 an der Pöppelsche-Furt, Hanseweg Lippstadt-Brilon [Foto: Braukmann]

Abb. 6: Hohlweg von Westereiden zur Pöppelsche, römerzeitlicher und mittelalterlicher Weg von Marsberg nach Soest (Soestweg) [Foto: Braukmann]

Abb. 7: Furt des Soestweg an der Pöppelsche [Foto: Braukmann]

Abb. 8: Titelseite des Werbeprospektes [Quelle: Briloner Heimatbuch Semper Idem e.V.]

Auch nach dem Rückzug der Römer im Gefolge der verlorenen Schlacht im „Teutoburger Wald“ (Ende der Okkupationszeit) kommt der Bleihandel nicht zum Erliegen. Germanische Händler verdienen damit auch weiterhin ihr Einkommen. Allerdings wird zunehmend auch Blei „vor Ort“ gebraucht, und zwar in den Salinen am Hellweg. So formuliert Braukmann in einem bisher unveröffentlichten Manuskript: „Der Bleitransport in die linksrheinischen römischen Provinzen nach der Okkupationszeit relativiert sich jedoch beträchtlich, wenn man von der Hypothese ausgeht, dass die Salinen am Hellweg während der römischen Okkupationszeit das Salzsieden von der Briquetage [Ton-/Ziegelsteingefäße zum Sieden des Salzwassers] auf Bleipfannen umgestellt haben. Die weit überwiegende Anzahl der Fundorte der Bleibarren spricht für die Beziehung des Bleibergbaus des Briloner Raumes zu den Hellwegsalinen, hier vor allem die Salinen in Soest, Westernkotten und Salzkotten…Der große jährliche Bleibedarf der Salinen aufgrund der Abnutzung der Bleipfannen lässt den Export von Blei in die linksrheinischen römischen Provinzen damit nur noch als Nebensache erscheinen.“ – Wie zu erkennen: Ein spannendes Thema! Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Ergebnisse die aktuellen Forschungen in den nächsten Jahren erbringen.“

Von Horst Braukmann bekam ich 2008 und 2009 je einen Brief mit weiteren Angaben und einigen Fotos, die ich aber aus zeitlichen Gründen zunächst nicht weiterbearbeitet habe.

1875: Einweihung des Hermannsdenkmals

Am 16. August 1875, also vor 150 Jahren, wurde das Hermannsdenkmal eingeweiht. Es ist eine Kolossalstatue in der Nähe des Ortsteils Hiddesen auf dem Gebiet der Stadt Detmold in Nordrhein-Westfalen im südlichen Teutoburger Wald. Es wurde zwischen 1838 und 1875 nach Entwürfen von Ernst von Bandel erbaut. Das Denkmal soll an den Cheruskerfürsten Arminius erinnern, insbesondere an die sogenannte Schlacht im Teutoburger Wald, in der germanische Stämme unter seiner Führung den drei römischen Legionen XVII, XVIII und XIX unter Publius Quinctilius Varus im Jahre 9 nach Christus eine entscheidende Niederlage beibrachten. Damals beschäftigte man sich noch nicht großartig mit den Handelsbeziehungen zwischen Germanen und Römern.

Abb. 9: Foto des Hermannsdenkmals von Thomas Wolf, www.foto-tw.de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49901031

2025: Erkenntnisstand heute

Heute weiß man deutlich mehr über diese Handelsbeziehungen. Ich versuche sie in Grundzügen wiederzugeben.

Was genau wurde gehandelt? Blei (klein- und trapezförmige bzw. zylindrische Barren), offenbar für den römischen Bedarf (z. B. Wasserleitungen, Blei-Bleche, Legierungs- und Gussmaterial). Archäologische Funde in und bei Brilon/Altenbüren, Bleiwäsche u. a. belegen Produktion und Barrenformen der 1.–2. Jh. n. Chr. Mögliche Nebenprodukte wie metallurgische Abfälle, Werkzeuge, lokale Erzeugnisse; außerdem sind römische Münzen und Keramik vor Ort als Beleg für Import von römischen Alltagsgütern gefunden worden.

Und ich zitiere noch eine Fachfrau [Ines Klenner, Geomagnetische Untersuchungen der kaiserzeitlichen Bleiproduktion in Brilon-Altenbüren Hochsauerlandkreis, Regierungsbezirk Arnsberg, 2016, S. 2015-2017]: „Die Tatsache, dass Blei in römischer Zeit aus dem Sauerland ins Imperium Romanum verhandelt wurde, ist inzwischen unumstritten. In historischen Quellen ist eine anonyme Sozietät belegt, also ein Zusammenschluss von Bergwerksunternehmern, über die Blei aus dem Sauerland und angrenzenden Regionen ins römische Imperium gelangte. Wir kennen sogar zwei römische Unternehmer namentlich. Einer der Unternehmer hieß Lucius Flavius Verucla; sein Name ist von gestempelten Bleibarren von einem Schiffswrack bei St.-Maries-de-la-Mer aus Südfrankreich und von einem Barrenfragment aus Soest-Heppendorf bekannt. Chemische Untersuchungen haben ergeben, dass letzterer Bleibarren aus Bleierzen des nördlichen Sauerlandes gemacht wurde. Das dürfte sicher auch auf die Barren aus dem Schiffswrack zutreffen, da die Inschrift einen Zusatz trägt, der mit »plumbum germanicum« – germanisches Blei – zu ergänzen ist. Der andere Unternehmer ist uns als Pudens bekannt. Ein Bleibarren aus einem Schiffswrack, welches um die Zeitenwende vor der Nordküste Sardiniens gesunken ist, trägt einen Stempel mit folgender Inschrift: PVDENTIS GERM. Dass dieser Bleibarren ebenfalls ein sauerländischer Export ist, legt ein Fund aus Brilon-Altenbüren nahe. Hier wurde von Bernd Reineke, der diese Fundstelle viele Jahre als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger begangen hat, ein kleines Bleiobjekt gefunden, das ebenfalls mit dem Namen Pudens gestempelt ist…“

Abb. 10: Pudens-Inschrift auf einem Bleiobjekt aus Brilon-Altenbüren, M 1:1 (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Brentführer)

Abb. 11: Auswahl gelochter Bleiobjekte aus Brilon-Altenbüren (Grafik: LWL-Archäologie für Westfalen/A. Müller).

Am Südrand der Westfälischen Bucht liegen zwei natürliche Rohstoffvorkommen nur etwa 25 km auseinander, die in der Wirtschaftsgeschichte schon in der Römischen Kaiserzeit in einen technologischen Verbund eintraten. Solequellen finden sich im Hellweggebiet entlang eines Quellhorizonts zwischen Unna und Paderborn, und im südlich angrenzenden Süderbergland hat sich Bleiglanz hydrothermal in den Spalten und Klüften des südwestfälischen Erzgebirges niedergeschlagen. [Reinhard Köhne Römisch-germanische Bleiwirtschaft in Westfalen, 01.01.2010]

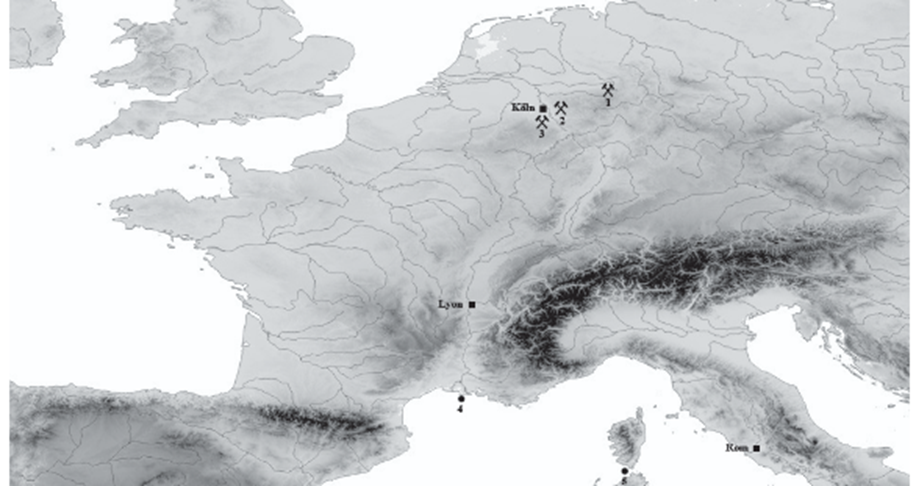

Wie gelangte das Blei ins Imperium Romanum? (Transportwege / Logistik) Vermutete Routen: Auf regionalen Wegen wie etwa den Soestweg vom Hochsauerland ins Westfälische Tiefland und weiter zu größeren Flüssen (z. B. Lippe und Ruhr → Rhein) oder entlang der sogenannten Hellweg-Achse Richtung Westen; von dort per Schiff in den gesamten westlichen Mittelmeerraum. Archäologische und historisch-geographische Studien diskutieren solche Verbindungswege. Dazu kommen mediterrane Vergleichs-Funde: Zahlreiche römische Schiffsfunde (z. B. Ladungen mit Bleibarren aus sardischen / spanischen Minen) zeigen, dass großvolumiger Bleitransport per Schiff üblich war — das macht den weiten Export aus internen Quellen plausibel, auch wenn nicht jede Schiffsladung direkt nach Brilon zurückzuverfolgen ist.

Abb. 12: Bergbauregionen im römischen Germanien und Fundorte von Schiffswracks mit Plumbum Germanicum-Barren. (1) Briloner Hochfläche/Sauerland (2) Bergisches Land (Lüderich, Engelskirchen-Bliesenbach) und Siebengebirge (Königswinter-Bennerscheid/Hennef-Altglück) (3) Nordeifel (Mechernich-Kall-Keldenich; Stolberg) (4) St.-Maries-de-la-Mer (5) Rena Maiore.

[aus: Norbert Hanel / P. Rothenhöfer, Römische Bleigewinnung im Raum Brilon und der Bleitransport nach Rom, in: Soester Beiträge zur Archäologie 8 (2007), S. 315. (Fundberichte und Diskussion Transport/Handel)]

Was ist noch unsicher / Gegenstand aktueller Forschung? Umfang und genaue Organisation (lokale germanische Unternehmer vs. römische Gesellschaften/Unternehmernetzwerke) sind noch Forschungsgegenstand. Einige Befunde sind indirekt (Indiziencharakter) und bedürfen weiterer Grabungen und Analysen.