Von Wolfgang Marcus

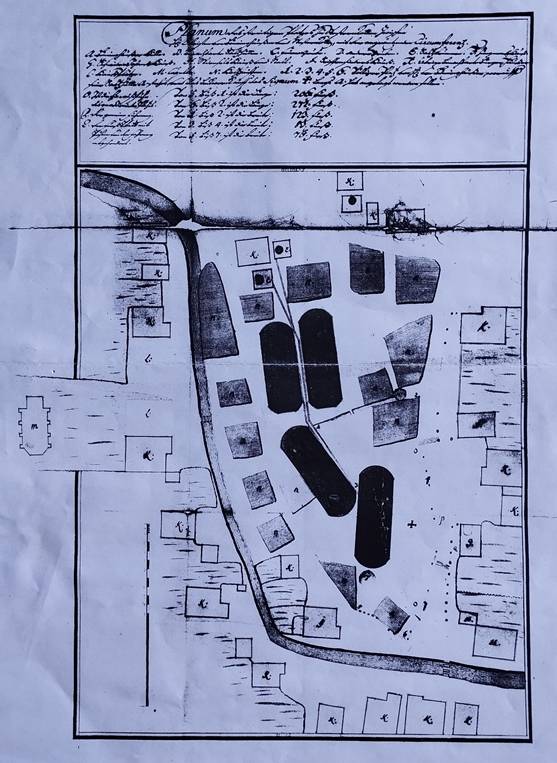

I. Karte aus dem Jahr 1718

Beim Aufräumen meines Bestandes fand ich auch die Kopie einer alten Karte, die etliche Informationen zu den zahlreichen Salzhäusern usw. in der Ortsmitte enthält. [Quelle: Staatsarchiv Münster, Kartensammlung A 6847 (Reichskammergericht 6020), Plan von 1718]. Hier die Karte, einmal eine in der ursprünglichen Form, dann genordet:

Auf der genordeten Karte kann man sehr schnell einiges im Bereich der Ortsmitte erkennen: im Süden die katholische Kirche, damals noch eine kleine Kapelle. Darüber die dunkle Linie kennzeichnet den damals noch offen fließenden Osterbach, der – von Süden kommend – nach Osten abbiegt (= heutige Osterbachstraße). Der Abzweig nach Norden müsste die heutige Nordstraße sein, denn daneben befindet sich der heutige Königssood-Platz mit den drei Brunnen, durch Dreiecke dargestellt.

Genauere Informationen gibt die Legende, die man etwa wie folgt transkribieren kann:

Planum des streitigen Platzes zu Westernkotten zwischen Hr. Obristen von Bönninghausen und Westernkotten, mit der angrenzenden Zirkumferenz [Umgebung]

A. Bönninghauser Hütte

B. Benachbarte Salzhütten

C. Feuer Grube

D. andere Gruben

E. Salzbrunnen

F. Jungmanns Haus

G. Schneider Johans Haus

H. Wirnsels Haus und Stall

J. Seifensieders Haus

K. Übrige benachbarte Bürgerhäuser

L. Hausplätze

M. Capelle

N. Holzhaufen

1.2.3.4.5.6. Völliger Platz von H. von Bönninghausen, worauf seine Salzhütte A. stehet und das Beiwerk [?] auf das Signum † Langs A. hat angelegt werden sollen.

0. Ist die Hin- und Ausfuhr von 5. bis 1. ist die Länge: 206 Fuß

des quadratischen Platzes. Von 6. bis 2. ist die Länge: 242 Fuß

P. der gemeine Fahrweg. Von 1. bis 2. ist die Breite:123 Fuß, von 3. bis 4. ist die Breite: 83 Fuß

Q. der Fuß-Patt mit Posten von dem Fahrweg abgesondert. Von 5. bis 7. ist die Breite: 76 Fuß.

Es geht also um einen streitigen Platz zu Westernkotten zwischen Hr. Obristen von Bönninghausen und Westernkotten. Worum es genau in der angedeuteten Auseinandersetzung ging, konnte ich bisher nicht ermitteln. Deutlich wird aber, wie dicht in der Ortsmitte Einrichtungen der Salzindustrie rund um den drei Salzbrunnen lagen und wie dicht sich dazu die Wohnhäuser befanden. Da konnten Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Nutzern nicht ausbleiben.

II. Wer ist Herr von Bönninghausen?

Im Heimatbuch von 1958 und auch in dem von 1987 kommt der Begriff „Bönninghausen“ kein einziges Mal vor.

Weitere Informationen bekam ich durch einen Aufsatz von Dr. Helmut Lahrkamp [Erstabdruck in den Geseker Heimatblättern vom 25.01.1958], der im Folgenden komplett wiedergeben wird:

Lothar Dietrich Freiherr von Bönninghausen – Zu seinem 300. Todestag

Am 13. Dezember 1657 starb auf Schloss Schnellenberg Im Sauerlande der kaiserliche Kämmerer, Kriegsrat und Feldmarschallleutnant a. D. Lothar Dietrich Frhr. von Bönninghausen nach einem abenteuerlichen Leben und einer wechselvollen Laufbahn in kaiserlichen, spanischen und französischen Kriegsdiensten. Als kühner Reiterführer im Dreißigjährigen Krieg hat er eine hervorragende Rolle gespielt, stand in Beziehung zu allen namhaften Heerführern jener Zeit, ist aber in Westfalen nach und nach in Vergessenheit geraten, obwohl es hier kaum einen Ort von Bedeutung gibt, den er bei seinen Kriegszügen nicht berührt hat. Die 300. Wiederkehr seines Todestages gibt Gelegenheit, sich seiner Taten zu erinnern.

Lothar Dietrich wurde im Jahre 1598 zu Apricke bei Iserlohn als Spross eines dort ansässigen Adelsgeschlechts geboren. Sein Vater war Adolf von Bönninghausen, seine Mutter Catharina, die Tochter des Moritz von Schorlemer zu Overhagen (Kreis Lippstadt). Gleich nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges erwählte Lothar Dietrich das Soldatenhandwerk zum Lebensberuf und folgte den Fahnen der katholischen Liga. Wahrscheinlich nahm er schon am böhmischen Feldzug des Jahres 1620 teil; 1622 finden wir ihn als Rittmeister im wallonischen Kürassier-Regiment des Obristen des Fours, wo er unter dem Kommando des Grafen Anholt gegen den „Tollen Christian“ von Braunschwelg focht, der zur Plünderung der westfälischen Bistümer Kriegsvolk geworben hatte. Bekanntlich versuchte Herzog Christian im April 1622 das von dem Obristen Dietrich Othmar von Erwitte und der Bürgerschaft tapfer verteidigte Geseke zu nehmen, musste aber abziehen, nachdem vier Angriffe fehlgeschlagen waren. Bönninghausen war mit Erwitte gut bekannt; im Jahre 1630 lieh er ihm die Summe von 3000 Talern und nahm an seiner Seite am Feldzug Wallensteins gegen den Dänenkönig teil.

Nachdem ihm Wallenstein die Werbung eines Arkebusier-Regiments in der Grafschaft Mark übertragen hatte, zog Bönninghausen 1620 unier Montecuccoli zur Entsetzung der Festung Herzogenbusch In die Niederlande. Von Graf Tilly, dem Feldherrn der Liga, zurückberufen, nahm er Anteil an der Belagerung und Eroberung der Stadt Magdeburg, bei deren Plünderung er ein Vermögen gewann, das ihn befähigte, in der Folge für den kaiserlichen Dienst mehrere Reiterregimenter aufzustellen. Da Dietrich Othmar von Erwitte in dar Schlacht von Breitenfeld das Leben verliert, wird Bönninghausen an seiner Stelle vom Grafen Pappenhelm zum „Capo über die Reiterei“ ernannt. Unter diesem erfolgreichen Heerführer beteiligt er sich an dem berühmten Sturm auf Maastricht (1632) und zieht mit ihm zur Unterstützung Wallensteins nach Sachsen. In der blutigen Schlacht bei Lützen, in der Pappenheim und der Schwedenkönig Gustav Adolf den Tod finden, fliehen Bönninghausens Kürassiere – meist nach Westfalen – vom Schlachtfeld. Wallenstein lässt daraufhin im Prager Blutgericht 1633 mehrere Offiziere Bönninghausens hinrichten. Lother Dietrich, dessen Unschuld aus den Urteilssprüchen des Kriegsgerichts hervorgeht, bekommt den Auftrag, in Westfalen die kaiserlichen Streitkräfte neu zu organisieren.

In waghalsigem dreitägigem Gewaltritt durch feindliches Gebiet, begleitet von nur 150 Reitern, erreicht Bönninghausen Höxter und stellt — auf eigene Kosten — zwei neue Kürassier-Regimenter und ein Dragoner-Regiment auf. Zwar scheitert der Entsatz-Versuch der belagerten Festung Hameln

Schlacht bei Lützen [Quelle: MDR]. Das Gemälde zeigt die Auffindung der Leiche von König Gustav II. Adolf von Schweden nach der Schlacht bei Lützen im Jahr 1632.

in der Schlacht von Hessisch-Oldendorf (Juli 1633), doch macht Bönninghausen die Niederlage durch einen kühnen Einfall in Hessen wett. Vor den ihn verfolgenden Schweden und Hessen rettet er sich ins Sauerland, von wo er durch erfolgreiche Streifzüge die Fortschritte der Feinde hemmt und die Ehre der kaiserlichen Waffen erhält. Zusammen mit dem General von Geleen erobert er am 20. April 1634 nach furchtbarem Blutbad Höxter zurück, schlägt den hessischen General Melander bei Herford und bezwingt die feindlichen Stützpunkte an der Lippe, wofür ihn Kaiser Ferdinand III. in den Freiherrnstand erhebt. Im Herbst 1634 wird Bönninghausen allerdings wegen der Ausschreitungen seiner zuchtlosen Soldateska vorübergehend in Arrest gesetzt, kommandiert aber im Feldzug des Jahres 1835 unter Graf Philipp Mansfeld dessen gesamte Reiterei. Er bricht in die Wetterau ein, erstürmt Gelnhausen und Friedberg, streift mit seinen Reitern durch den Rheingau und hindert durch einen neuen Einfall in Hessen den Landgrafen Wilhelm, der im Bunde mit Schweden und Franzosen steht, an der Vereinigung, mit Herzog Bernhard von Weimar, der sich bis zur Saar zurückziehen muss. Beim Rheinübergang desertieren indes Bönninghausens Reiter, die den Marsch in das Grenzgebiet scheuen, und er muss zur Auffüllung seiner Regimenter Winterquartiere im Westerwald beziehen.

Im Jahre 1636 gewinnen Bönninghausens Gegner am Kaiserhof In Wien die Oberhand; er fällt in Ungnade und erhält zwei Jahre lang kein Kommando mehr. Erst im Frühjahr 1638 treffen wir ihn wieder in den spanischen Niederlanden als Kavallerieführer des Feldmarschalls Octavio Piccolomini, Am 9. September 1639 ernennt ihn der Kaiser zum Feldmarschallleutnant. Da aber eine ihm zugesagte neue Werbung durch Proteste des Kölner Kurfürsten hintertrieben wird, verlangt Bönninghausen seine Entlassung, die ihm 1640 bewilligt wird. Verbittert zieht er sich auf seine Güter zurück, tritt aber 1643 in die Dienste des Königs von Spanien, für den er ein deutsches Regiment zu Fuß in Stärke von 3000 Mann anwirbt, mit dem er an der unglücklichen Schlacht von Rocrol teilnimmt, in der die Franzosen unter dem Prinzen Condé das spanische und wallonische Fußvolk vollständig vernichten. Bönninghausens Wunsch, in die kaiserliche Armee zurückzukehren, wird vom Wiener Hofkriegsrat abgelehnt.

Nur die Not veranlasst den gekränkten General, sich auf Verhandlungen mit den französischen Gesandten beim Friedenskongress zu Münster einzulassen. Mit dem Herzog von Longueville schließt Bönninghausen am 31. Juli 1045 einen Vertrag, der die Werbung von zwei Infanterie-Regimentern und einem Reiterregiment vorsieht, die im Sold des französischen Königs fechten sollen. Da die Kaiserlichen ihn verhaften wollen, flieht er in das Quartier der Franzosen, die ihn im September aus der Stadt bringen. Bönninghausen begibt sich in die hessische Festung Lippstadt, erhält den Titel eines Generalleutnants der Landgräfin von Hessen und wirbt in Westfalen 3000 Soldner, die er im Juli 1846 zur Armee des Marschalls Turenne führt. Wieder ist sein Name bei den Kaiserlichen in aller Munde, der Hofkriegsrat bereut, Bönninghausen ein Kommando verweigert zu haben, Ferdinand IIL stellt für ihn ein ,Pardons- Patent‘ aus, und Bönninghausen kehrt über Vermittlung des kaiserlichen Kommandanten von Regensburg in den kaiserlichen Dienst zurück. Der Kaiser verleiht ihm wieder ein Kürassier-Regiment und überträgt ihm den Befehl über die Kriegsvölker in Franken und Schwaben. Bei Kriegsende ist Bönninghausen Kommandant der Festung Hohenasperg in Württemberg.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Bönninghausen im heimischen Sauerlande, mit der Führung zahlreicher Prozesse beschäftigt. Die Strapazen des dauernden Lagerlebens hatten seine Kräfte verbraucht, als er in der zweiten Jahreshälfte 1857 in schwere Krankheit fiel. Am 13. Dezember 1657 starb er nach Empfang der Sterbesakramente; seine Leiche wurde nach üblichem katholischem Brauch, ohne sonderbares äußerliches Gepräge, seinem Stand gem#8″ in der Franziskanerkirche zu Attendorn bei seiner dritten Gemahlin beigesetzt. Er hinterlief eine Tochter, die in Köln in den Orden der unbeschuhten Karmeliterinnen getreten war, und einen natürlichen Sohn Ferdinand Lothar, der als münsterscher Obrist 1684 im Türkenkrieg fiel.

Viele Jahre später findet Lahrkamp noch neue Akten zu von Bönninghausen. Aus dem Aufsatz Zur Biographie des Lothar Dietrich von Bönninghausen zitiere ich nur den ersten Abschnitt:

„Das abenteuerliche Leben des westfälischen Söldnerführers Frhr. von Bönninghausen, der zeitweise maßgeblich das Kampfgeschehen des Dreißigjährigen Krieges in seiner Heimat bestimmte, war 1958 Gegenstand eines Beitrags in der Westfälischen Zeitschrift 108, S. 239-366. Weil sein Privatarchiv nicht erhalten blieb, fehlten beglaubigte Nachrichten über seine Jugendjahre; zwar hieß es in seinem Freiherrndiplom vom 20. Mai 1634, er habe zunächst dem „König von Hispanien in den Niederlanden“ gedient, doch ließ er sich bisher erst im Jahre 1622 als Rittmeister im ligistischen Reiterregiment des wallonischen Obristen Nicolaus des Fours nachweisen. Eine Erwähnung in einem Ratsprotokoll der Stadt Münster beweist nun, dass der erst achtzehnjährige Junker „Luther von Boynekhusen“ schon 1616 im spanischen Heer diente und unter dem Befehl des Grafen Hendrik van dem Bergh stand.2 Dieser hatte im Frühjahr 1616 mit einer Truppe von 1200 Reitern und 600 Mann zu Fuß im Zuge der Auseinandersetzungen um das jülich-klevische Erbe die Städte Soest und Lippstadt für den Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg in Besitz genommen. Als in Münster am 11. April bekannt wurde, dass „hispanische Kriegsleute unter dem Namen kaiserlicher Majestät“ die Stadt Soest erobert und sich dann gegen Lippstadt gewandt hätten, beschloss der Rat, eilends hundert Soldaten unter zwei erfahrenen Hauptleuten anzuwerben und für den nächsten Tag eine Musterung und Heerschau der bewaffneten Bürgerschaft anzuordnen…“

III. Mein kurzes Fazit

Nachfahren des Lothar Dietrich Freiherr von Bönninghausen, der ja bereits im 30jährigen Krieg verstarb, müssen 1718 noch im Besitz eines Siedehauses, der Bönninghauser Hütte, gewesen sein. Nähere Zusammenhänge über Kauf und Verkauf von Salzrechten dieser Familie sind mir nicht bekannt.