[2008 schrieb Katharina Deimel aus Bad Westernkotten, damals wohnhaft im Hockelheimer Weg 8a, ihre Masterarbeit unter dem Titel „Die Wiedenbrücker Schule: Künstler – Werkstätten – Arbeitsteilung“. Ihr Erstprüfer war Prof. Dr. Michael von der Goltz, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Fachhochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen, Fachbereich Konservierung und Restaurierung.

Ich habe daraus den Teil, der sich auf die Pfarrkirche in Bad Westernkotten bezieht, einschl. der Abbildungen, herausgenommen, allerdings Fußnoten und Querverweise herausgelassen. Die wichtigsten Fundstellen waren für Katharina Deimel damals das Pfarrarchiv und der Fotobestand der Heimatfreunde Bad Westernkotten sowie das Heimatbuch von 1987. Wer das Original sehen möchte, kann sich an Katharina Deimel oder mich wenden. WM]

3.2.1. Hochaltar der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Ev. in Bad Westernkotten

Der neugotische Hochaltar in Bad Westernkotten ist ein Beispiel dafür, dass ein historistischer Hochaltar nach dem Abriss der alten Kirche an eine modernere angepasst wurde.

Die heutige Pfarrkirche der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Ev. in Bad Westernkotten wurde am 09.10.1976 durch den Erzbischof Dr. Degenhardt eingesegnet. Bei dem Vorgängerbau, von dem heute noch der Kirchturm neben der neuen Kirche steht, handelte es sich um eine zwischen 1508 und 1522 erbaute Renaissancekirche mit Übergang zum Barock.

Der Turm erhielt vermutlich gegen Ende des 17. Jahrhunderts seine heutige Form mit dem barocken Portal. 1691 brach in Westernkotten ein großer Brand aus, dem mehr als 100 Häuser und Salzhütten zum Opfer fielen. Es ist daher anzunehmen, dass auch die erste Westernkötter Kirche mit ihrem Turm, bis auf die Grundmauern abbrannte, denn die als Zahlen ausgebildeten Anker in der Westfassade des Turms geben das Jahr 1699 für seine Errichtung an.

Im Streben nach kirchlicher Selbstständigkeit und der Loslösung von der Mutterkirche in Erwitte, vergrößerte die Kapellengemeinde im damaligen Westernkotten ihre Kirche. Unter Pfarrer Schulte aus Erwitte wird die Kirche eingewölbt, erhält ein Kreuzgewölbe, das das bisherige Tonnengewölbe ersetzt. Gleichzeitig erfolgte die Erweiterung der Kapelle und der Apsis um ein Joch nach Osten hin. Im Jahr 1884 folgt dem Ausbau der Kirche eine neue Ausstattung. Diese wird noch bis 1915 durch weitere Ausstattungsstücke und auch Stiftungen erweitert. 1902 fand schließlich die angestrebte Abpfarrung von Erwitte statt.

Im Jahr 1932 erfolgt dann der Anbau eines linken Seitenschiffes. Dem folgen 1935 die Renovierung des Chores, 1950 ein neues Dach auf der Südseite und 1964 eine vollständige Neuausmalung der Kirche, mit der die alten Wandmalereien vollständig verdeckt wurden.

1968 kamen die ersten Überlegungen in Bezug auf eine erneute Kirchenerweiterung auf. In der Zeit von 1970-73 entwickelte sich die Planung von einem Anbau hin zu einem vollständigen Kirchenneubau und dem Stehenlassen des alten Kirchturms.

1974 begannen dann die Bauarbeiten an der neuen Kirche. Die Grundsteinlegung erfolgte am 23. Mai 1975. Am 15. August 1976 fand der letzte Gottesdienst in der alten Kirche statt und vom 25. bis 27. August riss man sie dann ab. Nur der Turm blieb erhalten. Bei ihm entfernte man nur die 1882/83 an der Nord- und Südseite errichteten Anbauten und gestaltete 1979 im Inneren eine Marienkapelle.

Die Neue Kirche besteht aus Stahlbeton und besitzt den Charakter einer Saalkirche. Das Seitenschiff ist, auf der rechten Seite des Chorraums, im rechten Winkel an das Mittelschiff angesetzt.

3.2.1.1. Identifikation und Objektbeschreibung

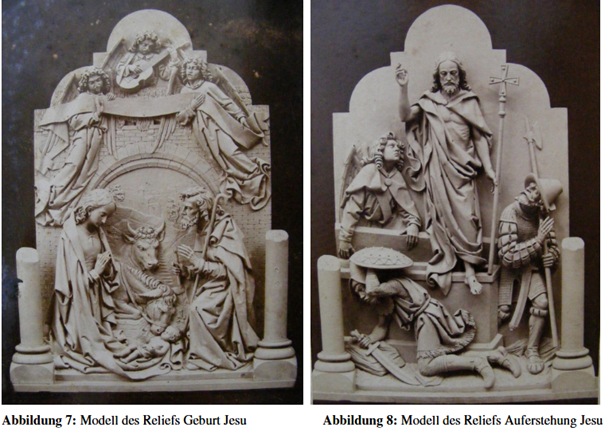

Bei dem Hochaltar handelt es sich um einen neugotischen Altar mit den Darstellungen der Geburt Jesu, der Kreuzigung und der Auferstehung. Dieser Altar ist zum Weihnachtsfest 1884 von der Werkstatt Anton Mormanns aus Wiedenbrück an die Kapellengemeinde in Westernkotten geliefert worden.

Der holzsichtige Altarkorpus steht auf einer Mensa aus rötlichem Sandstein. Er ist optisch in drei Teile gegliedert. Zum einen in den mittleren Teil mit Tabernakel und dem darüber liegenden, drehbaren Kreuzigungsrelief, auf dessen Rückseite sich ein goldenes Christussymbol in einer Strahlenkranzmandorla auf rotem Untergrund befindet. Und zum anderen die beiden etwas zurück versetzten Seitenteile mit dem Relief der Geburt Jesu auf der linken und der Auferstehung auf der rechten Seite.

Das lateinische Spruchband unter dem Relief mit der Geburt Jesu lautet: Paroulus natus est nobis; Isai 9,6 (übersetzt: Ein Kind ist uns geboren) und unter dem Relief mit der Auferstehungsszene steht geschrieben: Erat Jonas in ventre piscis, Jona 2,1 (lautet übersetzt: Drei Tage war Jona im Bauch des Fisches. Eventuell eine Analogie zum Tod und der Auferstehung Jesu.). Wie bereits in Kapitel 2.2. Arbeitsweise beschrieben, entsprechen diese beiden Reliefs in ihrer Form den Reliefs im Hochaltar in Erwitte.

Auf beiden Seiten des Tabernakels befinden sich Schnitzereien in Form gotischer Maßwerkfenster im Holz. Das darüber liegende Kreuzigungsrelief ist ein Stück nach hinten versetzt, so dass die entstehende Nische auch als Expositorium genutzt werden kann.

Den Abschluss über dem Relief bildet ein Kielbogen mit Kreuzblume, der rechts und links je von einem Fialtürmchen flankiert wird. Darüber erhebt sich, in einer Linie mit den Seitenteilen des Altars, die Bekrönung aus Schnitzwerk, das auf beiden Seiten von einem Fialtürmchen eingerahmt wird. In der Mitte steht Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm auf einer kleinen Konsole. Zu dieser Figur existiert das Foto eines passenden Modells im Nachlass der Werkstatt Anton Mormann im Archiv des Museums Abtei Liesborn.

Die beiden seitlichen Altarteile beginnen über der Leuchter-Bank mit geschnitzten Akanthus-Ranken. Darüber wurden die Rahmen mit den Reliefs aufgesetzt. Bekrönt werden die seitlichen Teile des Altars mit Schnitzwerk aus Akanthus-Ranken, das an den äußeren Seiten von je einem Fialtürmchen abgeschlossen wird. In der Mitte der Schnitzerei erhebt sich auf beiden Seiten eine kleine Konsole. Auf der linken steht Johannes der Evangelist mit dem Kelch mit der Schlange und rechts der heilige Joseph mit der Axt. – Die seitlichen Abschlüsse des Altars bilden Schleierbretter, die ebenfalls in Fialtürmchen enden.

Welche Werkstätten Anton Mormann in Bezug auf den Altarkorpus und die Polychromie hinzuzog ist nicht nachzuweisen. Die Aufzeichnungen der Pfarrgemeinde aus der Zeit um 1884 enthalten keinen Hinweis darauf und im Nachlass von Anton Mormann fehlen die ersten Arbeitsbücher aus der Zeit seiner Werkstattgründung von 1882 und den folgenden zwei Jahren.

Bei der Polychromie könnte es die Werkstatt Goldkuhle gewesen sein, da diese Werkstatt zu jener Zeit noch eine der ersten Malerwerkstätten Wiedenbrücks gewesen ist. Für den Altarkorpus ist nur mit relativer Sicherheit zu sagen, dass er nicht von der Altarbauerwerkstatt Schweppenstedde gefertigt werden konnte, mit der Mormann nachweislich bei den Seitenaltären zusammenarbeitete. Die Werkstatt von Heinrich Schweppenstedde entstand nämlich erst 1889.

Abbildung 129: Der Hochaltar in der Pfarrkirche St. Johannes Ev. in Bad Westernkotten heute

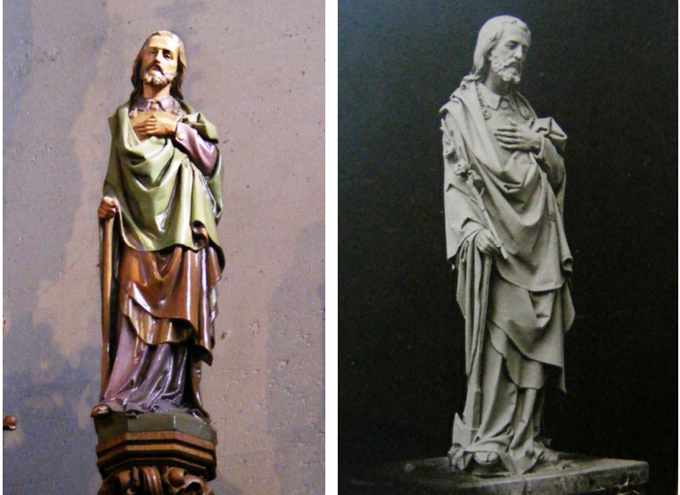

Der Joseph in der Altarbekrönung ähnelt sehr einer im Kirchenschiff stehenden Josephsfigur. Diese wurde von Anton Mormann 1911 an die Kirchengemeinde geliefert.

Der Joseph auf dem Hochaltar trägt nur keine Lilie und der Faltenwurf ist nicht ganz so detailliert ausgearbeitet. Ansonsten entspricht er ihm in Körperhaltung und Gestaltung von Gesicht und Frisur und der Haltung der Axt auf der linken Seite.

Dass Anton Mormann Entwürfe seiner Figuren auch mit leichten Variationen durchführte, ist wohl auch nicht unüblich gewesen. Gerade bei Josephsfiguren fertigte man anhand eines Grundtyps verschiedene Ausführungen mit und ohne Lilie oder auch mit und ohne Kind an.

Im Laufe der Recherchen, im Nachlass der Werkstatt Mormann, im Archiv des Museums Abtei Liesborn fand sich zufällig ein zu der Figur auf dem Hochaltar passendes Foto von einem Modell. Dieses zeigt jedoch einen Joseph mit Lilie. Der Joseph auf dem Hochaltar trägt keine, doch bei genauerer Betrachtung stimmt sogar die Haltung der Finger an der linken Hand überein, so als hätte man bei der Ausarbeitung einfach nur auf die Lilie verzichtet.

Abb. 130: Josephsfigur auf dem Hochaltar Abb. 131: Foto d. Modells v. Anton Mormann

Abb.132: Separat stehende Josephsfigur im Kirchenschiff, Werkstatt Mormann 1911

3.2.1.2. Objektgeschichte

Der Auftrag für den Hochaltar erging entweder Ende 1883 oder Anfang des Jahres 1884 an die Werkstatt des Wiedenbrücker Meisters Anton Mormann. Vermittelt wurde der Kontakt zwischen den Wiedenbrücker Kunsthandwerkern und der Kapellengemeinde in Westernkotten, heute Bad Westernkotten, durch die Wiedenbrücker und Rietberger Franziskanerpater, die alljährlich zum Lobetag nach Westernkotten kamen und auch heute noch kommen. Diese örtliche Tradition geht auf das Jahr 1635 zurück, in dem die Überlebenden der Pest gelobten bis an das Ende aller Zeiten, so lange es Nachfahren ihrer Familien gäbe, am Fest der Mariä Heimsuchung und am Tag danach, den Lobetag zu halten, wenn die Gottesmutter sie von der Geißel der Pest befreie. Demnach hält man in jedem Jahr in Westernkotten den Lobetag mit einer großen Prozession zu Ehren Mariens ab. Heute feiert man den Lobetag, aufgrund der berufstätigen Bevölkerung, am jeweils darauffolgenden Wochenende.

Der Hochaltar wurde 1884 an die Kirchengemeinde in Westernkotten geliefert und ersetzte den ehemaligen barocken Altar, da dieser „stark wurmstichig“ war. Der Altar stand bis zum Abriss der alten Pfarrkirche im Jahr 1976 im Chorraum. Er wurde, wie auch die meisten anderen Ausstattungsstücke, mit in die neue Kirche übernommen und erfuhr im Laufe der Zeit verschiedene Überarbeitungen.

3.2.1.3. Restaurierungsgeschichte

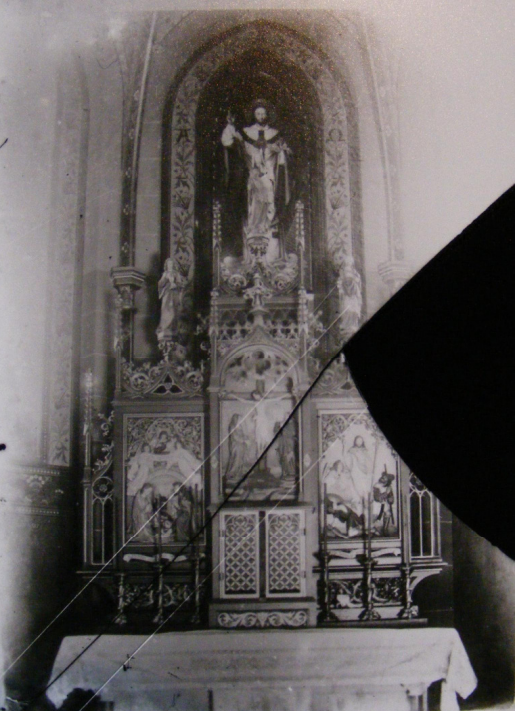

Der Altar ist im Laufe seiner Geschichte mehrfach überarbeitet worden. Zunächst stand er ab 1884 mit seiner originalen Farbfassung, mit vergoldetem Maßwerk und polychrom gefassten Reliefs und Figuren in der Kirche in Westernkotten.

In der Zeit um 1940 erfuhr er, vermutlich aus geschmacklichen Gründen eine Umgestaltung und erhielt eine vollständig goldfarbene Fassung, die sowohl durch Fotos als auch durch mündliche Überlieferungen belegt ist.

Möglicherweise geschahen diese Veränderungen am Hochaltar auch bereits um 1935, als der Chorraum das erste Mal renoviert wurde und man dabei einen großen Teil der Wandmalereien, bis auf den bemalten Triumphbogen, übermalte. Zumindest für einen der beiden Seitenaltäre, die ebenfalls aus der Werkstatt Anton Mormann stammen, ist für 1935 eine Überarbeitung der Fassung vermerkt. Dabei handelte es sich um den Marienaltar (der 1960 noch einmal neu gefasst wurde). Vermutlich betrafen diese Maßnahmen auch den Johannesaltar (auch für die Reliefs dieser beiden Altäre finden sich Fotos von Modellen im Nachlass Anton Mormanns im Museum Abtei Liesborn). Es ist leider nicht vermerkt, wer die Überarbeitungen durchführte.

Abbildung 133: Hochaltar um 1920, mit originaler Fassung

Abbildung 134: Altar mit goldfarbener Fassung, um 1940

Nach dem Abriss der alten Pfarrkirche im Jahr 1976 wurde der Altar vom Kirchenmaler Robert Bergenthal aus Oberschledorn für die neue Kirche restauriert.

Dieser beizte den Altarkorpus ab, um den Eichenton hervorzuheben und bemalte die Reliefs neu. Seinen Aufzeichnungen zufolge „befreite er die Figuren und Reliefs von allen alten und gerissenen Anstrichen und Fassungen“ und orientierte sich bei ihrer neuen Farbfassung an der originalen. Der Altarkorpus erhielt einen seidenmatten Überzug.

Im Rahmen dieser Restaurierung und des Kirchenneubaus tauschte man auch das Tabernakel gegen ein neues aus. Das neue Tabernakel entstand wohl in Anlehnung an die Gestaltung der Kirchentüren, der Apostelleuchter und der neuen Fenster durch die Firma Winkelmann in Möhnesee-Günne. – Das alte Tabernakel befindet sich heute im Keller des Pfarrhauses und diente dort vermutlich als Tresor.

Abbildung 135: Altes Tabernakel des Hochaltars

2002 wurde der Altar erneut restauriert. Dieses Mal von der Restaurierungsfirma Lerchl aus Lippstadt-Cappel.

Der Altar war stark verschmutzt und das Holz wirkte grau und stumpf. Er wurde gereinigt und mit einem neuen Dammarfirnis überzogen. Weiter stellte sich im Rahmen der Maßnahmen heraus, dass das Mittelrelief mit der Kreuzigungsszene einst wandelbar gewesen ist. In der Vergangenheit hatte jemand den Mechanismus zum Drehen des Reliefs blockiert.

Unter einer mehrschichtigen braunen Übermalung auf der Rückseite des Kreuzigungsreliefs konnte ein goldenes Christussymbol auf rotem Grund freigelegt werden. Die goldene Malerei retuschierte man mit Pudergold. Heute kann der Drehmechanismus wieder genutzt werden und das Kreuzigungsrelief gegen das Christussymbol getauscht werden.

Abbildung 136: Freilegungsproben auf der Rückseite des Kreuzigungsreliefs im Zuge der Restaurierung des Hochaltars

[Ergänzungen des Textes und der Fotos, die Vergleiche zwischen Erwitte und Westernkotten erhalten (Seite 40ff.]

…Ein Beispiel einer mehrfachen Anfertigung eines Motivs sind die Hochaltäre der katholischen Pfarrkirchen St. Laurentius in Erwitte und St. Johannes Ev. in Bad Westernkotten, die in Kapitel 3. Zum Umgang mit den Werken der Wiedenbrücker in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Arbeit noch eingehend vorgestellt werden.

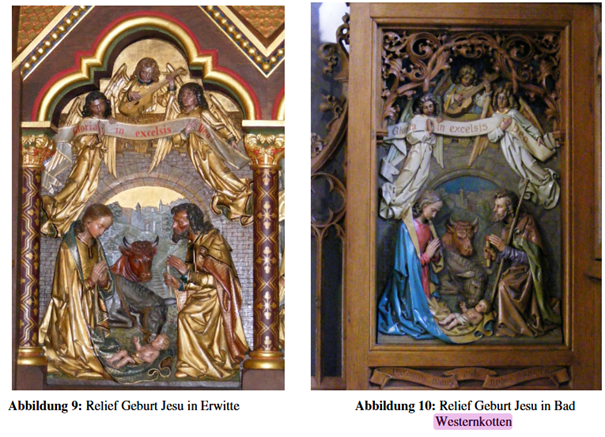

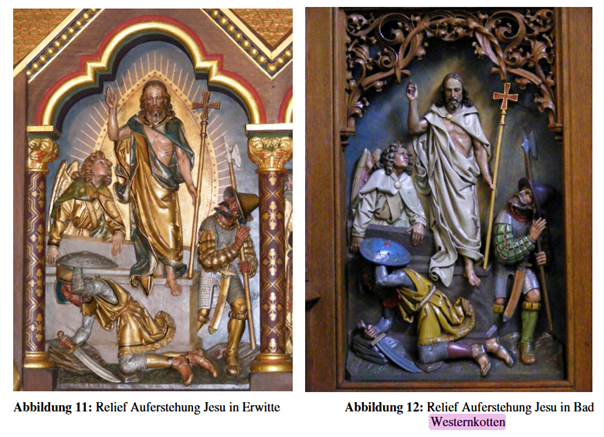

Hier finden sich in beiden Hochaltären von der schnitzerischen Form, also vom Motiv her identische Reliefs, die sich jedoch stark in der Polychromie unterscheiden. Bei den Reliefs in Erwitte ist die originale Farbfassung an den meisten Reliefs des Hochaltars erhalten geblieben. Die Reliefs in Bad Westernkotten zeigen eine neue Farbfassung, die jedoch nach Vorbild der originalen angefertigt wurde.

Bei diesen Reliefs handelt es sich um die Darstellung der Geburt und der Auferstehung Jesu. Die Reliefs beider Altäre stammen aus der Werkstatt Anton Mormanns und im Nachlass der Werkstatt Mormann finden sich auch noch die fotografierten Gipsmodelle zu diesen Reliefmotiven. Diese Fotos dienten wohl, wie gesagt, als Anschauungsmaterial für die Kunden der Werkstatt.

Bei einem direkten Vergleich der Reliefs fällt auf, dass sie in Motiv und Form zu großen Teilen direkt übereinstimmen. Wenn man die Reliefs genauer betrachtet, erkennt man jedoch, dass es minimale Unterschiede in der schnitzerischen Ausführung gibt. Die Arbeiten im Altar in Erwitte wirken etwas filigraner, die Figuren etwas schlanker. Möglicherweise kommen solche Unterschiede zustande, wenn verschiedene Bildschnitzer nach einem Modell gearbeitet haben. Vielleicht haben verschiedene Angestellte Mormanns die Arbeiten hier ausgeführt.

Interessant ist, dass diese beiden Altäre mit den identischen Reliefs in Kirchen in zwei Nachbarorte stehen. Die Altäre sind nur ca. 5 km voneinander entfernt und zeitlich kurz nacheinander (Westernkotten 1884, Erwitte 1887) aufgestellt worden. Aufgrund der unterschiedlichen Polychromie merkte bislang jedoch nicht einmal der Pfarrer, der für beide Gemeinden zuständig ist, dass sich in beiden Altären die gleichen Motive finden.

Dieser Effekt war mit großer Wahrscheinlichkeit auch so von den Wiedenbrücker Kunsthandwerkern beabsichtigt.

Dass die Reliefs aufgrund der kleineren Unterschiede aus verschiedenen Bildhauerwerkstätten stammen ist nahezu ausgeschlossen, da Anton Mormann seine Entwürfe als sein Geistiges Eigentum eintragen ließ. So stellte er sicher, dass keine andere Werkstatt seine Motive ausführte, es sei denn, er delegierte die Ausführung des Motivs an sie.

Die Formensprache und die Motive der Bildschnitzer des 19. Jahrhunderts konnten aus verschiedenen Quellen stammen:

- Zum einen studierten manche der Kunsthandwerker im Laufe ihrer Ausbildung an einer der Kunstakademien und kam so mit der Formensprache des Mittelalters in Berührung.

- Des Weiteren unternahmen viele Wiedenbrücker zusätzlich Studienreisen, auf denen sie Zeichnungen von verschiedenen Kunst- und Architekturobjekten anfertigten und so die Kunst des Mittelalters im In- und Ausland studieren konnten. So auch die beiden Söhne Anton Mormanns, deren Zeichenmappen teilweise noch erhalten sind.

- Eine andere Möglichkeit bestand darin, Fotos von gotischen oder romanischen Schnitzwerken anzufertigen, an deren Formensprache sie sich dann orientieren konnten.

- Eine weitere Möglichkeit war die direkte Kopie nach noch existierenden, mittelalterlichen Altären. Auch diese Tätigkeit führte Anton Mormann durch. Beispiele dafür sind zwei Sandsteinaltäre in der St. Walburga Kirche in Meschede. Es handelt sich um einen Marien und einen Kreuzigungsaltar, die Anton Mormann nach dem Vorbild des Philippus-Jakobus-Altar von Heinrich Brabender (ca. 1517) aus dem Paderborner Dom, heute im Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster und dem des Kreuzaltars von Evert van Roden (ca. 1525) aus der Pfarrkirche zu Marienfeld fertigte. An beiden Altären nahm er jedoch einige Veränderungen an den Abschlüssen, manchen Verzierungen und auch an Teilen der Figurengruppen vor. Dennoch ist die zugrunde liegende Vorlage noch deutlich erkennbar.

- Des Weiteren zog man auch Muster- und Vorlagenbücher hinzu. Sie dienten unter anderem als Vorlagen für die Formgebung als auch für die Ikonographie…